di Bruno Ciccaglione

Francesco Rosi e Raffaele La Capria, aiutati dal clima denso di aspettative e speranze che si respirava nell’Italia del primo centrosinistra, decidono di costruire un film che sveli al grande pubblico i meccanismi del potere e gli intrecci economici e politici in cui si manifesta. Tutta la struttura narrativa e i dialoghi sono studiati con estrema cura dagli autori della sceneggiatura e la scelta della ambientazione napoletana si rivela felicissima: i due sono entrambi molto legati alla propria città, ma soprattutto la scena politica napoletana dell’epoca era emblematica del conflitto che i due volevano raccontare (la destra monarchica di Achille Lauro ancora forte, un centro che deve dibattersi tra dilemmi etici e occupazione del potere, una sinistra che rappresenta le mani pulite ma che non riesce a rappresentare a pieno le classi popolari sfruttate).

L’intento didascalico (è lo stesso Rosi a usare questo aggettivo per il film) e di impegno civile che caratterizzerà gran parte del cinema di Rosi, per il regista napoletano non significa mai un appiattimento pseudo documentaristico sulla realtà. L’intento politico e civile dei suoi film si realizza infatti proprio perché la sua maestria di regista e la sua capacità di creare immagini spettacolari e dense di suggestione producono puro cinema, come si era visto clamorosamente nel suo film precedente, Salvatore Giuliano.

Anche qui, proprio come nel capolavoro sul bandito siciliano, sin dalle prime immagini lo spettatore è colpito da tutti gli elementi formali: la straordinaria fotografia di Gianni Di Venanzo che illumina le scene in modi sempre originali e suggestivi, proponendo sempre soluzioni tecniche nuove che si adattino agli ambienti di ogni scena, piuttosto che arrivare sul set con dei clichè già pronti; la musica inquietante del fedelissimo Piero Piccioni, che musicherà quasi tutta la filmografia di Rosi, che alle note drammatiche e fatali del tema sa aggiungere venature jazzistiche al solito molto originali; i dialoghi scritti con quello straordinario scrittore che fu il compianto Raffaele la Capria, che dovevano enunciare e chiarire il “teorema” sulla speculazione alla base del film.

Ogni aspetto del film concorre a creare un’opera dall’impatto visivo e dai contenuti così potente, che alla sua prima proiezione alla Mostra del cinema di Venezia del 1963, molti si resero subito conto che il Leone d’oro aveva trovato il suo inevitabile destinatario (pur tra entusiasmi e fischi che si contrapposero, alla sua premiazione, quasi come in alcune scene del film che mostrano l’animosità dello scontro nel consiglio comunale di Napoli…).

Che Rosi sia un regista capace di creare immagini straordinarie che coinvolgono lo spettatore con un cinema che è quasi “all’americana” – ma con un di più di impegno molto europeo – lo si capisce sin dalle prime sequenze del film e in particolare dalla scena del crollo del palazzo sulla Via Marina, all’angolo con Vico Sant’Andrea, che costituisce anche l’innesco drammatico della vicenda.

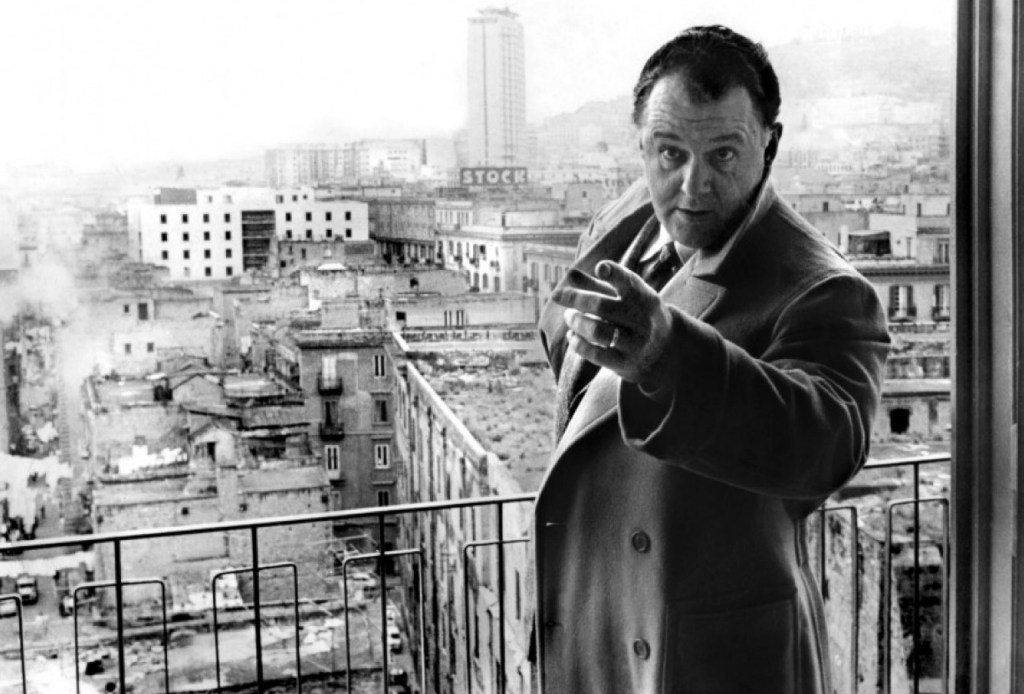

Girata con 7 cineprese, la scena è una delle più complesse e belle del cinema italiano, studiata in ogni minimo dettaglio per giorni, senza l’utilizzo di modellini e dal vero, sia pure combinando materiali reali con materiali di scena. La fotografia, la luce, il montaggio, tutto ci cattura e ci emoziona. Il massimo del realismo, come spesso accade, è ottenuto con il massimo dell’artificio. In quattro minuti di cinema c’è già tutto il film: la miseria delle “catapecchie” e dei vicoli napoletani, una certa idea di progresso che arriva letteralmente a colpi di battipalo a travolgere tutto e tutti, l’irrompere sulla scena, in una Mercedes bianca, abbagliante nel grigiore ancor più cupo seguente la tragedia, del protagonista del film: il costruttore senza scrupoli, nonché consigliere comunale e aspirante assessore all’edilizia Edoardo Nottola, magistralmente interpretato da Rod Steiger (senza dimenticare lo straordinario doppiaggio di Aldo Giuffrè).

Oltre a Rod Steiger, l’altro attore professionista coinvolto da Rosi è, ancora una volta, Salvo Randone, che dopo il giudice del processo alla banda Giuliano in Salvatore Giuliano, interpreta qui con la solita elegante naturalezza il leader del partito di centro (chiaramente una trasposizione della Democrazia Cristiana), una specie di sofisticata “anima nera” capace di svuotare dal di dentro e di annacquare ogni aspirazione alla moralizzazione del potere, in nome del principio di fondo che in politica “l’unico grave peccato” è “quello di essere sconfitti”.

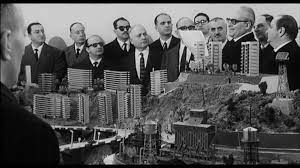

Per il resto il film è popolato di attori non professionisti, non di rado scelti proprio per la affinità coi personaggi e i ruoli loro assegnatigli da Rosi, come fu il caso del consigliere comunale della sinistra, interpretato in modo efficacissimo da Carlo Fermariello (all’epoca consigliere comunale del PCI), che restituiscono, soprattutto nelle scene collettive del consiglio comunale – in cui le comparse furono scelte tra attivisti e militanti delle varie fazioni proprio a favorirne la libertà di esprimersi nel conflitto in aula – tutta l’animosità tipica della politica del tempo.

In un intreccio di potere, corruzione, interessi e affari leciti e non, trasformismo e mancanza di scrupoli, la vicenda vede alla fine vincenti gli interessi degli speculatori e dei corrotti, con la politica che si illude di poter controllare e tenere a bada gli appetiti famelici dei loschi affaristi di cui ha bisogno, per impedire alla sinistra di andare al potere. Non a caso il film si chiude con la benedizione delle autorità religiose ai lavori fatti a battipalo nel nuovo progetto speculativo, con la stessa violenza distruttrice che avevamo visto all’inizio del film.

Il quadro tutto sommato è ancora molto simile a quello di oggi. Un po’ ironicamente Rosi negli ultimi anni della sua vita disse che all’epoca del primo centro sinistra il paese si aspettava e chiedeva delle riforme e che “il paese ancora oggi le aspetta e le chiede”. Forse un solo elemento era ancora in una fase embrionale e non giocava che un ruolo marginale in Le mani sulla città, e si trattava del peso della camorra (e delle mafie in genere) nel sistema di potere. Saranno poi nei decenni successivi il boom del mercato della droga da una parte, e per il napoletano la tragedia del Terremoto con l’affare della ricostruzione dall’altra, a dare forza ad un nuovo soggetto al tavolo delle spartizioni e del potere. Ma il film conserva intatta la sua forza formale, la sua capacità di analizzare e rendere accessibili a tutti le logiche del potere nell’Italia del ventesimo secolo, che ancora molto assomigliano a quelle attuali.

Oggi, duole constatarlo, un cinema come quello semplicemente non è più possibile. E non tanto perché manchino i talenti della levatura dei Rosi o dei Petri; si sa che i talenti si sviluppano e crescono se il contesto e le circostanze lo consentono. Ma almeno per due ragioni di fondo. Innanzitutto allora c’era una generazione che veniva dalla fine della seconda guerra mondiale, in un clima di ritrovata e inedita libertà, entusiasmo creativo e fiducia nel futuro. Inoltre il ruolo del cinema nella società era completamente diverso: spettacolo di massa e grande industria commerciale si univano all’impegno e alla cultura, in una società in cui il sistema dei media era molto meno frammentato e diversificato, andando a coprire, con una varietà di proposte uno spettro che consentiva anche a film così dirompenti di essere realizzati e ai giovani registi che lo realizzavano di lavorare e prosperare.

Il film è disponibile su Youtube.

Lascia un commento