Il periodo giovanile

Alessandro Manzoni nasce a Milano nel 1785 dal conte Pietro e da Giulia Beccaria, (matrimonio d’interesse: lui in seconde nozze di 46 anni, lei, le cui fortune di casa erano piuttosto precarie, di appena 20). Visto il carattere un po’ esuberante della giovane donna, si vocifera, sin dall’inizio, e non senza ragione, che il padre naturale di Alessandro sia Giovanni Verri, fratello minore di Pietro, anche se Alessandro lo negherà sempre.

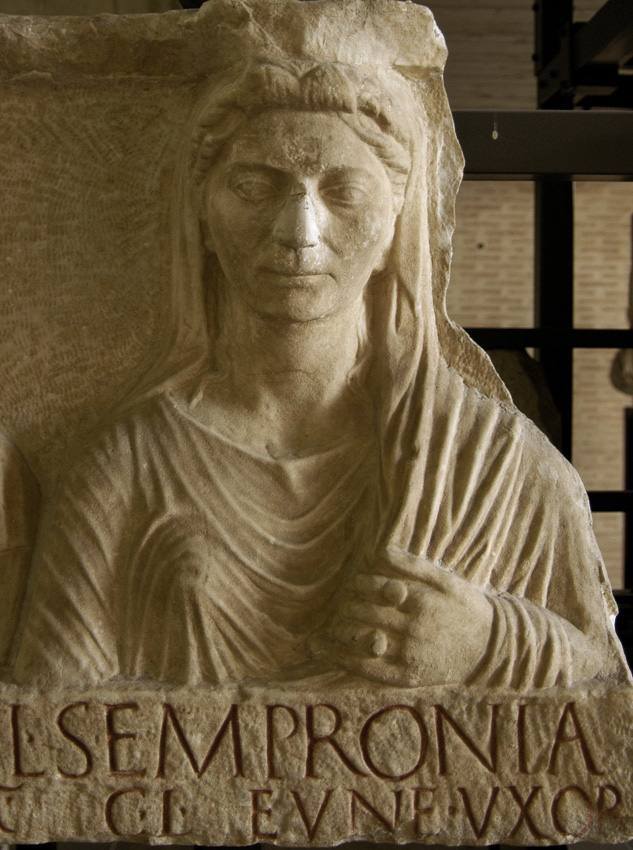

Giulia Beccaria

Tuttavia la voce (fondata o no) ci dimostra, al di là del mero fatto biografico, come i rapporti dello scrittore milanese con l’illuminismo lombardo non furono soltanto culturali, ma anche e soprattutto “familiari”. Infatti non è solo per la discendenza dell’ipotetico vero padre, ma anche per quella della madre, figlia del celeberrimo Cesare Beccaria, autore di quel testo fondamentale dell’Illuminismo italiano ed europeo Dei delitti e delle pene, che tale rapporto non verrà mai meno.

Il giovane Alessandro viene educato sotto il rigido controllo paterno che lo indirizzerà ad una cultura tradizionale cattolica confinandolo nei collegi dei padri Somaschi (in Svizzera) e poi dei Bernabiti a Milano dove sarà costretto ad assimilare una cultura retriva e bigotta da cui prenderà sin da giovane le distanze, avvicinandosi al giacobinismo e al neoclassicismo. Scriverà sin dal 1801 opere di scarsa importanza, fra le quali ricordiamo l’epillio Adda (dedicato a Vincenzo Monti) e il poemetto Urania, tutte improntate sull’insegnamento neoclassico.

Nel 1792 Giulia si divide ufficialmente dal marito, per andare dapprima a Londra e poi a Parigi, nel 1795, dove convivrà con il nuovo compagno Carlo Imbonati (intanto fa notizia e scandalo che l’Imbonati nomini Giulia sua erede universale). Quest’ultimo inviterà il giovane Alessandro a raggiungere la madre a Parigi, città cui giungerà nel 1805; ma nel frattempo muore l’Imbonati; ciò determinerà la prima svolta poetica scrivendo per lui il poemetto, sotto forma di visione, In morte di Carlo Imbonati. In questo scritto, elaborato ispirandosi a Parini, possiamo già cogliere alcuni punti fondamentali dell’esperienza matura di Manzoni.

Apparsogli in sogno, il compagno della madre offre questi consigli al giovane scrittore:

IN MORTE DI CARLO IMBONATI

“Sentir”, riprese, “e meditar: di poco

esser contento: da la meta mai

non torcer gli occhi: conservar la mano

pura e la mente: de le umane cose

tanto sperimentar, quanto ti basti

per non curarle: non ti far mai servo:

non far tregua coi vili: il santo Vero

mai non tradir: né proferir mai verbo,

che plauda al vizio, o la virtù derida.

“Sentire (la vita)” riprese a dire “e meditare su di essa. Accontentarsi di poco: non distogliere mai lo sguardo: conservare la purezza sia da un punto di vista economico che intellettuale: sperimenta le cose umane, quanto ti basti, per non preoccuparti di esse: non diventare mai servo dei potenti: non accompagnarti con i vigliacchi: non tradire mai la santa verità, né dire una parola che sia d’approvazione al vizio e di derisione alla virtù.

E’ chiaro che il sottofondo dell’ispirazione manzoniana in questa opera sia fondamentalmente morale, assegnando un compito “preciso” alla poesia che, come proprio Milano aveva offerto con il magistero di Parini, non deve solo affermarsi in quanto “esteticamente” bella, ma, senza negare la bellezza, in quanto proprietà intrinseca del dettato poetico, non può esimersi dall’essere anche “utile”. Ma se per Parini è un compito, per il giovane Manzoni è un progetto. Il testo, in endecasillabi liberi, non sono esenti tuttavia da una certa ricercatezza (perlomeno nei versi riportati); si noti l’insistito enjambement e l’aspetto fonico ottenuto con “servo:vero:verbo”, che non toglie, tuttavia, un tono dimesso e mite, da allievo verso il maestro.

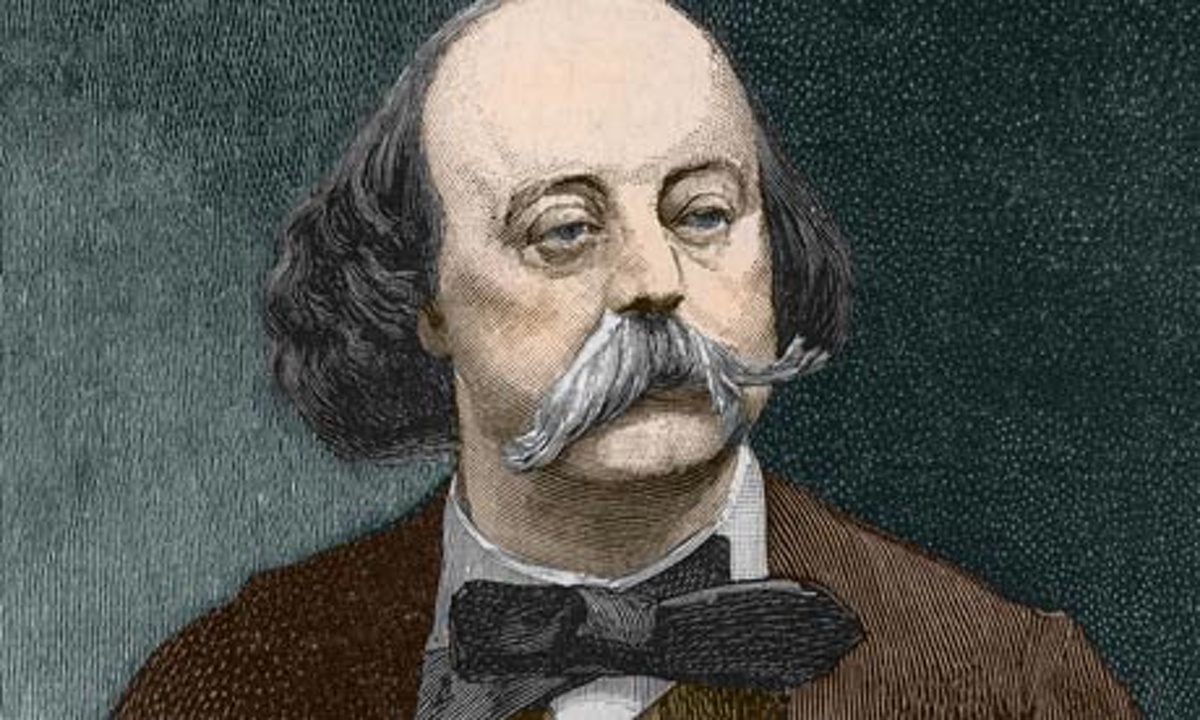

Il giovane Manzoni e Claude Fauriel

Parigi e la “conversione” al cattolicesimo

Una volta a Parigi il rapporto che s’istituì fra madre e figlio sarà ricco ed estremamente intenso. Infatti Giulia Beccaria lo inserirà negli ambienti intellettuali francesi. Fra i molti conosciuti, particolare importanza assunse l’amicizia con Claude Fauriel, il quale lo introdurrà agli studi storici, dando a questi ultimi un’importanza non soltanto “materiale”, ma anche e soprattutto spirituale.

Quando sta tornando a Milano, gli giunge la notizia della morte del conte Pietro. Si ferma quindi nella villa di Brusuglio (ereditata dalla madre dal conte Imbonati).

Conosciuta la ginevrina Enrichetta Blondel la sposa nel 1808 con rito calvinista, nella residenza della famiglia della sposa. Il pio atteggiamento della giovane moglie, intanto, sembra minare l’atteggiamento indifferente di Alessandro verso la religione. Rientra quello stesso anno a Parigi dove gli nasce la prima figlia, Giulia, che, fra la sorpresa generale, farà battezzare. Quindi scriverà una supplica al pontefice Pio VII affinché autorizzi una nuova celebrazione del matrimonio con rito cattolico.

Enrichetta Blondel e Alessandro Manzoni

Il 2 Aprile del 1810, durante i festeggiamenti per il matrimonio tra Napoleone e Maria Luisa d’Asburgo, Manzoni ebbe la sua prima crisi di nervi, determinata dalla momentanea scomparsa dagli occhi tra la folla della moglie. Rifugiatosi in Chiesa, secondo tradizione, sembra si convertisse al cattolicesimo.

Al di là del fatto aneddotico, come ci ha tramandato una certa biografia di tipo apologetico, si può facilmente desumere come l’avvicinamento alla fede cattolica da parte di Manzoni, sia un fatto maturato pian piano nella sua coscienza, frutto di una lunga meditazione e non un improvviso “cambiamento”. D’altra parte il problema critico sulla sua conversione è ancora fortemente dibattuto, anche perché il nostro non vi ha mai fatto cenno.

Appena tornato a Milano, aprì la sua casa ad importantissimi intellettuali come Berchet, Grossi, Porta (protagonisti del dibattito culturale lombardo) e lì elaborò il progetto di una nuova poesia, lontana dalle esperienze neoclassiche allora imperanti.

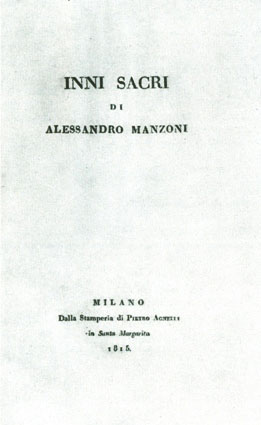

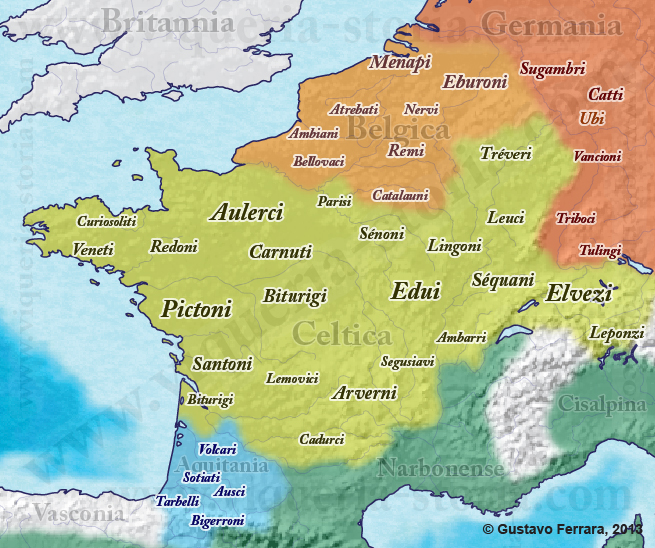

Inni sacri

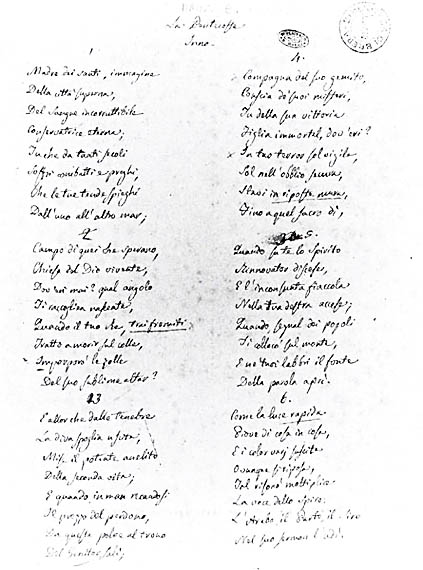

Il primo progetto, post-conversione, dell’attività poetica del nostro, vede il Manzoni fortemente impegnato a testimoniare, attraverso la poesia, la sua fede. Decide, pertanto, di scrivere 12 inni sacri, ognuno di essi corrispondente ad una festività liturgica. Ne compone solo cinque: La Resurrezione, Il Nome di Maria, Il Natale, La Passione (questi quattro composti tra il 1810 ed il 1815) ed infine La Pentecoste iniziata nel 1817, ma portata a termine nella grande stagione creativa del Manzoni, il 1822.

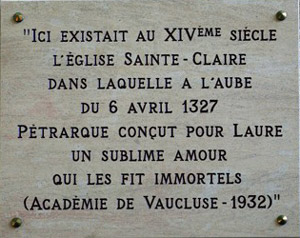

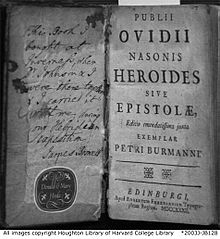

Prima edizione degli Inni Sacri del 1815

La difficoltà con cui Manzoni si dovette misurare nell’elaborazione della nuova materia, l’interesse per la forma tragica che cominciò a maturare in lui, fecero in modo che il progetto originario non venne completato. Infatti si trattava non soltanto di ripercorrere le festività liturgiche su un piano dottrinale-teologico, quanto di calarle nella realtà “quotidiana” della massa dei credenti. Per far questo era necessario operare su due fronti: quello linguistico-formale e quello tematico.

Per la struttura si trattava di ricorrere ad un metro facilmente memorizzabile come il settenario con ripetizioni e rime interne; per il tema bisognava ricorrere a una ripresa di immagini ben conosciute dalla massa dei credenti in quanto tratta dalla Bibbia, ma allo stesso tempo nuove nella tradizione poetica italiana.

All’inizio sembra che prevalga in lui una lettura cristiana che si richiama al giansenismo, come possiamo vedere ne Il Natale:

IL NATALE

Qual masso che dal vertice

di lunga erta montana,

abbandonato all’impeto

di rumorosa frana,

per lo scheggiato calle

precipitando a valle,

batte sul fondo e sta;

là dove cadde, immobile

giace in sua lenta mole;

né, per mutar di secoli,

fia che riveda il sole

della sua cima antica,

se una virtude amica

in alto nol trarrà:

tal si giaceva il misero

figliol del fallo primo,

dal dì che un’ineffabile

ira promessa all’imo

d’ogni malor gravollo,

donde il superbo collo

più non potea levar.

Qual mai tra i nati all’odio,

quale era mai persona,

che al Santo inaccessibile

potesse dir: perdona?

Far novo patto eterno?

Al vincitore inferno

la preda sua strappar?

Ecco ci è nato un Parvolo,

ci fu largito un Figlio:

le avverse forze tremano

al mover del suo ciglio:

all’uom la mano Ei porge,

che si ravviva, e sorge

oltre l’antico onor.

Dalle magioni eteree

sgorga una fonte, e scende,

e nel borron de’ triboli

vivida si distende:

stillano mèle i tronchi

dove copriano i bronchi,

ivi germoglia il fior.

O Figlio, o Tu cui genera

l’Eterno, eterno seco;

qual ti può dir de’ secoli:

Tu cominciasti meco?

Tu sei: del vasto empireo

non ti comprende il giro:

la tua parola il fe’.

E Tu degnasti assumere

questa creata argilla?

Qual merto suo, qual grazia

a tanto onor sortilla?

Se in suo consiglio ascoso

vince il perdon, pietoso

immensamente Egli è.

Oggi Egli è nato: ad Efrata,

vaticinato ostello,

ascese un’alma Vergine,

la gloria d’Israello,

grave di tal portato:

da cui promise è nato,

donde era atteso uscì.

La mira Madre in poveri

panni il Figliol compose,

e nell’umil presepio

soavemente il pose;

e l’adorò: beata!

Innanzi al Dio prostrata,

che il puro sen le aprì.

L’Angiol del cielo, agli uomini

nunzio di tanta sorte,

non de’ potenti volgesi

alle vegliate porte;

ma tra i pastor devoti,

al duro mondo ignoti,

subito in luce appar.

E intorno a Lui, per l’ampia

notte calati a stuolo,

mille celesti strinsero

il fiammeggiante volo;

E accesi in dolce zelo,

come si canta in cielo,

a Dio gloria cantar.

L’allegro inno seguirono,

tornando al firmamento:

tra le varcate nuvole

allontanossi, e lento

il suon sacrato ascese,

fin che più nulla intese

la compagnia fedel.

Senza indugiar, cercarono

l’albergo poveretto

que’ fortunati, e videro,

siccome a lor fu detto,

videro in panni avvolto,

in un presepe accolto,

vagire il Re del Ciel.

Dormi, o Fanciul; non piangere;

dormi, o Fanciul celeste:

sovra il tuo capo stridere

non osin le tempeste,

use sull’empia terra,

come cavalli in guerra,

correr davanti a Te.

Dormi, o Celeste: i popoli

chi nato sia non sanno;

ma il dì verrà che nobile

retaggio tuo saranno;

che in quell’umil riposo,

che nella polve ascoso,

conosceranno il Re.

Come un masso dalla vetta lungo il ripido pendio l’uomo giace in terra che, caduto, lungo l’irregolare solco precipita a valle e resta // là dove è caduto sta immobile nel suo inerte peso; non accadrà nel tempo che egli possa ritornare a vedere il sole della sua antica altezza se non per un intervento benevolo che lo riporti in alto. // Così giaceva l’uomo, figlio del peccato originale dal giorno che un’inesprimibile punizione promessa (ai primi uomini) oppresse l’uomo fino al fondo di ogni male, per cui non poteva più sollevare il superbo collo. // Quale tra i nati dopo il peccato originale quale qualsiasi persona poteva rivolgersi a Dio per chiedere perdono, fare un nuovo patto e strappare all’inferno vincitore la sua preda. // All’umanità peccatrice è nato un bimbo, un figlio, al cui muovere delle ciglia tremano le forze avverse a Dio. Questo bimbo porge la mano all’uomo, lo risolleva dal peccato e lo riconcilia con Dio facendolo tornare all’antica considerazione. // Dalle sedi celesti sgorga una fonte (della Grazia), e come l’acqua scorre nel burrone irto di rovi: stillano miele i tronchi degli alberi e dove gli sterpi ricoprivano tutto fa crescere frutti e fiori. // O figlio (di Dio), tu generato da Dio eterno ed eterno tu stesso; chi mai, potrà vantarsi di essere nato assieme a te? Tu esisti e nemmeno l’estensione del cielo più ampio può comprenderti. Il cielo stesso è creato dalla tua parola. // E tu ti sei umiliato a incarnarti nella carne dell’uomo? Quale merito o quale atto gradito a Dio la elesse ad un così grande onore? Se nei giudizi imperscrutabili di Dio il perdono vince allora la sua pietà è veramente infinita. // Oggi Egli è nato a Betlemme, luogo indicato nella profezia come luogo natale del Messia, salì una donatrice di vita vergine (la Vergine Maria), gloria d’Israele, gravida di tale figlio; dalla stirpe da cui aveva promesso di nascere è nato e nella quale era atteso. // L’ammirabile madre ravvolse il figlio in poveri panni e nell’umile presepe lo adagiò e l’adorò: beata! Prostrata davanti a Dio che le dischiuse il seno verginale. // L’angelo che annuncia un così grande, non si rivolge alle sorvegliate porte dei potenti ma ai pastori devoti, ignorati dal mondo insensibile, all’improvviso appare illuminato dalla luce divina. // E attorno a lui nella notte scesero dal cielo in gran numero migliaia di angeli che si strinsero intorno a lui in quel volo di luce e accesi di dolce gioia cantarono gloria a Dio come la si canta in cielo. // Continuarono il lieto inno tornando in cielo: attraversando le nuvole si allontanarono e lentamente la musica sacra si affievolì salendo finché i pastori devoti non udirono più nulla. // Senza indugiare cercarono la capanna quei fortunati e videro avvolto nei panni, adagiato in un presepe il pianto del Re del cielo // Dormi fanciullo, non piangere; dormi o fanciullo divino: non osino sopra il tuo capo sibilare le tempeste abituali sulla terra empia, come cavalli in guerra che corrono davanti a te. // Dormi, o creatura celeste: i popoli non sanno chi è nato ma verrà il giorno in cui saranno tutti tuoi sudditi; e in quel misero rifugio ora riposa e si nasconde nella polvere colui nel quale riconosceranno il Cristo Re.

Da come si può desumere da questo testo l’immagine prevalente è quella della “grazia” che come un masso dall’alto della montagna precipita a donare loro la fede: pertanto la fede non diventa “cattolicamente” una conquista grazie alle opere, ma una continua testimonianza in quanto posseduta. Tale grazia infatti apparirà ai poveri, i primi testimoni della nascita di Cristo e saranno loro i promotori di una Ecclesiae renovatio in senso pauperistico e quindi, di conseguenza, morale. Come è stato già detto, infatti, in questo inno prevale la visione giansenista, nella quale l’uomo è visto, pessimisticamente, come prostrato e a cui serve una grazia divina che permette lui di sollevarsi e giungere così a Dio. Doveva, questo, nel progetto originario i Manzoni, apparire come il primo inno, ma non ricevette il successo sperato, determinato forse dalla non perfetta aderenza della lingua al dettato e da una certa meccanicità che fa sì che ogni strofe venga chiusa da un concetto; si noti ad esempio la persistenza dell’immagine tratta dall’egloga IV virgiliana nella 6° strofe.

Ma l’Inno Sacro decisamente più importante è certamente l’ultimo scritto, La Pentecoste, scritto nel 1822, durante la grande stagione creativa di Manzoni:

LA PENTECOSTE

Madre de’ Santi; immagine

della città superna;

del Sangue incorruttibile

conservatrice eterna;

tu che, da tanti secoli,

soffri, combatti e preghi

che le tue tende spieghi

dall’uno all’altro mar;

campo di quei che sperano,

chiesa del Dio vivente;

dov’eri mai? qual angolo

ti raccogliea nascente,

quando il tuo Re, dai perfidi

tratto a morir sul colle,

imporporò le zolle

del suo sublime altar?

E allor che dalle tenebre

la diva spoglia uscita,

mise il potente anelito

della seconda vita;

e quando, in man recandosi

il prezzo del perdono,

da questa polve al trono

del Genitor salì;

compagna del suo gemito,

conscia dei suoi misteri,

tu, della sua vittoria

figlia immortal, dov’eri?

In tuo terror sol vigile,

sol nell’oblio secura,

stavi in riposte mura,

fino a quel sacro dì,

quando su te lo Spirito

lrinnovator discese,

e l’inconsunta fiaccola

nella tua destra accese;

quando, segnal de’ popoli.

ti collocò sul monte

e ne’ tuoi labbri il fonte

della parola aprì.

Come la luce rapida

piove di cosa in cosa,

e i colori suscita

dovunque si riposa;

tal risonò molteplice

la voce dello Spiro:

l’Arabo, il Parto, il Siro

in suo sermon l’udì.

Adorator degl’idoli,

sparso per ogni lido,

volgi lo sguardo a Solima,

odi quel santo grido:

stanca del vile ossequio,

la terra a LUI ritorni:

e voi che aprite i giorni

di più felice età,

spose che desta il subito

balzar del pondo ascoso;

voi già vicine a sciogliere

il grembo doloroso;

alla bugiarda pronuba

non sollevate il canto:

cresce serbato al Santo

quel che nel sen vi sta.

Perché, baciando i pargoli

la schiava ancor sospira?

e il sen che nutri i liberi

invidiando mira?

Non sa che al regno i miseri

seco il Signor solleva?

che a tutti i figli d’Eva

nel suo dolor pensò?

Nova franchigia annunziano

i cieli, e genti nove;

nove conquiste, e gloria

vinta in più belle prove;

nova, ai terrori immobile

e alle lusinghe infide,

pace, che il mondo irride,

ma che rapir non può.

O Spirto! supplichevoli

a’ tuoi solenni altari;

soli per selve inospite;

vaghi in deserti mari;

dall’Ande algenti al Libano

d’Erina all’irta Haiti,

sparsi per tutti i liti,

uni per Te di cor.

Noi t’imploriam! Placabile

Spirto discendi ancora,

a’ tuoi cultor propizio,

propizio a chi T’ignora;

scendi e ricrea; rianima

i cor nel dubbio estinti;

e sia divina ai vinti

mercede il vincitor.

Discendi Amor; negli animi

l’ire superbe attuta:

dona i pensier che il memore

ultimo dì non muta:

i doni tuoi benefica

nutra la tua virtude;

siccome il sol che schiude

dal pigro germe il fior;

che lento poi sull’umili

erbe morrà non colto,

né sorgerà coi fulgidi

color del lembo sciolto,

se fuso a lui nell’etere

non tornerà quel mite

lume dator di vite,

e infaticato altor.

Noi t’imploriam! Ne’ languidi

pensier dell’infelice

scendi piacevol alito,

aura consolatrice:

scendi bufera ai tumidi

pensier del violento;

vi spira uno sgomento

che insegni la pietà.

Per Te sollevi il povero

al ciel, ch’è suo, le ciglia,

volga i lamenti in giubilo

pensando a cui somiglia:

cui fu donato in copia

doni con volto amico,

con quel tacer pudico,

che accetto il don ti fa.

Spira dei nostri bamboli

nell’ineffabil riso;

spargi la casta porpora

alle donzelle in viso;

manda alle ascose vergini

le pure gioie ascose;

consacra delle spose

il verecondo amor.

Tempra dei baldi giovani

il confidente ingegno;

reggi il viril proposito

ad ineffabil segno;

adorna le canizie

di liete voglie sante;

brilla nel guardo errante

di chi sperando muor.

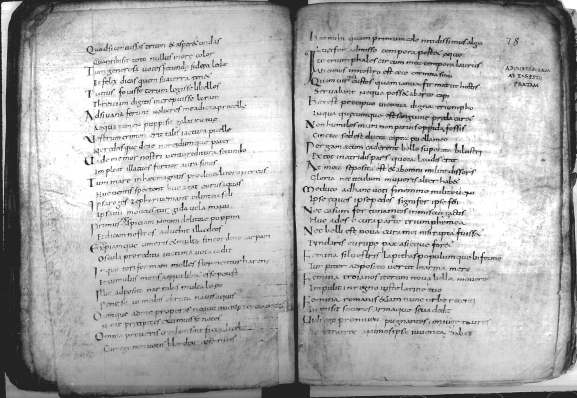

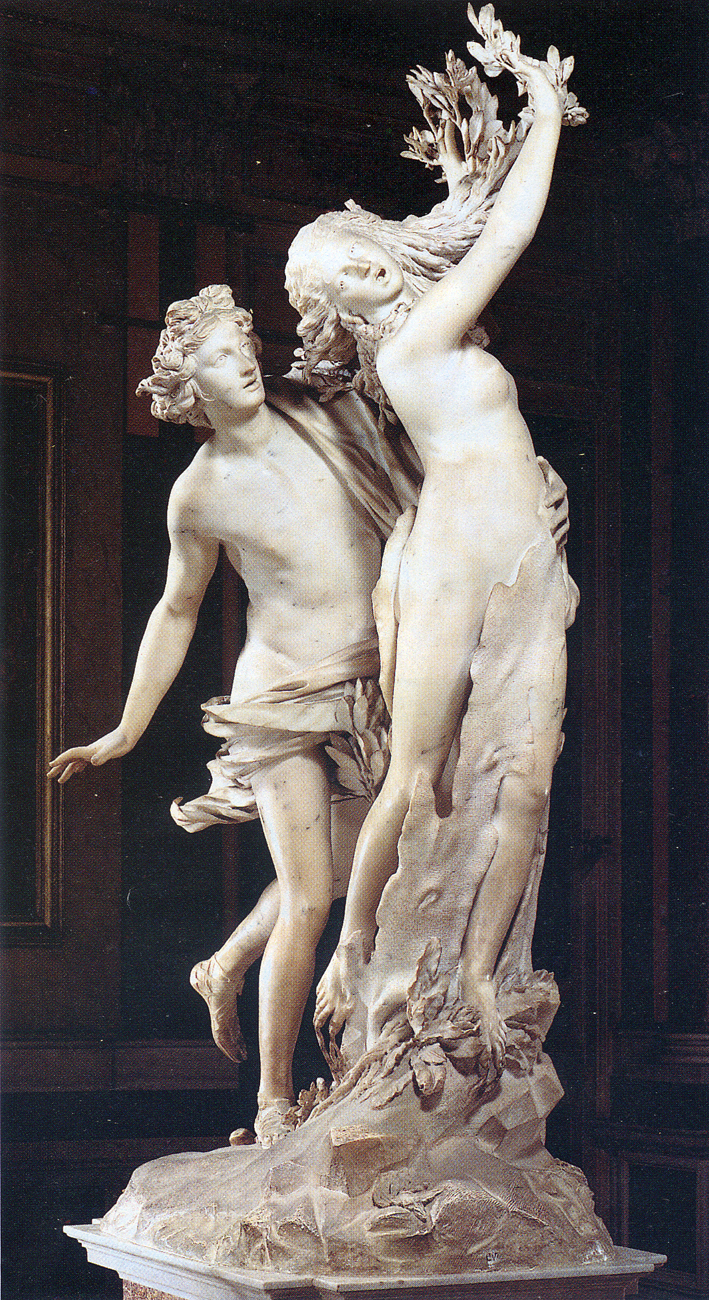

La Pentecoste (autografa)

(Tu Chiesa) che sei la madre dei Santi, l’immagine della città di Dio, conservatrice eterna del sangue di Cristo che mai si corrompe (attraverso l’Eucarestia), tu che, da tanti secoli, soffri, combatti e preghi; che distendi le tue tende dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico, // tu che sei la sede di quelli che sperano nella Salvezza, Chiesa del Dio vivente; dov’eri?, quale angolo del mondo ti accoglieva mentre nascevi, quando il tuo Re Cristo, portato a morire sul monte Golgota dai malvagi, rese rosse col suo sangue le zolle del suo altare sublime? // E quando il corpo divino di Cristo, uscito dall’oscurità del sepolcro, emise il respiro della vita eterna, e quando, portando con sé la croce (simbolo del perdono di Dio per il peccato originale dell’uomo), da questo mondo salì verso il trono di Dio Padre; // (Tu Chiesa) compagna del suo dolore, consapevole del suo mistero, tu, figlia immortale, dov’eri? Vigile soltanto nel terrore della tua sorte, sicura soltanto se ignorata, rimanevi nascosta in luoghi appartati fino a quel sacro giorno // quando su te discese lo Spirito Santo rinnovatore e accese nella tua mano la fiaccola che mai si consuma, quando, guida per tutti i popoli, ti mise in alto su un monte, e aprì la fonte della parola evangelica nelle tue labbra // Come la luce, sempre identica a se stessa, posandosi su corpi diversi, suscita vari colori, dovunque posi, allo stesso modo risuonò la voce dello Spirito Santo, e nello loro lingua lo udirono gli Arabi, i Parti ed i Siriani // Adoratore degli dei pagani, sparso in ogni luogo della terra, volgi lo sguardo a Gerusalemme (Solima), ascolta quel santo grido: la terra, stanca del vigliacco ossequio verso gli dei, torni a Dio: e voi, giovani spose, che partorirete in giorni di un’età più felice (perché rinnovata dallo Spirito Santo), // spose svegliate all’improvviso dai movimenti del feto; voi che siete già vicine al doloroso parto, non innalzate il canto alla bugiarda (in quanto pagana) Giunone, cresce soltanto riservato a Cristo Santo ciò che vi sta nel grembo. // Perché baciando i suoi figli la schiava tuttavia sospira (preoccupata per la loro sorte) e osserva, con invidia, il seno che nutre i figli delle donne libere? Non sa il Signore solleva nel suo regno i poveri? Che nel suo sacrificio riscattò tutti gli uomini indistintamente? // I cieli annunciano una nuova libertà e un’umanità rinnovata dalla fede; nuove conquiste ed una gloria vinta in prove più belle (di qualsiasi azione militare), una nuova pace, ferma di fronte al terrore e alle infide lusinghe, (pace) che il mondo può deridere, ma non può rapire. // O Spirito! Supplichevoli ai tuoi solenni altari, soli in mezzo a foreste selvagge, vaganti solitari in mezzo al mare, dalle Ande freddissime al Libano, dall’Irlanda alla scogliosa Haiti, sparsi in ogni luogo della terra, uniti per Te nel cuore // Noi t’imploriamo! Spirito scendi ancora incline al perdono, propizio a chi ha fede in te, propizio a chi non crede in Te, scendi e rinnova; rianima i cuori morti alla fede, e sia un divino premio il vincitore Spirito. // Scendi Amore, placa le ire superbe, dona i pensieri santi che l’ultimo giorno memore di tutta la vita non muta, benefica i tuoi stessi doni, nutri la tua virtù, come il sole che schiude il fiore dal pigro germe; // che poi afflosciato sulle basse erbe morrà non colto, né sorgerà con gli splendidi colori della corolla aperta, se diffuso nell’aria non tornerà la luce del sole, che dà la vita, e infaticabile alimentatore. // Noi t’imploriamo! Scendi piacevole soffio, aria consolatrice negli sfiduciati pensieri dell’infelice: scendi come una bufera ai pensieri gonfi d’ira del violento, e ispiragli un timor di Dio che gli insegni la pietà. // Per mezzo tuo sollevi il povero gli occhi al cielo che gli appartiene, rivolga quindi la sua disperazione in gioia pensando che è stato creato a somiglianza di Dio, a chi è stato donato in abbondanza, doni a sua volta con solidarietà, con quel piacere non appariscente che rende il dono bene accettato. // Soffia nell’ineffabile riso dei fanciulli, spargi quel casto rossore nei volti delle ragazze; manda alle suore di clausura le nascoste e pure gioie, rendi sacro il pudico amore delle spose. // Governa l’ingegno troppo sicuro di sé nei giovani, guida il proposito coraggioso a raggiungere un buon fine; adorna la vecchiaia di liete gioie sante, risplendi nello sguardo smarrito di chi muore nella speranza (di ricongiungersi a Dio).

Nella Pentecoste si matura il passaggio secondo cui soltanto la grazia, data dal Signore, prelude alla salvezza a quello della Provvidenza che guida la storia (tema fondamentale del romanzo). La festa liturgica della Pentecoste ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli dopo cinquanta giorni dalla Resurrezione di Cristo. E’ un canto quindi fondato sulla Chiesa, parola iniziale dell’Inno, che diventa protagonista come mezzo di comunicazione tra l’uomo e Dio. Essa per questo non deve isolarsi in uno sterile sguardo che ignora il mondo per inseguire il divino, ma, viceversa, un elemento della storia il cui compito non è solo testimoniare Cristo, ma vivificarlo nella vita degli uomini. Per questo si parla di “Chiesa militante”, per questo nella seconda parte dell’inno, la vediamo efficacemente entrare negli uomini per celebrare l’amore verso i figli, per le spose, per temperare i caratteri iracondi, per avvicinare i vecchi a Dio. Questi elementi si armonizzano efficacemente nel dettato poetico in cui vengono veicolati messaggi estremamente innovativi nella cultura nazionale: si veda il concetto di “popolarità” (facilità di linguaggio, contabilità, repertorio tematico conosciuto dai credenti), l’attenzione per gli umili, che il messaggio della Chiesa ha liberato dalla schiavitù tipica della struttura sociale del mondo classico; ma, è importante sottolinearlo ancora, si veda il concetto di “Chiesa militante” (sono ricorrenti all’interno del testo le metafore belliche), cioè di una Chiesa che deve entrare nella storia per trasformare la storia stessa.

E’ a Milano quando assiste, con orrore, all’uccisione del ministro Prina, nominato da Napoleone nel Regno d’Italia da lui fondato. In quell’occasione Manzoni scrive Aprile 1814 e, l’anno successivo il Proclama di Rimini (incompiuto). Al di là della validità artistica di tali odi, ciò che interessa è l’attenzione con cui Manzoni si misura con il reale e con lo sviluppo storico (che di lì a poco darà origine al vero e proprio Risorgimento italiano). La sconfitta di Napoleone nel 1815 accentuò infatti la sua preoccupazione che sfociò in un intensificarsi delle sue crisi nervose.

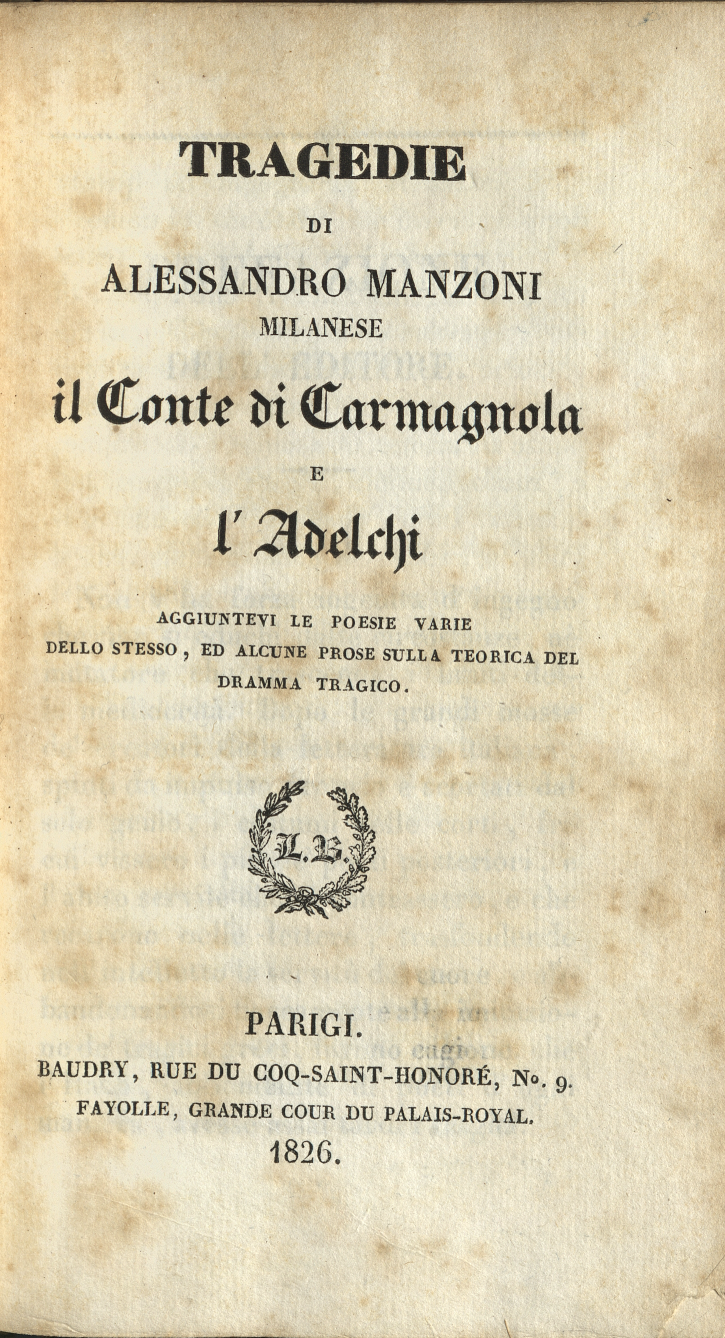

Le Tragedie

Le tragedie manzoniane sono due: Il conte di Carmagnola (1819) e l’Adelchi (1822). La prima viene iniziata nel 1816 durante la composizione degli Inni; l’altra mentre già era balenata in lui l’idea del romanzo. Inoltre vi è da sottolineare come l’idea di avvicinarsi a tale genere avesse anche lo scopo di raccogliere l’invito di Madame De Staël, vero ispiratore del nostro Romanticismo.

L’opera, una volta scritta, viene mandata per essere tradotta a monsieur Chauvet, facendola precedere da un interessante scritto in cui il poeta milanese sottolinea la differenza che vi è tra storia, poesia e romanzesco, individuando così il nuovo atteggiamento che egli intende perseguire per questo genere letterario:

LA STORIA NELLA TRAGEDIA

Ma, si dirà forse, se si toglie al poeta ciò che lo distingue dallo storico, cioè il diritto di inventare i fatti, che cosa gli resta? Che cosa gli resta? la poesia; sì, la poesia. Perché infine che cosa ci dà la storia? degli eventi che non sono, per così dire, conosciuti che dall’esterno; ciò che gli uomini hanno fatto; ma ciò che hanno pensato, i sentimenti che hanno accompagnato le loro decisioni e i loro progetti, i loro risultati fortunati e sfortunati, i discorsi coi quali hanno fatto o cercato di fare prevalere la loro passione e la loro volontà su altre passioni o altre volontà, per mezzo dei quali hanno espresso la loro collera, effuso la loro tristezza, in una parola hanno rivelato la loro individualità: tutto questo e qualcos’altro ancora è passato sotto silenzio dagli storici; e tutto questo è dominio della poesia.[…] Tutto ciò che la volontà umana ha di forte e misterioso, tutto ciò che la sventura ha di religioso e di profondo, il poeta può indovinarlo, o, per dir meglio, può vederlo, comprenderlo ed esprimerlo.

Se il tema dev’essere storico è evidente che il progetto di poesia tragica di Manzoni non può che essere anticlassico, proprio perché l’evento storico non può essere compreso con la presenza delle tre unità aristoteliche e la comprensione dello spettatore non più emotiva ma che si ponga come fine la reale conoscenza dell’uomo, ha bisogno anche di una sottolineatura che il Manzoni ripropone con il coro (a dispetto del lavoro tragico alfieriano), non più come nella tragedia greca, in cui assumeva la voce dell’intera collettività, ma “cantuccio”, della riflessione del poeta.

Il conte di Carmagnola mette in scena un episodio storico avvenuto verso la metà del XV secolo:

Francesco Hayez: Il Conte di Carmagnola (studio)

Goffredo di Buglione, conte di Carmagnola, capitano di ventura, dopo aver combattuto per i Visconti di Milano, passa al soldo della Repubblica di Venezia. Durante la battaglia di Maclodio fra le due potenze regionali il conte, dopo aver vinto, non infierisce sui nemici e ciò suscita il sospetto di tradimento verso il Consiglio dei Dieci della Repubblica lagunare. Viene difeso soltanto da Marco, nobile veneziano a lui amico, ma tale difesa risulterà vana e sarà condannato a morte.

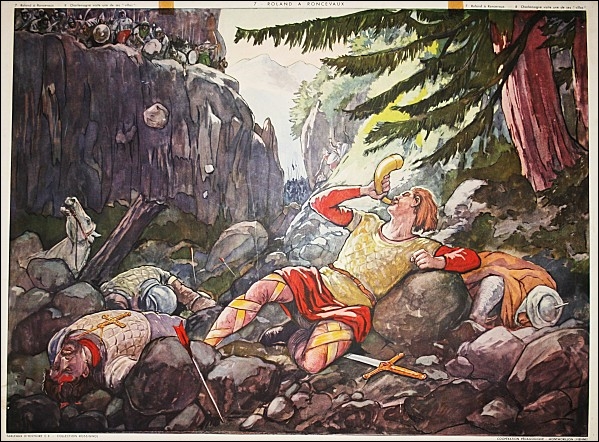

ATTO II, CORO

(vv. 1-56)

S’ode a destra uno squillo di tromba;

a sinistra risponde uno squillo:

d’ambo i lati calpesto rimbomba

da cavalli e da fanti il terren.

Quinci spunta per l’aria un vessillo;

quindi un altro s’avanza spiegato:

ecco appare un drappello schierato;

ecco un altro che incontro gli vien.

Già di mezzo sparito è il terreno;

già le spade rispingon le spade;

l’un dell’altro le immerge nel seno;

ronda il sangue; raddoppia il ferir.

– Chi son essi? Alle belle contrade

qual ne venne straniero a far guerra?

Qual è quei che ha giurato la terra

dove nacque far salva, o morir?

D’una terra son tutti: un linguaggio

parlan tutti: fratelli li dice

lo straniero: il comune lignaggio

a ognun d’essi dal volto traspar.

Questa terra fu a tutti nudrice,

questa terra di sangue ora intrisa,

che natura dall’altre ha divisa,

e ricinta con l’alpe e col mar.

– Ahi! Qual d’essi il sacrilego brando

trasse il primo il fratello a ferire?

Oh terror! Del conflitto esecrando

la cagione esecranda qual è?

– Non la sanno: a dar morte, a morire

qui senz’ira ognun d’essi è venuto;

e venduto ad un duce venduto,

con lui pugna, e non chiede il perché.

– Ahi sventura! Ma spose non hanno,

non han madri gli stolti guerrieri?

Perché tutte i lor cari non vanno

dall’ignobile campo a strappar?

E i vegliardi che ai casti pensieri

della tomba già schiudon la mente,

ché non tentan la turba furente

con prudenti parole placar?

– Come assiso talvolta il villano

sulla porta del cheto abituro,

segna il nembo che scende lontano

sopra i campi che arati ei non ha;

così udresti ciascun che sicuro

vede lungi le armate coorti,

raccontar le migliaia de’ morti,

e la pieta dell’arse città.

Là, pendenti dal labbro materno

vedi i figli che imparano intenti

a distinguer con nomi di scherno

quei che andranno ad uccidere un dì;

qui le donne alle veglie lucenti

de’ monili far pompa e de’ cinti,

che alle donne diserte de’ vinti

il marito o l’amante rapì.

Si sente a destra uno squillo di tromba; ne risponde a sinistra un altro squillo: da ambo le parti rimbomba il terreno calpestato dai cavalli e dalla fanteria. Da una parte avanza un insegna, in seguito un altro si avanza, dietro lui un drappello di uomini schierato alle sue spalle, eccone un altro che gli viene incontro // Il terreno di mezzo è sparito ormai le spade si oppongono a spade, uno le immerge nel petto di un altro; il sangue gronda, aumenta il ferire. – Chi sono loro? Quale straniero giunse alle belle contrade (italiane) a portare guerra? Chi è colui che ha giurato di salvare la propria terra in cui nacque o morire? // Sono tutti di una stessa terra: tutti parlano la stessa lingua: lo straniero li definisce fratelli: la comune discendenza si legge nei loro volti. Questa terra, l’Italia, diede a tutti il suo nutrimento, questa terra ora ricoperta di sangue, che la natura stessa ha diviso dalle altre e ha racchiuso con le Alpi e con il mare. // Ahimè Chi di loro trasse la sacrilega spada a ferire il fratello? Che orrore! Qual è il motivo esecrabile di quella guerra altrettanto esecrabile? Nessuno sa più quale sua l’origine del conflitto intestino: non vi è collera né risentimento nel loro combattere; ognuno serve per denaro un capo che (a sua volta) serve qualcuno per denaro: combatte al suo fianco senza chiedere perché. // Che disgrazia! Ma questi scellerati soldati non hanno mogli e madri! Perché queste non si recano nei campi di battaglia per sottrarli a quella vergognosa guerra? E i loro vecchi che si preparano serenamente ad accogliere la morte, perché non cercano di calmare gli spiriti della folla con discorsi saggi? // Come talvolta il contadino quando, stando sulla soglia della propria modesta abitazione, nota la nube scura che scende sul terreno che ancora gli resta da arare, questi soldati, mentre scrutano in lontananza l’esercito armato, raccontano tutte le morti provocate in guerra e le città saccheggiate e bruciate. // Da una parte là vedi bimbi che, ascoltando le parole della madre, imparano ad affibbiare nomi irridenti a coloro che andranno a uccidere un giorno; dall’altra vedi le donne alle veglie far mostra dei gioielli sfarzosi e dei monili che il marito o l’amante hanno sottratto alle donne senza più protezione dei vinti.

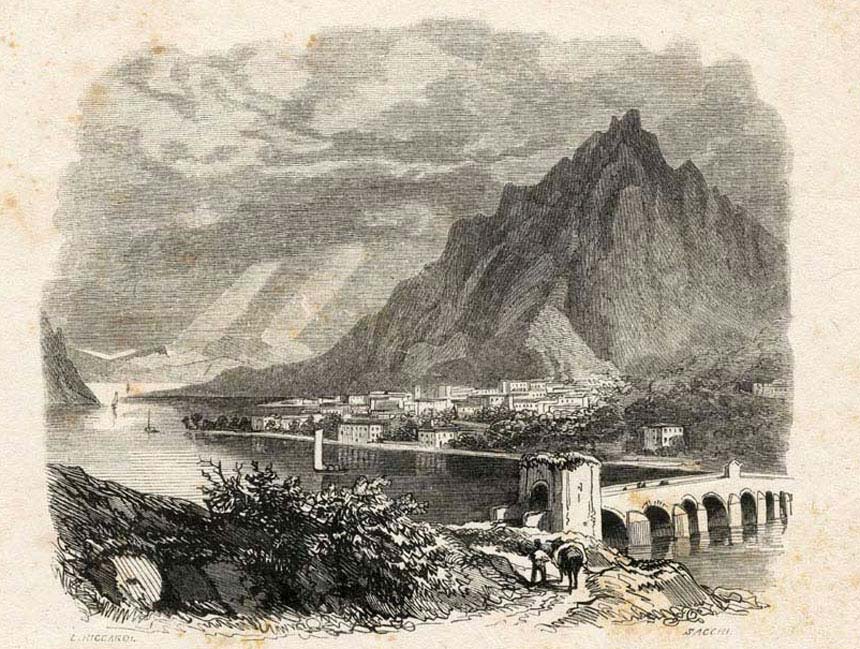

Francesco Bassano: La battaglia di Maclodio (affresco, 1590)

Francesco Bassano: La battaglia di Maclodio (affresco, 1590)

L’episodio si riferisce alla battaglia di Maclodio, nella lotta tra Milanesi e Veneziani i cui eserciti si fronteggiano. Il coro si presenza come un momento lirico (quasi fosse una poesia staccata dal contesto), in cui prevale l’elemento “politico” su quello riflessivo. Non è casuale che il riferimento letterario sia qui tutto petrarchesco, modulato sulla canzone All’Italia (la battaglia fra eserciti formati da soldati e comandanti italiani, le “frontiere geografiche”, le Alpi e il mare) ma quanto l’operosità che tale concetti cominceranno a registrare nella storia, al fine di raggiungere l’unità d’Italia (sogno, ricordiamo, fortemente sentito anche da Foscolo). A tal fine l’argomentazione viene scandita da un ritmo incalzante, fatto di decasillabi martellanti a richiamare il suono guerresco; la struttura paratattica, la coincidenza tra strofe poetica e sintassi, per cui ogni concetto si conclude nella strofe. Richiami che certamente riportano in mente certe soluzioni tipiche del melodramma ottocentesco, in specie verdiano.

La mancata riuscita dell’opera sta soprattutto nella eccessiva dilatazione del tempo (1425-1432) che seppur obbedisce alla rottura dell’unità di tempo, non riesce a legare in modo coeso i vari momenti della tragedia. Inoltre Il conte di Carmagnola sembra difettare proprio là dove voleva riuscire: è sì un’opera di rottura, ma maturata più letterariamente (il linguaggio resta quello della tradizione) che poeticamente.

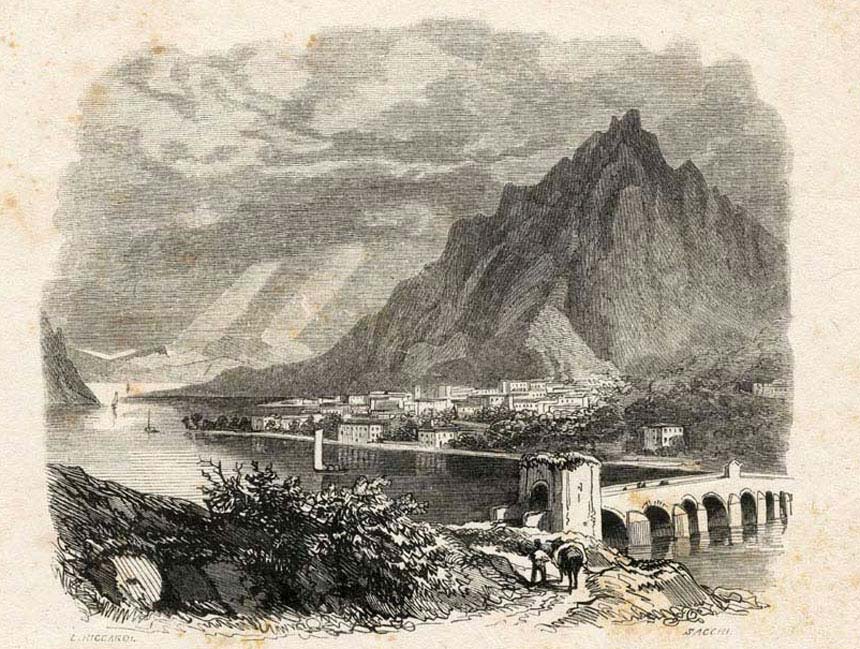

Decisamente più riuscita l’Adelchi; quest’opera nasce dalla suggestione che un romanzo, come Ivanhoe ebbe sull’autore e sulla decisa riscoperta che il Romanticismo italiano fece del Medioevo. L’elaborazione non fu semplice: iniziata nel ’20 e più volta interrotta, la difficoltà era tutta nella ricerca di fonti. Lo sforzo di Manzoni era tutto nel voler rendere “verisimile” l’opera, per questo il reale svolgimento storico era fondamentale, ma non era facile da reperire visto il tempo enorme di differenza tra quello degli avvenimenti storici e quello in cui l’autore scrisse. Fu tale la ricerca che, quando l’opera fu edita, nel 1822, venne accompagnata dal Discorso sopra alcuni punti di storia longobardica in Italia.

Carlo, re dei Franchi, ha ripudiato Ermengarda, figlia dei Longobardi; quest’ultimi meditano vendetta e progettano di costringere papa Adriano a consacrare re di Francia i figli di Carlomanno, riparati alla sua corte con la madre Gerberga. Adelchi, figlio di Desiderio, re longobardo, suggerisce di cercare un accordo con Adriano. Ermengarda torna dal padre e gli chiede di potersi chiudere in convento per trovare conforto nella preghiera. Un messo di Carlo intima a Desiderio di restituire le terre tolte al pontefice. Il re risponde sdegnosamente e la guerra è dichiarata. Ma alcuni duchi longobardi sono pronti a tradire. Nel campo dei Franchi giunge il diacono Martino a rivelare l’esistenza di un valico che consente a Carlo di prendere di sorpresa i Longobardi attestati alle Chiuse di Susa. Adelchi si difende strenuamente con un valore accentuato dalla codardia che lo circonda. Intanto Ermengarda, straziata dall’“amor tremendo” per Carlo, muore in convento, a Brescia. Il traditore Guntigi apre ai Franchi le porte di Pavia, ultimo rifugio di Desiderio, il quale, prigioniero, chiede a Carlo di lasciare libero Adelchi. Ma Adelchi giunge dinanzi a loro morente: ha preferito battersi fino all’ultimo, fedele al suo dovere, anche se nutre più l’illusione di poter separare il giusto dall’ingiusto nella concatenazione delle azioni umane, e infine offre a Dio la sua “anima stanca”.

Il tema fondamentale che in quest’opera emerge è la distanza netta che vi è fra chi fa la storia e chi la subisce, fra i Longobardi e i Franchi da una parte e gli Italici, silenti ed oppressi:

CORO DELL’ATTO TERZO

Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti,

dai boschi, dall’arse fucine stridenti,

dai solchi bagnati di servo sudor,

un volgo disperso repente si desta;

intende l’orecchio, solleva la testa

percosso da novo crescente romor.

Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti,

qual raggio di sole da nuvoli folti,

traluce de’ padri la fiera virtù:

ne’ guardi, ne’ volti confuso ed incerto

si mesce e discorda lo spregio sofferto

col misero orgoglio d’un tempo che fu.

S’aduna voglioso, si sperde tremante,

per torti sentieri, con passo vagante,

fra tema e desire, s’avanza e ristà;

e adocchia e rimira scorata e confusa

de’ crudi signori la turba diffusa,

che fugge dai brandi, che sosta non ha.

Ansanti li vede, quai trepide fere,

irsuti per tema le fulve criniere,

le note latèbre del covo cercar;

e quivi, deposta l’usata minaccia,

le donne superbe, con pallida faccia,

i figli pensosi pensose guatar.

E sopra i fuggenti, con avido brando,

quai cani disciolti, correndo, frugando,

da ritta, da manca, guerrieri venir:

li vede, e rapito d’ignoto contento,

con l’agile speme precorre l’evento,

e sogna la fine del duro servir.

Udite! Quei forti che tengono il campo,

che ai vostri tiranni precludon lo scampo,

son giunti da lunge, per aspri sentier:

sospeser le gioie dei prandi festosi,

assursero in fretta dai blandi riposi,

chiamati repente da squillo guerrier.

Lasciar nelle sale del tetto natio

le donne accorate, tornanti all’addio,

a preghi e consigli che il pianto troncò:

han carca la fronte de’ pesti cimieri,

han poste le selle sui bruni corsieri,

volaron sul ponte che cupo sonò.

A torme, di terra passarono in terra,

cantando giulive canzoni di guerra,

ma i dolci castelli pensando nel cor:

per valli petrose, per balzi dirotti,

vegliaron nell’arme le gelide notti,

membrando i fidati colloqui d’amor.

Gli oscuri perigli di stanze incresciose,

per greppi senz’orma le corse affannose,

il rigido impero, le fami durâr;

si vider le lance calate sui petti;

a canto agli scudi, rasente agli elmetti,

udiron le frecce fischiando volar.

E il premio sperato, promesso a quei forti,

sarebbe, o delusi, rivolger le sorti,

d’un volgo straniero por fine al dolor?

Tornate alle vostre superbe ruine,

all’opere imbelli dell’arse officine,

ai solchi bagnati di servo sudor.

Il forte si mesce col vinto nemico,

col novo signore rimane l’antico;

l’un popolo e l’altro sul collo vi sta.

Dividono i servi, dividon gli armenti;

si posano insieme sui campi cruenti

d’un volgo disperso che nome non ha.

Dagli atri degli antichi palazzi, ricoperti di muschio, dalle piazze e dai monumenti antichi in rovina, dai boschi, dalle officine riarse dal fuoco, dai campi bagnati dal sudore i Latini dispersi improvvisamente si destano, tendono l’orecchio e sollevano la testa, colpiti da un suono inaudito e crescente. Dagli sguardi dubbiosi e dai volti impauriti come un raggio di sole sommerso dalle folti nubi traluce il fiero valore dei guerrieri antichi: negli sguardi, nei volti si mescola e contrasta l’umiliazione sofferta con il misero orgoglio del tempo lontano. I Latini si radunano mossi dalla speranza del nuovo, ma subito si disperde timoroso per i sentieri tortuosi con un passo incerto, combattuto fra paura e desiderio, avanza e si ferma, guardano continuare la turba disfatta dei padroni, che fugge senza sosta dalle spade nemiche. Li vede ansanti come fiere trepidanti con il pelo rossiccio irto dalla paura, cercano i noti nascondigli dei loro covi, e qui, deposto l’atteggiamento minaccioso, le donne prima superbe con la faccia pallida addosso guardano preoccupate i loro figli. E sopra i longobardi in fuga, con le spade avide di sangue colpire, come cani disciolti, inseguono, giungere i guerrieri da destra e da sinistra, correndo e cercando; (i Latini) li vedono; presi di una gioia mai provata prima con la speranza che, veloce, percorre gli eventi e sogna la fine della dura schiavitù. Udite! I Franchi vittoriosi, che sono rimasti padroni del campo di battaglia, che impediscono da ogni parte la fuga, sono giunti da lontano per difficili sentieri: sospesero le gioie dei festosi conviti, si levarono in fretta dei dolci riposi, chiamati dagli squilli delle trombe. Lasciarono nelle sale donne addolorate che rinnovano continuamente gli adii, le preghiere e le raccomandazioni finché il pianto troncò ogni parola, hanno messo sulla fronte gli elmi ammaccati, posto sulla sella sui bruni cavalli (attraversano il ponte che risuonò cupo. Passarono di terra in terra, a schiera, cantando festose canzoni di guerra, pensando nel cuore ai loro dolci castelli; per valli petrose e suoli scoscesi vegliarono armati durante le gelide notti, ricordando gli intimi colloqui d’amore. Gli ignoti pericoli di soggiorni pericolosi, le corse affannose per dirupi senza traccia umana, il comando imperioso, la fame sopportarono; videro le lance scagliate contro i loro petti, accanto ai loro scudi udirono le frecce volare fischiando vicinissime ai loro elmi. E il premio sperato e promesso a quei forti, dovrebbe, o Latini delusi, mutare la vostra sorte, porre fine al dolore d’un volgo ad essi straniero? Tornate alle vostre superbe rovine, alle opere degne della schiavitù delle officine riarse e ai campi bagnati dal sudore di un popolo servo. Il vincitore si mescola con il (signore) vinto, col nuovo signore rimane l’antico, l’uno e l’altro popolo vi opprime. Dividono fra loro i servi, il bestiame, si posano insieme sui campi insanguinati dalla guerra, di un volgo disperso che non ha nessun nome.

Il coro ha l’andamento di una ballata romantica, in dodecasillabi (o doppi senari) rimati fra loro (AABCCB). Il tema è fortemente contemporaneo, basta voler riconoscere nei Longobardi gli attuali austriaci e nei Francesi l’esercito napoleonico. Il testo, allora, sembra alludere alle speranze precedenti il trattato di Compoformio e la delusione dopo la cessione di Venezia. Interessante è la struttura circolare, come voler racchiudere la storia d’Italia entro i confini di una storica schiavitù dalla quale non riesce a liberarsi e il termine volgo a dirci che il termine “popolo” si può usare solo quando ci è consapevolezza della propria forza e valore, cosa che sembra mancare, appunto, alle genti d’Italia. Non si può dimenticare come in Manzoni già da adesso, in passi così fortemente patriottici, non venga meno lo sguardo del cattolico e di chi vede la storia come storia di “persone”: guerrieri che lasciano i letti d’amore e donne imploranti che piangono i figli che vanno in guerra. Vi è, come sempre in Manzoni, come vedremo anche nell’Ode Marzo 1821, un certo compiacimento che si traduce in una poesia più letteraria che sentita (ripetizioni di parole e di concetti), che tuttavia riesce a conservare, per i lettori dell’epoca un forte impatto emotivo.

Giuseppe Bezzuoli: La morte di Ermengarda

Più famoso e il coro dell’atto IV:

CORO DELL’ATTO QUARTO

Sparsa le trecce morbide

sull’affannoso petto,

lenta le palme, e rorida

di morte il bianco aspetto,

giace la pia, col tremolo

sguardo cercando il ciel.

Cessa il compianto: unanime

s’innalza una preghiera:

calata in su la gelida

fronte, una man leggiera

sulla pupilla cerula

stende l’estremo vel.

Sgombra, o gentil, dall’ansia

mente i terrestri ardori;

leva all’Eterno un candido

pensier d’offerta, e muori:

fuor della vita è il termine

del lungo tuo martir.

Tal della mesta, immobile

era quaggiuso il fato:

sempre un obblio di chiedere

che le saria negato;

e al Dio de’ santi ascendere

santa del suo patir.

Ahi! nelle insonni tenebre,

pei claustri solitari,

tra il canto delle vergini,

ai supplicati altari,

sempre al pensier tornavano

gl’irrevocati dì;

Quando ancor cara, improvida

d’un avvenir mal fido,

ebbra spirò le vivide

aure del Franco lido,

e tra le nuore Saliche

invidiata uscì:

quando da un poggio aereo,

il biondo crin gemmata,

vedea nel pian discorrere

la caccia affaccendata,

e sulle sciolte redini

chino il chiomato sir;

E dietro a lui la furia

de’ corridor fumanti;

e lo sbandarsi, e il rapido

redir de’ veltri ansanti;

e dai tentati triboli

l’irto cinghiale uscir;

e la battuta polvere

riga di sangue, colto

dal regio stral: la tenera

alle donzelle il volto

volgea repente, pallida

d’amabile terror.

Oh Mosa errante! oh tepidi

lavacri d’Aquisgrano!

Ove, deposta l’orrida

maglia, il guerrier sovrano

scendea del campo a tergere

il nobile sudor!

Come rugiada al cespite

dell’erba inaridita,

fresca negli arsi calami

fa rifluir la vita,

che verdi ancor risorgono

nel temperato albor;

tale al pensier, cui l’empia

virtù d’amor fatica,

discende il refrigerio

d’una parola amica,

e il cor diverte ai placidi

gaudii d’un altro amor.

Ma come il sol che, reduce,

l’erta infocata ascende,

e con la vampa assidua

l’immobil aura incende,

risorti appena i gracili

steli riarde al suol;

ratto così dal tenue

obblio torna immortale

l’amor sopito, e l’anima

impaurita assale,

e le sviate immagini

richiama al noto duol.

Sgombra, o gentil, dall’ansia

mente i terrestri ardori;

leva all’Eterno un candido

pensier d’offerta, e muori:

nel suol che dee la tenera

tua spoglia ricoprir,

Altre infelici dormono,

che il duol consunse; orbate

spose dal brando, e vergini

indarno fidanzate;

madri che i nati videro

trafitti impallidir.

Te, dalla rea progenie

degli oppressor discesa,

cui fu prodezza il numero,

cui fu ragion l’offesa,

e dritto il sangue, e gloria

il non aver pietà,

te collocò la provida

sventura in fra gli oppressi:

muori compianta e placida;

scendi a dormir con essi:

alle incolpate ceneri

nessuno insulterà.

Muori; e la faccia esanime

si ricomponga in pace;

com’era allor che improvida

d’un avvenir fallace,

Lievi pensier virginei

solo pingea. Così

dalle squarciate nuvole

si svolge il sol cadente,

e, dietro il monte, imporpora

il trepido occidente;

al pio colono augurio

di più sereno dì.

Con le trecce sciolte sul petto ansimante, con le mani abbandonate, con il volto madido del sudore di morte e pallido, giace la donna fedele, che rivolge gli occhi tremanti al cielo. Finisce il compianto: viene innalzata una preghiera con cuore concorde: una mano delicata, calata sulla fronte fredda stende il velo della morte sugli occhi azzurri (di Ermengarda). O donna gentile, sgombra la mente affannata dalle passioni terrestri; eleva a Dio un puro pensiero di offerta, e muori: il senso della tua agonia è al di fuori di questa vita. Allo stesso modo, di questa donna triste, il destino immutabile era segnato in terra: di chiedere l’oblio, che le è sempre stato negato; e di salire al Dio dei santi, santa del suo dolore. Ahi! Nelle notti insonni, per i chiostri solitari, tra il canto delle suore, agli altari dove pregava, sempre i ricordi tornavano involontari alla mente; quando ancora amata (da Carlo), inconsapevole di un destino che non avrebbe mantenuto le promesse, respirò esaltata l’aria francese, e tra le spose alla corte franca era quella invidiata da tutte: quando da un colle elevato, incoronato il suo capo di capelli biondi da gemme, vedeva la caccia movimentata avvenuta nella piana, e vedeva il re con il suo ciuffo al vento chinato sulle redini sciolte; e dietro di lui la foga dei cavalli che sbuffavano; e l’inseguimento e il veloce ritorno dei cani ansimanti; e l’uscire dell’irto cinghiale dai cespugli frugati e battuti; e (vedeva) il sangue bagnare la polvere calpestata, colpito dalla freccia del re: e la donna gentile volgeva continuamente lo sguardo alle ancelle, pallida per una paura amabile. Oh Mosa dal corso sinuoso! Oh caldi bagni di Acquisgrano! Dove, deposta l’appuntita maglia di ferro, il re guerriero andava a tergere il nobile sudore del campo di battaglia! Come la rugiada su un ciuffo d’erba inaridita, fresca per gli steli riarsi, fa rifluire la vita, facendoli risollevare verdi nell’albore tiepido; così discende il ristoro di una parola amica al pensiero che la potenza dell’amore affatica, profanamente spietata, e rivolge il cuore alle tranquille gioie di un altro tipo di amore. ma come il sole che, al suo ritorno, risale l’orbita infuocata, e con una fiamma costante incendia l’aria immobile torna a inaridire i gracili steli appena risollevati, piegandoli al suolo; così l’amore prima assopito dal leggero oblio ritorna immortale, e assale l’anima impaurita, e richiama al ben conosciuto dolore le immagini che erano state scansate. O donna gentile, sgombra la mente affannata dalle passioni terrestri; eleva a Dio un puro pensiero di offerta, e muori: nello stesso suolo in cui il tuo corpo deve essere ricoperto dalla morbida terra, altre infelici sono morte consumate dal dolore; spose vedove a causa della spada, e vergini fidanzate invano; madri che hanno visto impallidire i loro figli trafitti. Tu, discesa dall’empia stirpe degli oppressori per i quali il numero di morti fu motivo di vanto, per cui l’offesa recata agli altri popoli fu norma di ragione e il sangue fu diritto, e il non avere pietà motivo di gloria, tu, che la provvida sventura collocò tra gli oppressi: muori compianta e lieta; discendi a dormire in eterno con loro: nessuno maledirà le ceneri di chi non ha colpe. Muori; e il volto senza più l’anima dentro nella pace ritorni com’era prima quando, inconsapevole di un destino illusorio, si figurava solo pensieri lievi e puri. Così il sole calante si libera delle nuvole squarciate, e, dietro al monte, colora l’occidente tremante: al pio augurio straniero di un giorno più sereno.

Il coro è in settenari e presenta il tema che verrà ripreso poi nell’ode dedicata a Napoleone. Infatti quello che qui emerge è la quasi necessità della “caduta” per sollevarsi a Dio. Controlliamo il lemma improvida così come si presenta per la prima volta nella sesta stanza: inconsapevole del destino che dal potere la porta al ripudio; improvida così come invece nella 19° stanza, dopo la morte, che la porta nell’aura della purezza e della semplicità. Il centro ideologico del coro è infatti la provida sventura che permea il suo cattolicesimo. Vediamo infatti com’è costruito il passo: nelle prime tre stanze ci viene presentata Ermengarda agonizzante, nell’attesa d’esser chiamata da Dio; quindi nella quarta e quinta è presentato il suo destino di donna incapace di dimenticare; segue il momento dove pudicizia e amore per Carlo convivono insieme; ma dopo il ripudio l’amore per il re si deve trasformare in quello per il Cristo: ma solo attraverso il dolore esso giunge pienamente e consapevolmente e risorge come un fiore baciato dal sole.

Odi

Le opere politiche manzoniane sono 4: Aprile 1814, Il Proclama di Rimini, Marzo 1821 e il 5 Maggio. La differenza fra la loro composizione e quella degli altri scritti manzoniani è nell’immediatezza: infatti esse nascono sempre da un avvenimento preciso. La prima canzone nasce dopo l’esilio napoleonico ad Elba e la speranza di una rinnovata libertà; il frammento de Il Proclama di Rimini è la risposta positiva a Gioacchino Murat, che esorta alla lotta per l’indipendenza.

Ma le uniche riconosciute come letterariamente maggiori sono due:

Il poeta Teodoro Koerner, morto per la libertà, a cui Manzoni dedica l’ode

Marzo 1821: il contesto per cui nasce l’ode è quello delle insurrezioni per il rilascio della Costituzione nel Regno di Sardegna e nel lombardo veneto. E’ in questo clima che nasce l’ode manzoniana: dedicata al poeta tedesco Teodoro Koerner, morto per la libertà germanica, essa mostra l’imprescindibilità di un’unione politica per il raggiungimento dell’indipendenza, ma soprattutto sottolinea in modo definitivo il concetto di patria:

MARZO 1821

ALLA ILLUSTRE MEMORIA

DI

TEODORO KOERNER

POETA E SOLDATO

DELLA INDIPENDENZA GERMANICA

MORTO SUL CAMPO DI LIPSIA

IL GIORNO XVIII D’OTTOBRE MDCCCXIII

NOME CARO A TUTTI I POPOLI

CHE COMBATTONO PER DIFENDERE

O PER RICONQUISTARE

UNA PATRIA

Soffermàti sull’arida sponda,

vòlti i guardi al varcato Ticino,

tutti assorti nel nuovo destino,

certi in cor dell’antica virtù,

han giurato: Non fia che quest’onda

scorra più tra due rive straniere;

non fia loco ove sorgan barriere

tra l’Italia e l’Italia, mai più!

L’han giurato: altri forti a quel giuro

rispondean da fraterne contrade,

affilando nell’ombra le spade

che or levate scintillano al sol.

Già le destre hanno strette le destre;

già le sacre parole son porte:

o compagni sul letto di morte,

o fratelli su libero suol.

Chi potrà della gemina Dora,

della Bormida al Tanaro sposa,

del Ticino e dell’Orba selvosa

scerner l’onde confuse nel Po;

chi stornargli del rapido Mella

e dell’Oglio le miste correnti,

chi ritogliergli i mille torrenti

che la foce dell’Adda versò,

quello ancora una gente risorta

potrà scindere in volghi spregiati,

e a ritroso degli anni e dei fati,

risospingerla ai prischi dolor:

una gente che libera tutta,

o fia serva tra l’Alpe ed il mare;

una d’arme, di lingua, d’altare,

di memorie, di sangue e di cor.

Con quel volto sfidato e dimesso,

con quel guardo atterrato ed incerto,

con che stassi un mendico sofferto

per mercede nel suolo stranier,

star doveva in sua terra il Lombardo;

l’altrui voglia era legge per lui;

il suo fato, un segreto d’altrui;

la sua parte servire e tacer.

O stranieri, nel proprio retaggio

torna Italia, e il suo suolo riprende;

o stranieri, strappate le tende

da una terra che madre non v’è.

Non vedete che tutta si scote,

dal Cenisio alla balza di Scilla?

Non sentite che infida vacilla

sotto il peso de’ barbari piè?

O stranieri! sui vostri stendardi

sta l’obbrobrio d’un giuro tradito;

un giudizio da voi proferito

v’accompagna all’iniqua tenzon;

voi che a stormo gridaste in quei giorni:

Dio rigetta la forza straniera;

ogni gente sia libera, e pèra

della spada l’iniqua ragion.

Se la terra ove oppressi gemeste

preme i corpi de’ vostri oppressori,

se la faccia d’estranei signori

tanto amara vi parve in quei dì;

chi v’ha detto che sterile, eterno

saria il lutto dell’itale genti?

Chi v’ha detto che ai nostri lamenti

saria sordo quel Dio che v’udì?

Sì, quel Dio che nell’onda vermiglia

chiuse il rio che inseguiva Israele,

quel che in pugno alla maschia Giaele

pose il maglio, ed il colpo guidò;

quel che è Padre di tutte le genti,

che non disse al Germano giammai:

va, raccogli ove arato non hai;

spiega l’ugne; l’Italia ti do.

Cara Italia! dovunque il dolente

grido uscì del tuo lungo servaggio;

dove ancor dell’umano lignaggio,

ogni speme deserta non è:

dove già libertade è fiorita,

dove ancor nel segreto matura,

dove ha lacrime un’alta sventura

non c’è cor che non batta per te.

Quante volte sull’Alpe spïasti

l’apparir d’un amico stendardo!

Quante volte intendesti lo sguardo

ne’ deserti del duplice mar!

Ecco alfin dal tuo seno sboccati,

stretti intorno a’ tuoi santi colori,

forti, armati de’ propri dolori,

i tuoi figli son sorti a pugnar.

Oggi, o forti, sui volti baleni

il furor delle menti segrete:

per l’Italia si pugna, vincete!

Il suo fato sui brandi vi sta.

O risorta per voi la vedremo

al convito de’ popoli assisa,

o più serva, più vil, più derisa,

sotto l’orrida verga starà.

Oh giornate del nostro riscatto!

Oh dolente per sempre colui

che da lunge, dal labbro d’altrui,

come un uomo straniero, le udrà!

Che a’ suoi figli narrandole un giorno

dovrà dir sospirando: io non c’era;

che la santa vittrice bandiera

salutata quel dì non avrà.

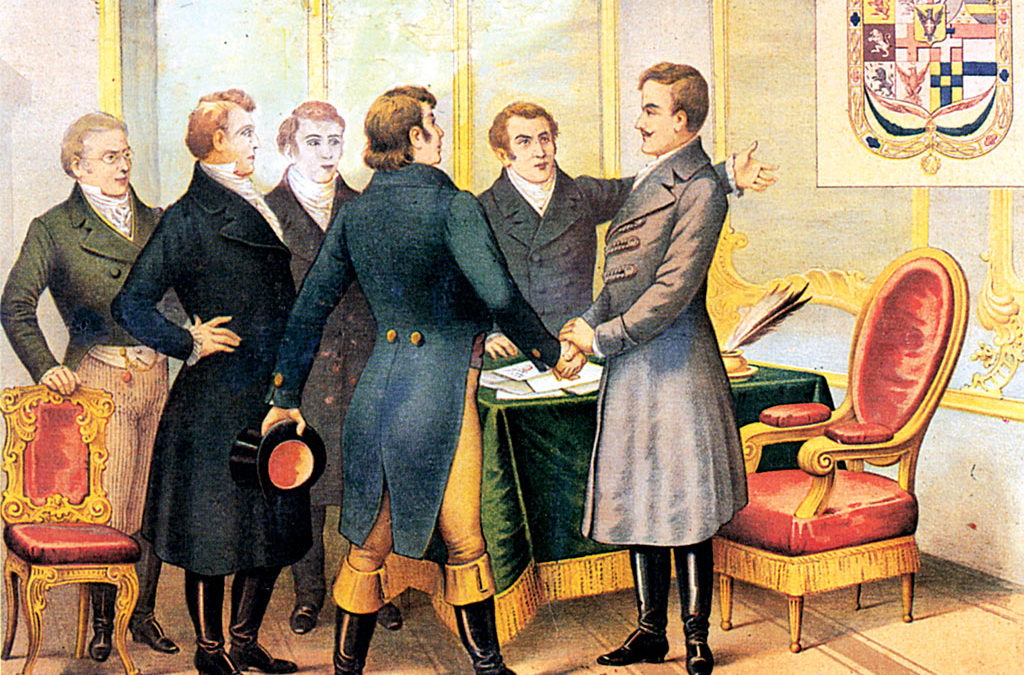

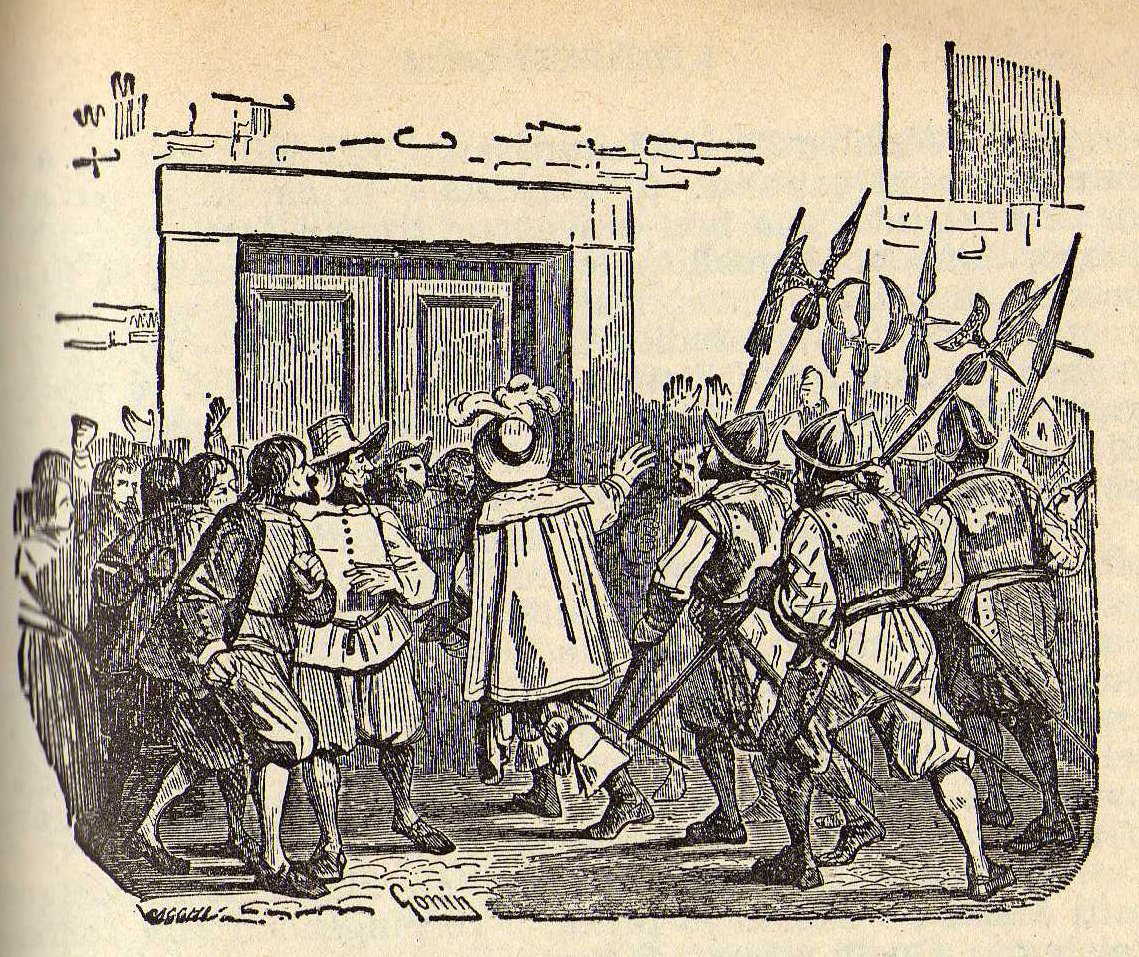

Carlo Alberto incontra i congiurati del ’21

Carlo Alberto incontra i congiurati del ’21

Fermati sulla sponda asciutta, rivolti gli sguardi al Ticino appena passato, tutti presi dal nuovo destino, sicuri nell’animo dell’antico coraggio, hanno giurato: non accada che questo fiume scorra più tra rive straniere; non ci sia luogo dove vengano erette barriere tra tra territori italiani, mai più! // Lo hanno giurato: altri valorosi hanno risposto al giuramento dalle altre regioni italiane. Preparando la congiura in silenzio, si sono poi sollevati alla luce del sole; quindi si sono scambiate le parole di libertà. Oh compagni morti per la libertà, oh fratelli distesi sul suolo reso libero (dalla vostra ribellione) // Chi potrà distinguere dalle acque mescolate nel Po, della doppia Dora (Baltea e Riparia), dalla Bormida, affluente del Tanaro, del Ticino, dell’Orba che scorre fra i boschi. Chi potrà deviare le correnti del rapido Mella e dell’Oglio (impedendo loro di confluirvi), chi potrà riprendere al Po i mille torrenti riversati dalla foce dell’Adda (che nella parte superiore raccoglie le acque di numerosi torrenti della Valtellina) // quello potrà dividere in vogo spregiato un popolo che ha riacquistato un’identità nazionale, e risospingerla indietro negli antichi dolori, un popolazione che sia o tutta libera o tutta sciava dalle Alpi al mare; unita nell’esercito, nella lingua, nella religione, nella tradizione, nell’etnia, nei sentimenti. // Con quel volto sfiduciato e dimesso, con quello sguardo rivolto in terra ed insicuro, con cui sta un mendicante sofferente per elemosina sulla terra straniera, doveva stare sulla propria terra il Lombardo, la volontà dell’Austriaco era legge per lui; il suo destino, nelle mani di un altro, il suo compito, servire ed obbedire. // O stranieri, l’Italia si riprende la propria eredità ed il suo territorio; o stranieri, andate via da una terra che non è vostra. Non vedete che vi è un generale ribollimento, dal Piemonte alla Calabria. Non percepite che si fa insidiosa sotto il peso della presenza straniera? // O stranieri! Sulle vostre bandiere vi è la vergogna di un giuramento tradito; una deliberazione da voi proferita (L’indipendenza italiana in cambio di una ribellione a Napoleone) vi accompagna ad una ingiusta guerra; voi che tutti insieme avete gridato che Dio rifiuta l’oppressione straniera, che ogni popolazione sia libera e muoia l’ingiusta ragione basata sulla forza. // Se la terra dove oppressi gemeste ricopre i corpi dei vostri oppressori, se la faccia di dominatori stranieri (Francesi) tanto amara vi è parsa in quei giorni, chi vi ha detto che senza frutto, eterno, sarà il lutto della popolazione italiana? chi vi ha detto che Dio rimarrebbe sordo a nostri lamenti? // Sì, quel Dio che richiuse il Mar Rosso agli Egiziani (per permettere agli Ebrei il ritorno alla terra promessa), che nella mano della virile Gioele pose il martello con cui conficcò un chiodo nella testa del generale canaaneo; colui che è padre di tutti, che non ha mai detto ai Tedeschi: va’ e raccogli dove non hai arato, allarga gli artigli, l’Italia ti do. // Cara Italia! dappertutto un grido pieno di dolore è uscito dalla tua lunga servitù, dove non è ancora perduta del tutto la speranza del genere umano, dove già si è conquistata la libertà, dove segretamente si trama per raggiungerla, dove si soffre ancora profondamente per la sua mancanza, dappertutto batte un cuore per te. // Quante volte sulle Alpi hai spiato l’apparire di uno stendardo amico, quante volte hai gettato lo sguardo nelle vaste distese spopolate dei tuo mari. Ecco alfine, nati dal tuo seno, stretti intorno al Tricolore, forti, armati dai propri dolori, i tuoi figli sono nati per combattere. // Oggi, o forti, sui vostri volti rifulga la rabbia di menti a lungo nascoste: si combatte per l’Italia: vincete! Il suo destino sta nelle vostre spade. La vedremo grazie a voi risorta stare seduta in mezzo alle altre nazioni, o dovrà stare sotto l’orrido scettro della dominazione straniera più serva, più vile, più derisa. // O giorni della nostro riscatto! Infelice chi udrà il racconto di queste giornate da lontano, dai racconti altrui, come se fosse uno straniero in patria. Dovrà dire, con un sospiro, raccontandoli ai suoi figli, io non c’ero; che quel giorno non avrà salutato la santa vincitrice bandiera.

L’Ode manzoniana si può definire parenetica (atto ad esortare), prendendo spunto dalla lotta di Santorre di Santarosa che, ottenuta la Costituzione da Carlo Alberto (poi ritirata per volontà del padre Vittorio Emanuele), apre i moti del 21 in nord Italia. Essa può essere divisa in tre momenti:

- (ottave 1-5): si descrive il passaggio dei Piemontesi in Lombardia e quindi, cambiando prospettiva, come questi si preparino alla lotta ed uniti combattino per la libertà. Utilizza infatti l’adynaton (affermare una situazione impossibile) per sottolineare l’irreversibilità del processo nazionale, di cui offre l’importante definizione (una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue e di cor). Quindi rievoca, nel volto di un lombardo la lunga servitù al popolo straniero;

- (ottave 6-9): allocuzione rivolta ai “tedeschi” (austriaci); è assurdo, lo dice la dedica a Teodoro Korner, combattere e morire per la libertà della propria patria e poi sottometterne un’altra negandone l’indipendenza; il Manzoni parla proprio di tradimento, del tradimento dell’accordo politico sancito tra Austria, Inghilterra e le popolazioni italiane. Ma tale tradimento viene letto anche in funzione religiosa: Dio non è sordo ai lamenti di chi è privato della patria, operando Lui come garante di giustizia e libertà.

- (ottave 10-13): allocuzione rivolta all’Italia che deve ora combattere e ribellarsi, additando le popolazioni solidali con lei; è inutile aspettarsi la libertà da popoli stranieri, è dal suo seno che deve prorompere la forza, armando i propri figli per l’indipendenza dell’intera Italia.

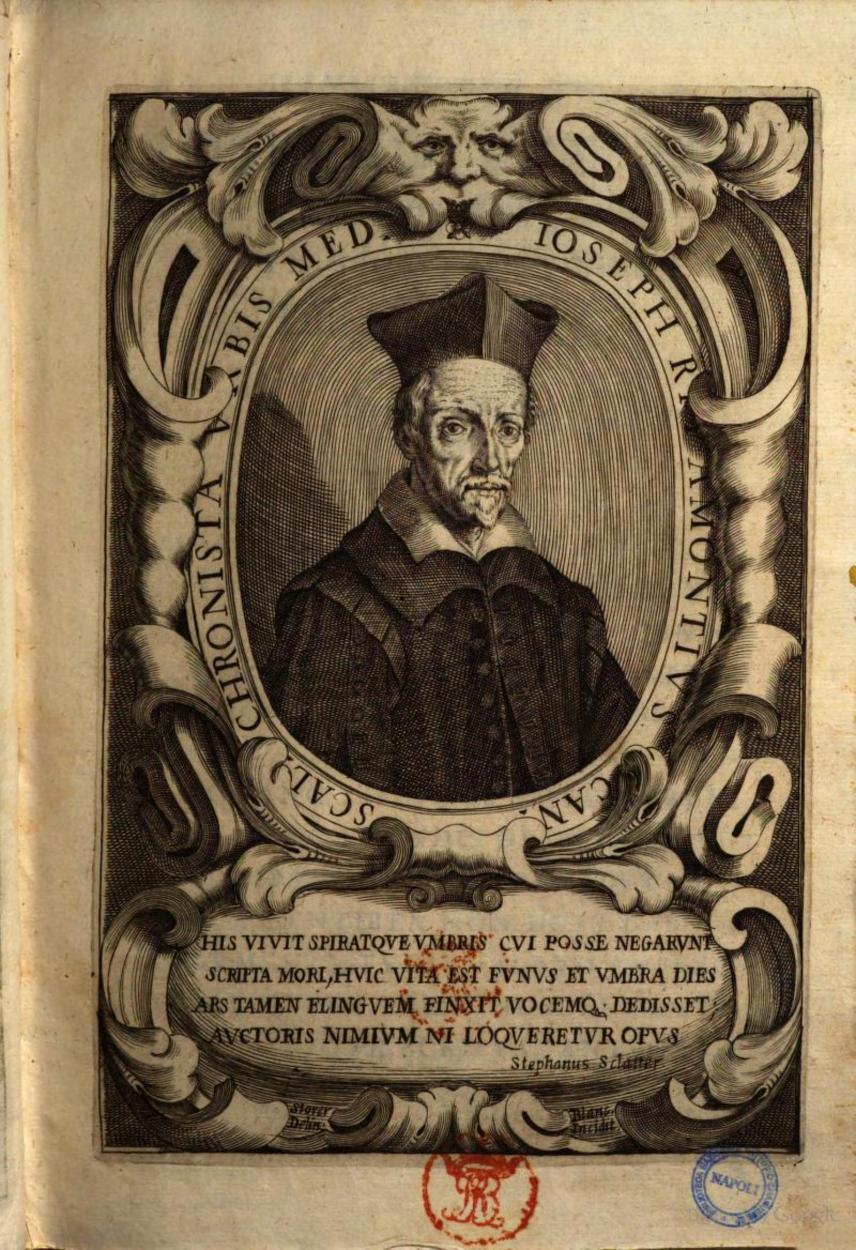

Anonimo: Incisione, Napoleone sul letto di morte

Scritta in soli due giorni, dopo aver ricevuto la notizia della morte di Napoleone:

5 MAGGIO

Ei fu. Siccome immobile,

dato il mortal sospiro,

stette la spoglia immemore

orba di tanto spiro,

così percossa, attonita

la terra al nunzio sta,

muta pensando all’ultima

ora dell’uom fatale;

nè sa quando una simile

orma di piè mortale

la sua cruenta polvere

a calpestar verrà.

Lui folgorante in solio

vide il mio genio e tacque;

quando, con vece assidua,

cadde, risorse e giacque,

di mille voci al sonito

mista la sua non ha:

vergin di servo encomio

e di codardo oltraggio,

sorge or commosso al subito

sparir di tanto raggio:

e scioglie all’urna un cantico

che forse non morrà.

Dall’Alpi alle Piramidi,

dal Manzanarre al Reno,

di quel securo il fulmine

tenea dietro al baleno;

scoppiò da Scilla al Tanai,

dall’uno all’altro mar.

Fu vera gloria? Ai posteri

l’ardua sentenza: nui

chiniam la fronte al Massimo

Fattor, che volle in lui

del creator suo spirito

più vasta orma stampar.

La procellosa e trepida

gioia d’un gran disegno,

l’ansia d’un cor che indocile

serve, pensando al regno;

e il giunge, e tiene un premio

ch’era follia sperar;

tutto ei provò: la gloria

maggior dopo il periglio,

la fuga e la vittoria,

la reggia e il tristo esiglio:

due volte nella polvere,

due volte sull’altar.

Ei si nomò: due secoli,

l’un contro l’altro armato,

sommessi a lui si volsero,

come aspettando il fato;

ei fe’ silenzio, ed arbitro

s’assise in mezzo a lor.

E sparve, e i dì nell’ozio

chiuse in sì breve sponda,

segno d’immensa invidia

e di pietà profonda,

d’inestinguibil odio

e d’indomato amor.

Come sul capo al naufrago

l’onda s’avvolve e pesa,

l’onda su cui del misero,

alta pur dianzi e tesa,

scorrea la vista a scernere

prode remote invan;

tal su quell’alma il cumulo

delle memorie scese!

Oh quante volte ai posteri

narrar se stesso imprese,

e sull’eterne pagine

cadde la stanca man!

Oh quante volte, al tacito

morir d’un giorno inerte,

chinati i rai fulminei,

le braccia al sen conserte,

stette, e dei dì che furono

l’assalse il sovvenir!

E ripensò le mobili

tende, e i percossi valli,

e il lampo de’ manipoli,

e l’onda dei cavalli,

e il concitato imperio,

e il celere ubbidir.

Ahi! forse a tanto strazio

cadde lo spirto anelo,

e disperò: ma valida

venne una man dal cielo,

e in più spirabil aere

pietosa il trasportò;

e l’avviò, pei floridi

sentier della speranza,

ai campi eterni, al premio

che i desidéri avanza,

dov’è silenzio e tenebre

la gloria che passò.

Bella Immortal! Benefica

fede ai trionfi avvezza!

scrivi ancor questo, allegrati;

chè più superba altezza

al disonor del Golgota

giammai non si chinò.

Tu dalle stanche ceneri

sperdi ogni ria parola:

il Dio che atterra e suscita,

che affanna e che consola,

sulla deserta coltrice

accanto a lui posò.

Egli è stato. Come sta immobile, esalato l’ultimo respiro, il corpo senza memoria, privato di un’anima tanto grande, così sta (ora) la terra a quella notizia: colpita attonita, pensando alla morte di quell’uomo mandato dal destino; né sa quando un’orma di un piede di uomo verrà (nuovamente) a calpestare la sua polvere insanguinata. Il mio ingegno lo (Napoleone) vide nel momento del suo massimo splendore, sul trono imperiale, ma tacque. Allo stesso modo si astenne dal mescolare la sua voce al frastuono di mille altri voci, quando in un continuo avvicendamento, cadde, si risollevò, ricadde definitivamente; non contaminato da elogi servili o da vili oltraggi, si leva ora con commozione, all’improvvisa scomparsa di tanto splendore, e innalza alla sua tomba un canto che forse rimarrà immortale. Dalle Alpi all’Egitto, dalla Spagna alla Germania, l’azione veloce di quell’uomo risoluto seguiva subito la sua decisione, altrettanto rapida. Rapidità che si manifestò dalla Calabria alla Russia, dal Mediterraneo all’Atlantico. Fu vera gloria? Ai posteri la difficile decisione: noi chiniamo la fronte a Dio, che ha voluto imprimere in lui la sua più vasta capacità creatrice. La gioia tempestosa e trepidante di chi concepisce un grande progetto e l’ansia di un cuore indomito, che si piega ad obbedire agli altri solo per attuare la sua ambizione, finché non la realizza e ottiene un premio che all’inizio sembrava folle sperare. Egli sperimentò ogni cosa: la gloria, tanto più grande quanto più grande è il pericolo corso; la fuga e l’esaltazione della vittoria, la regalità e la tristezza dell’esilio: due volte sconfitto, due volte sul trono. Egli si nominò (apparve sulla scena della storia): due secoli in lotta tra loro guardarono a lui, sottomessi alla sua volontà, come aspettandosi il compiersi di un destino; egli impose il silenzio e si pose arbitro tra loro. Eppure scomparve; e racchiuse i giorni in una isola sperduta, (ancora) oggetto di un incredibile invidia e profonda pietà, inestinguibile odio e indomato amor. Come l’onda si abbatte e si richiude sul naufrago sommergendolo, la stessa onda su cui, poco prima, lo sguardo del misero si è allungato invano alla ricerca di terra così sull’anima di Napoleone piomba il cumulo delle memorie. Quante volte tentò di narrare le sua storia ai lettori futuri, tante volte rinunciò, lasciando cadere la stanca mano sulle innumerevoli pagine. Oh, quante volte, al tramonto di un giorno inattivo, abbassati gli occhi una volta fulminei, con le braccia conserte nel petto, ristette, e l’avvolse il ricordo dei giorni passati! E ricordò i mobili accampamenti, le trincee assalite, il galoppo dei cavalieri, lo slancio dei cavalli, il comando concitato ed il rapido ubbidire. Ah, forse a tanto dolore il suo animo non resse e disperò, ma provvidenzialmente venne una mano dal Cielo e pietosa lo trasportò in un’aria più pura (scevra dai tristi ricordi) e lo avviò attraverso i sentieri della speranza, verso la vita eterna del Paradiso, in cui ciascun uomo può trovare un premio che supera ogni umano desiderio e dove la gloria terrena non ha più alcun senso. Oh bella, immortale fede, abituata ai trionfi! Scrivi anche questo, rallegrati: dal momento che mai uomo più superbo si è chinato di fronte alla Croce di Cristo. Tu, fede, da queste ceneri stanche, allontana ogni malvagia parola: il Dio che abbatte i potenti e consola gli umili, che punisce e consola si è posato accanto a lui.

L’ode può, ideologicamente, richiamarsi al coro dell’atto IV dell’Adelchi, in quanto lo stessa moglie di Carlo, poi ripudiata, è dapprima sollevata fra le regine, poi ridimensionata tra le suore in cui si era rifugiata. Ma qui il concetto si ampia in una maggiore complessità storico/teologica; vediamone la struttura, suddividendola in quattro parti:

- (vv.1-24): il poeta non descrive l’imperatore, ma il modo in cui il mondo recepisce la notizia della sua morte ed il modo in cui lui, finora scevro da ogni apoteosi o denigrazione, sente giunto il momento di “parlare” di lui;

- (vv. 25-60): vengono rievocate le grandi imprese militari di Napoleone, le conquiste, il coraggio, la determinazione. Ma Manzoni, sospende il giudizio: egli è strumento provvidenziale nelle mani di Dio per il suo disegno;

- (vv. 61-90): l’esilio di Napoleone, l’impotenza e il riavvicinamento alla fede;

- (vv. 91-108): riflessione morale teologica in cui si celebra il potere della fede, della misericordia e dell’imperscrutabilità del volere di Dio.

L’intervento di Napoleone nella storia (vv. 49-54) porta la meditazione manzoniana sulla presenza di Dio nella storia. La vita dell’imperatore manifesta un disegno divino di cui bisogna accettare l’imperscrutabilità, ma non metterne in dubbio la finalità; essa si attua attraverso la provvidenza, che tende verso il trionfo di Cristo nella storia stessa (si veda l’esaltazione alla fede).

Napoleone si configura un po’ come l’Anticristo che ha avuto l’ardire di sostituirsi a lui; novello Adamo che dà il nome alle cose (termine scritturale Ei si nomò) paga l’ambizione e l’orgoglio che non ha saputo piegarsi all’unica potenza che è Dio. Per questo Napoleone non viene mai “nominato”: chi ha voluto prendersi il nome di Dio, non ha diritto ad un nome.

Il romanzo

“Fermo e Lucia”, tomo II, cap. X, f. 109, con postilla di Ermes Visconti

Non si può parlare di un romanzo manzoniano: tanta è la differenza tra la prima redazione elaborata tra il ’21/’23 e quella del ’27 (un ulteriore edizione del ’40 avrà solo una puntigliosa elaborazione linguistica) che i critici individuano quasi la composizione di due diverse opere una dal titolo Fermo e Lucia e l’altra I promessi sposi. La vicenda è nota:

La vicenda si svolge in Lombardia tra il 1628 e il 1630, al tempo della dominazione spagnola. Don Abbondio, curato di un paesino posto sulle rive del lago di Como, sta facendo la sua passeggiatina serale quando viene avvicinato da due “bravi” di Don Rodrigo, il signorotto del luogo, che gli intimano di non celebrare il matrimonio di Renzo Tramaglino con Lucia Mondella. Don Abbondio, che solo un’infinita prudenza ha tenuto finora lontano dagli innumerevoli pericoli di un secolo di privilegi e di prepotenze, si affretta, il giorno dopo, a mandar via Renzo, venuto a prendere gli ultimi accordi. Renzo, dopo aver interrogato la serva di Don Abbondio, Perpetua, riesce finalmente a sapere che Don Rodrigo ha proibito le nozze perché incapricciato di Lucia. Il giovane pensa bene di rivolgersi all’avvocato Azzeccagarbugli, che al nome del signorotto si tira precipitosamente indietro. Si tenta il matrimonio a sorpresa, ma Don Abbondio frustra il tentativo. Intanto i bravi, guidati dal Griso, sono andati a rapire la ragazza: non c’è più da indugiare, i poveri “promessi” devono lasciare il paese. Con l’aiuto di un buon frate, Cristoforo, Lucia e la madre Agnese si rifugiano in un monastero di Monza; Renzo si reca a Milano con una lettera per un confratello di Cristoforo. Al monastero di Monza si occupa delle due donne Gertrude, che, fatta monaca a forza, è legata da turpi vincoli a un nobilotto, Egidio; costui, con l’aiuto dell’Innominato – altro signore prepotente e rotto a tutti i delitti – fa rapire Lucia per Don Rodrigo. Ma già da tempo rimorsi e pentimenti agitano l’animo dell’Innominato: la vista di Lucia, così ingiustamente tormentata, e l’arrivo del buon cardinale Borromeo provocano la crisi. Invece di consegnare Lucia a Don Rodrigo, l’Innominato la libera. Insieme con la madre, la ragazza è affidata a donna Prassede, moglie del dotto don Ferrante. Intanto Renzo è arrivato a Milano in un momento assai poco felice; mentre il popolo tumultua per la carestia, Renzo, che in un’osteria ha bevuto un po’ troppo, comincia a farfugliare contro i prepotenti: preso per uno dei capintesta della rivolta viene arrestato da due sbirri. Viene però liberato a furor di popolo e può così lasciare Milano e si rifugia a Bergamo, da un cugino, Bortolo. La Lombardia è straziata dalla guerra: calano i lanzichenecchi, le popolazioni fuggono. A Milano scoppia la peste. Renzo torna in città, avendo saputo che Lucia è ospite di don Ferrante; ma la giovane ha preso il morbo e si trova al lazzaretto. Qui, finalmente, Renzo la incontra. Ma c’è un nuovo intoppo: Lucia, al castello dell’Innominato, aveva fatto voto di castità alla Vergine se fosse riuscita a scampare al pericolo. Fra Cristoforo, che al lazzaretto si prodiga a curare gli appestati, la scioglie dal voto. Lucia guarisce, la peste si placa, dopo aver mietuto innumerevoli vittime, tra cui Don Rodrigo e Fra Cristoforo. Dopo tante vicissitudini, i due “promessi” possono diventare finalmente marito e moglie.

La differenza non sta nella fabula, che conserva nelle due edizioni l’idea di fondo, ma il modo di svolgerla e di strutturazione del racconto.

Le differenze fondamentali riguardano:

- una maggiore trattazione della storia o di alcuni episodi (la situazione politica del ’600 in Lombardia, la storia della monaca di Monza e via discorrendo) che rendevano il racconto non unitario;

- la lingua non rispondeva a quelle esigenze “classiche” di uniformità tali da rendere il dettato estremamente armonico, ma era pieno di lombardismi e francesismi (per alcuni critici, tuttavia, ciò lo rendeva maggiormente espressionistico)

Gli antecedenti letterari manzoniani sono certamente il genere romanzo nato in Inghilterra alla fine del ’700: ma se esso era nato come forma di un’epopea borghese (secondo la definizione hegeliana), in Italia, mancando una classe borghese numerosa e progressista, non poteva essere che il romanzo storico, il cui antecedente più immediato è certamente l’Ivanhoe di Walter Scott (da cui, come già detto, prende l’idea di presentare un medioevo meno di maniera dello scrittore inglese). Ma si erge su tale genere descrivendo per la prima volta la storia di “genti meccaniche” come mai era successo, nel genere romanzo di stile tragico (presenti invece in quello comico).

L’edizione cui facciamo riferimento è quella definitiva del ’40, che come già detto, risulterà armonicamente costruito, facendo alternare alla storia, macrosequenze che nell’edizione del Fermo e Lucia inficiavano la linearità dell’opera. Questa, già nel ’27 è così strutturata:

- Capitoli I – VIII: Storia di Renzo e Lucia

- Capitoli IX – X: prima macrosequenza: Gertrude

- Capitoli XI – XVII: Carestia e storia di Renzo

- Capitoli XVIII – XIX: Raccordo: Incontro fra il Conte zio e Padre provinciale

- Capitoli XX – XXI: seconda macrosequenza: Innominato

- Capitoli XII – XXX: Storia di Lucia

- Capitolo XXXI – XXXII: terza macrosequenza: la peste

- Capotolo XXXIII – XXXVIII: Reincontro e fine della storia

infatti, come vediamo schematicamente possiamo vedere come i quattro nuclei narrativi principali vengano interrotti da episodi dal massimo di due capitoli e mezzo, tanto da non far perdere contatto con la storia principale: anch’essa è distribuita secondo uno schema ben preciso: infatti alle storie dei due promessi insieme nel primo blocco, corrispondono il secondo e il terzo, rispettivamente Renzo il primo e Lucia il secondo, per poi ritrovarsi nell’ultimo blocco.

Il romanzo inizia con un’importantissima introduzione:

INTRODUZIONE