RETROMANIA - Sentireascoltare

RETROMANIA - Sentireascoltare

RETROMANIA - Sentireascoltare

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

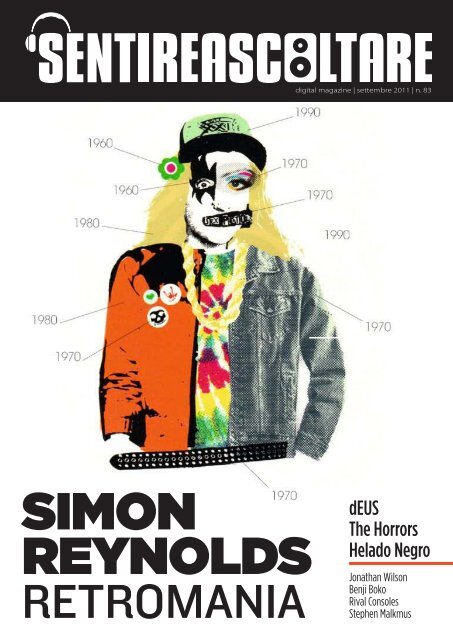

Simon<br />

reynoldS<br />

<strong>RETROMANIA</strong><br />

digital magazine | settembre 2011 | n. 83<br />

dEUS<br />

The Horrors<br />

Helado Negro<br />

Jonathan Wilson<br />

Benji Boko<br />

Rival Consoles<br />

Stephen Malkmus

sentireascoltare.com<br />

p. 4<br />

p. 10<br />

p. 26<br />

Direttore: Edoardo Bridda<br />

Recensioni p. 60<br />

VHS grindhouse » 120<br />

Gimme some inches » 122<br />

Re-Boot » 124<br />

Direttore responsabile: Antonello Comunale<br />

Ufficio stampa: Teresa Greco, Alberto Lepri<br />

coorDinamento: Gaspare Caliri<br />

progetto grafico e impaginazione: Nicolas Campagnari<br />

reDazione: Alberto Lepri, Andrea Simonetto, Antonello Comunale, Edoardo Bridda, Gabriele<br />

Marino, Gaspare Caliri, Nicolas Campagnari, Stefano Pifferi, Stefano Solventi, Teresa Greco,<br />

staff: Stefano Gaz, Stefano Solventi, Stefano Pifferi, Giancarlo Turra, Gaspare Caliri, Marco<br />

Canepari, Teresa Greco, Fabrizio Zampighi, Nino Ciglio, Fabrizio Gelmini, Marco Braggion,<br />

Federico Pevere, Andrea Napoli, Mauro Crocenzi, Diego Ballani, Gabriele Marino<br />

copertina: retromania<br />

Turn On<br />

Lucrecia Dalt, Washed Out, Apparat<br />

Tune-In<br />

Jonathan Wilson, Benji Boko, Rival Consoles, Stephen Malkmus<br />

Drop Out<br />

dEUS<br />

The Horrors<br />

Retromania Simon Reynolds<br />

Helado Negro<br />

gUiDa spiritUale: Adriano Trauber (1966-2004)<br />

settembre N.83<br />

ReviewMirror » 126<br />

Campi magnetici » 134<br />

Classic album » 135<br />

SentireAscoltare online music magazine<br />

Registrazione Trib.BO N° 7590 del 28/10/05<br />

Editore: Edoardo Bridda<br />

Direttore responsabile: Antonello Comunale<br />

Provider NGI S.p.A.<br />

Copyright © 2009 Edoardo Bridda.<br />

Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale,<br />

in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto e con qualsiasi mezzo,<br />

è proibita senza autorizzazione scritta di SentireAscoltare

Lucrecia Dalt<br />

—Compendio di musica<br />

flessibile—<br />

Colombiana ma di stanza a Barcellona,<br />

con all’attivo collaborazioni importanti<br />

con F.S.Blumm e James Pants: genesi di<br />

Lucrecia Dalt<br />

Turn-On.<br />

Con le sue riletture di brani di Iggy Pop, Simon & Garfunkel,<br />

Burt Bacharach e Osvaldo Farres, Cuatro Covers – in<br />

spazio recensioni – è solo l’ultimo tassello del percorso<br />

musicale multiforme di Lucrecia Dalt. Una biografia,<br />

la sua, che ingloba i classici, si perde in un’adolescenza<br />

trip-hop per poi uscirsene con una formula autarchica e<br />

minimale, sussurrata e imprevedibile, in bilico tra post,<br />

ambient, kraut, elettronica. E’ il cambiamento la struttura<br />

portante del suono: pochi tratti ma fondanti, fuori dai<br />

facili punti di riferimento e dentro un equilibrio coerente<br />

e minimale, mutevole ma al tempo stesso credibile.<br />

Coordinate stilistiche che si mescolano a geografie<br />

già di per sé peculiari, lei colombiana di Medellín trasferitasi<br />

armi e bagagli a Barcellona. Con un’infanzia trascorsa<br />

in una famiglia che con la musica ha sempre trafficato:<br />

«Mio nonno quand’era piccolo suonava la batteria e poi<br />

è diventato anche un’ottimo musicista di maracas; mia<br />

nonna suonava la chitarra; mio zio da ragazzino costruì<br />

un sistema artigianale per il karaoke per cantare le canzoni<br />

di Nino Bravo. In casa si ascoltavano Beatles, Jimi Hendrix,<br />

Doors, Pink Floyd, Bob Dylan, Velvet Undergrond. Tutti artisti<br />

che rinconduco a momenti diversi della mia vita». La<br />

semina è feconda ma il raccolto genera frutti insospettabili.<br />

Se è vero che a metà anni Novanta una cassettina<br />

clandestina dei Portishead rivela alla Dalt – al secolo<br />

María Lucrecia Pérez López - un mondo ai confini con<br />

l’elettronica, il beat sintetico, le macchine, di cui prima<br />

non si aveva nemmeno percezione. Il passaggio successivo<br />

è un praticantato compito tra vinili e giradischi, per<br />

poi approdare al looping via laptop e alla musica suonata<br />

animati da una spinta creativa «introspettiva, solitaria,<br />

ma al tempo stesso eccitante».<br />

Gli esordi discografici differiscono e non poco dalla<br />

Dalt contemporanea. Acerca (Series, 2005) mostra una<br />

musicista più interessata alla programmazione che al ricorso<br />

a una strumentazione tradizionale. Dieci brani che<br />

citano la lezione di certa indietronica tedesca versante<br />

Notwist (con qualche vaga cadenza dubstep/ambient),<br />

presagiscono quel perfezionismo formale che diverrà un<br />

tratto distintivo ma ancora non sorprendono per originalità<br />

e carattere. Preferendo un rassicurante tappeto sintetico<br />

alle geometrie instabili e difficilmente circoscrivibili<br />

che verranno di lì a poco. Anche il passo successivo Like<br />

Being Home (Series, 2007) sa di terreno di prova, un EP<br />

dall’anima folktronica nobilitato da un approccio pop fin<br />

troppo lineare, capace tuttavia di mostrare anche qualche<br />

segno di un cambiamento in atto, di un’ elasticità<br />

potenzialmente avventurosa.<br />

L’album che sancisce la maturità artistica arriva due<br />

anni dopo e si chiama Congost (Pruna Recordings, 2009):<br />

«Ho fatto tutto con un laptop e tre microfoni, mettendo<br />

insieme il suono di chitarra, basso, voci, tamburello, violoncello,<br />

tromba, xilofono, strumenti di legno, giare, bottiglie,<br />

spugne, borse di plastica, percussioni improvvisate, registrazioni<br />

ambientali e samples di batteria. E’ il mio disco<br />

più personale e consapevole. Ho scritto le melodie e ho registrato<br />

e mixato tutto il materiale, ad eccezione di alcuni<br />

interventi strumentali di amici». Voce sospesa in un limbo,<br />

brani spruzzati di psichedelia (Ceniza), ambient (Zig Zag)<br />

e claustofobie assortite kraut-wave (Too Much Light), ma<br />

soprattutto un sentire che preferisce astrarre, lavorare<br />

sul mood, piuttosto che cedere alle strutture organizzate<br />

troppo ripetitive o alla forma canzone tradizionale:<br />

«Quello che passa è quello che mi sembra giusto e coerente<br />

sul momento. Col suono cerco di non rinchiudermi in una<br />

zona troppo “confortevole”. Trascorro molto tempo cercando<br />

nuove combinazioni di effetti per riuscire ad ottenere<br />

elementi inediti dalla stessa sorgente».<br />

Tutto scorre e tutto si modifica. Al punto che lo split<br />

Pasillo uscito l’anno scorso in condivisione con i Radioaisle<br />

sembra ridefinire ancora una volta le direttive stilistiche.<br />

Scegliendo una secchezza minimale, certe chitarre<br />

scarnificate su bassi inquietanti, un’elettronica sempre<br />

più trasparente e complementare. Un fil rouge ripreso<br />

dal Cuatro Covers citato in apertura che mostra una personalità<br />

autonoma e votata alla contemporaneità, nella<br />

consapevolezza di ciò che le accade attorno: «Mi sento<br />

particolarmente vicina a una certa scena di Los Angeles<br />

perchè ho collaborato col Dublab e ammiro musicisti come<br />

Nite Jewel, Julia Holter, Dam-Funk, Daedalus. Apprezzo anche<br />

Luke Sutherland, James Pants, Daisuke Tanabe, Gudrun<br />

Gut, Felix Kubin, Beak>, Momus, Hauschka».<br />

Fabrizio zampighi<br />

4 5

Washed Out<br />

—Melanconia e<br />

ambivalenza—<br />

Abbiamo sentito al telefono Ernest<br />

Greene in occasione dell’uscita del<br />

suo primo album lungo. Fotografia<br />

sul fenomeno Washed Out: dai fasti<br />

dreamwave del 2009 all’adult glo<br />

odierna...<br />

Turn-On.<br />

Ernest Weatherly Greene è sicuramente un ragazzo stereotipico<br />

per la generazione dei nati negli Eighties. Ha un<br />

accento riconducibile a quello del suo Stato, la Georgia.<br />

Possiede quella tipica cortesia americana, gentile e allo<br />

stesso tempo un po’ freddina e, tra i suoi coetanei, ha fatto<br />

le scelte più comuni dell’americano integrato: si è sposato<br />

prima dei trenta, ha cambiato un paio di città e case,<br />

ha passato svariate serate davanti a Prison Break e Lost.<br />

Come musicista, la casistica è ancor più normalizzata:<br />

un passato remoto in una indie-rock band nei Novanta<br />

e la realizzazione, da solo, in cameretta, nei Duemila con<br />

i fidi Reason e Cubase nel desktop. Se proprio vogliamo<br />

chiudere il quadro: a 12 o 13 anni gli troviamo in casa<br />

ascolti grunge e ovviamente i Nirvana, con i quali Ernest<br />

ha iniziato le prime strimpellate alla chitarra.<br />

Anche l’atteggiamento casual che lo contraddistingue,<br />

dalle prime interviste alla nostra chiacchierata telefonica,<br />

è probabilmente rimasto lo stesso, così come lo spirito<br />

un po’ ondivago da provincia americana dal quale Washed<br />

Out trae ispirazione e strategie di fuga, idealmente,<br />

in Europa.<br />

Su Skype gli raccontiamo la storia del glo-fi imparata e<br />

poi scritta svariate volte in altrettanti articoli e recensioni.<br />

L’avrà sentita centinaia di volte ma è doveroso verificare<br />

in prima persona cosa ha da dirci in proposito. Gli<br />

spieghiamo che per la stampa europea - e per l’internet<br />

italico - la cosiddetta scena, anche nota come chillwave,<br />

è stato uno di quei grandi momenti onanistico-giornalistici<br />

dove ci si è potuti sbizzarrire unendo alberi genealogici,<br />

sonorità e una precisa sociologia: il tuffo catartico<br />

dei nati negli 80s verso l’epoca dei propri genitori attraverso<br />

la lente seppia del ricordo estivo.<br />

Il ragazzo risponde pragmatico: la stampa mi ha permesso<br />

di farmi conoscere a livello internazionale, e suonare dal<br />

vivo, quando giusto qualche mese prima ero a casa disoccupato<br />

dai miei genitori attaccato a My Space. Le devo molto<br />

e sono stato onorato di finire negli stessi articoli di Toro<br />

Y Moi, Neon Indian e Memory Tapes. Quello che hanno<br />

scritto sulla scena è vero, ma non dimentichiamoci che gli<br />

Eighties sono stati considerati da noi stessi spazzatura per<br />

lungo tempo, soltanto in un secondo momento, quando<br />

qualcuno ha cambiato idea ed ha finito per influenzare gli<br />

altri, le cose hanno preso una direzione diversa...<br />

Greene non nasce musicalmente da stereotipi pruriti<br />

kitsch, le prime mosse pre-discografiche e precedenti<br />

alle pubblicazioni su Mexican Summer, erano un misto<br />

tra l’ambient e certo Hip-Hop, tra software craccato e<br />

overdubbing di chitarra, piano e la sua voce davanti al<br />

mix. All’epoca, il georgiano ascoltava il catalogo Stones<br />

Throw, tante non precisate produzioni psichedeliche e,<br />

in particolare, Koushik con il quale sentiva un’affinità<br />

diretta. Chiaramente non è tutto qui e c’è tanto altro: in<br />

svariate interviste emerge un po’ di tutto, da Grouper<br />

a (chiaramente) Panda Bear (Animal Collective), e in<br />

pratica, tutto il Pitchfork output.<br />

Con Washed Out, Ernest è stato più volte tentato di<br />

prendere direzioni sperimentali ma alla fine a prevalere<br />

è stato un minimalismo di impronta dance. Il progetto<br />

Washed Out è senz’altro legato alla musica da ballo, o<br />

meglio ne ingloba alcune sonorità come la balearica,<br />

la trance, certi ricordi Rave e l’House. Nell’album lungo<br />

Within And Without troviamo alcune canzoni come<br />

Eyes Be Closed o Echoes che sono chiaramente orientate<br />

in questo senso, mentre nel resto del disco prevale una<br />

vena ambient pop dai rimandi meno direttamente legati<br />

agli 80s. L’ho chiamata adult glo nella recensione e a lui<br />

la definizione piace: la sua, mi racconta, è stata una transizione<br />

fatta di prove ed errori che si è configurata sempre<br />

di più nel formato canzone e di conseguenza nel delineare<br />

una strategia personale - per sottrazione aggiungerei -<br />

incentrata sul canto.<br />

Ernest è ossessionato dal personal style da sempre, aggiunge<br />

che quest’album è semplicemente una collezione<br />

di tracce scritte in diversi momenti ma averle pensate<br />

durante una lunga tournée davanti a così tanti pubblici<br />

differenti lo ha aiutato a sintetizzare maggiormente l’idea<br />

sonica originaria. Differentemente dagli esordi, dove le<br />

produzioni erano, ai suoi occhi, o troppo psych o troppo<br />

dance, l’album risulta decisamente coeso e, trovata la<br />

quadratura, si sono aggiunti i richiami di fino: il pop primi<br />

Novanta, ci racconta, ma soprattutto quegli smalti di<br />

melanconia/ambivalenza che ha sempre visto nei Mazzy<br />

Star e amato, in generale, nell’ascolto musicale.<br />

Del resto, allo stesso modo dei progetti Memory Tapes<br />

o Toro Y Moi dell’amico Chazwick Bundick, anche per<br />

Greene, il 2011, è stato l’anno dell’emancipazione da una<br />

scena chill che nel giro di due anni si è inesorabilmente<br />

disinnescata. Per distinguere maggiormente il proprio<br />

lavoro, il ragazzo ha inoltre scelto, per la prima volta, di<br />

dosarlo tra casa e studio di registrazione avvalendosi<br />

anche dell’aiuto di un produttore come Ben Allen, un<br />

georgiano come lui che nel passato ha lavorato con calibri<br />

grossi come Animal Collective e Deerhunter.<br />

Ben è amico di Ernest da molti anni oramai e il 25%<br />

del lavoro è stata una collaborazione serrata tra me e lui<br />

nel suo studio di Atlanta, ci ammette, precisando che<br />

sono stati 12 giorni per 12 ore filate al giorno. Ben aveva<br />

un’agenda folle di impegni ma con il senno di poi essermi<br />

costretto a lavorare con il tempo che stringeva mi ha reso<br />

più concentrato e ha soltanto fatto bene al lavoro finale. Di<br />

Ben ho apprezzato soprattutto il trattamento sulle percussioni<br />

che hanno conferito all’album molta dinamica e profondità<br />

ma anche la qualità dell’incisione delle parti vocali<br />

(registrate sempre in studio).<br />

Greene è rimasto lo stesso ragazzo dai riferimenti squisitamente<br />

europei: dal mainstream pop di fine Ottanta<br />

britannico all’Ibiza di inizio ‘90, ma il lavoro di sintesi e<br />

l’esperienza lo hanno maturato. Dal vivo, per esempio,<br />

dopo l’abbandono dei laptop set per voce e mac nel<br />

2009, e l’esperienza con la band Small Black l’anno successivo,<br />

Greene è pronto per fare il live che ha sempre<br />

voluto: una indie band di cinque elementi con voce, doppia<br />

tastiera, basso e batteria con la quale suonare il disco<br />

in modo differente. Questa volta, ci afferma, funzionerà<br />

davvero. La formazione precedente era concentrata sul proprio<br />

di progetto. Avevamo provato troppo poco e i risultati<br />

non erano stati eclatanti. Ora le cose sono diverse, il suono<br />

è più compatto e rifinito.<br />

Sul tubo ci sono già alcuni assaggi dove si vede e<br />

s’ascolta un gruppo piuttosto affiatato pur con qualche<br />

dubbio sulle resa canora dello stesso Greene. Del resto,<br />

non è difficile immaginare Washed Out come un progetto<br />

da cameretta (a pensare alle canzoni) e studio (a<br />

registrarle). Abbiamo sempre affermato che il ragazzo<br />

ambient della Georgia ha più l’anima del producer che<br />

non quella del musicista. Lui, di converso, ci racconta<br />

d’essere cresciuto come live musician. Ha più di un anno<br />

e mezzo d’esperienza in formazione dal vivo, ci dice; e tra<br />

poco lo scopriremo dato che lo avermo da noi nelle tre<br />

date del tour italiano, mentre questo inverno, per chi<br />

potrà, sarà all’ATP Nightmare Before Christmas Festival.<br />

Lo hanno chiamato direttamente i Battles, co-curatori<br />

dell’evento assieme a Les Savy Fav e Caribou, artista con<br />

il quale è stato recentemente paragonato (non a torto.<br />

Ascoltate You and I per esempio).<br />

Nel frattempo, a proposito di produzioni, c’è già un remix<br />

project attivato: Grimes ha inciso una sua versione di<br />

Eyes Be Closed, Steve Moore (Loverock) ne ha fatto una<br />

versione più 80s e Miami Vice, Sposhrock una spacey<br />

con l’aggiunta di un vocoder e Star Slinger, un’ultima<br />

dal tiro più hip hop. Niente male per un ordinario ragazzo<br />

della provincia americana.<br />

Edoardo bridda<br />

6 7

Apparat<br />

—Meet The Band—<br />

Apparat si svela e ci racconta<br />

interessanti dettagli sul nuovo album<br />

previsto per settembre, le prossime<br />

collaborazioni, la band e il live set...<br />

Turn-On.<br />

Apparat non è uno che ha bisogno di presentazioni, ma<br />

piuttosto uno che costringe continuamente a fare il punto<br />

della situazione. Dalla ambient-techno warpiana del<br />

periodo in Shitkatapult alla dancey-IDM di Orchestra Of<br />

Bubbles con lady Ellen Allien, dalle mosse indietroniche<br />

di Walls allo slowbeat di Moderat, lo stile di Sascha Ring<br />

è in continua evoluzione, e ormai è difficile da definire<br />

in maniera univoca.<br />

Abbiamo approfittato della sua presenza al Meet In Town<br />

2011 di Roma per meglio comprendere il suo coinvolgimento<br />

nel progetto Apparat Band, che dal 2007 ad oggi<br />

è sempre più consolidato, e per spillargli qualche segreto<br />

circa il prossimo album, partendo dalle anticipazioni che<br />

vi avevamo già dato: si chiamerà The Devil’s Walk, uscirà<br />

il 25 settembre per la Mute e in base ai due singoli già<br />

rilasciati (la minimalista e yorkiana Ash/Black Veil e una<br />

Black Water dai sapori dream e glo-fi), sembrerebbe voler<br />

mostrare il lato più cantautoriale e ‘dreamy’ dell’artista<br />

berlinese.<br />

Gli stimoli delle frequenti collaborazioni artistiche,<br />

il rapporto con l’elettronica e l’evoluzione del proprio<br />

sound: questi alcuni degli interessanti argomenti emersi<br />

durante la chiacchierata, insieme a un paio di indiscrezioni<br />

a voce bassa ed alcune riflessioni su cosa comporti<br />

non essere più un adolescente. Apparat si mette a nudo:<br />

ecco le sue confessioni.<br />

Dopo oltre dieci anni di musica ed evoluzioni, è piuttosto<br />

complicato definire te ed il tuo stile. Come ti<br />

presenti oggi?<br />

Non mi piace star fermo. Ho sempre bisogno di nuove<br />

sfide, è per questo che provo continuamente nuove<br />

cose. Dopo tutti questi anni la mia musica ha un sound<br />

più organico: uso ancora i sintetizzatori, ma li tratto in<br />

un modo differente. Uso molto le registrazioni coi microfoni,<br />

mischiandole col suono. Suppongo abbia voluto<br />

smetterla con le manopole e i display per un po’.<br />

Sembra che ti piaccia particolarmente collaborare<br />

con altri artisti. Facciamo finta che nessuno leggerà<br />

le tue risposte e dicci: qual’è stata la collaborazione<br />

più interessante/eccitante/importante per te?<br />

Sono state tutte esperienze differenti. Lavorare coi<br />

Modeselektor è stato sorprendentemente formativo.<br />

Nessun grosso diverbio, solo lunghe chiacchierate sui<br />

piatti e su piccole cose. Ogni cosa ha preso il tempo necessario.<br />

Quando ho lavorato con Ellen Allien eravamo<br />

molto più veloci, ma abbiamo litigato un sacco. A un<br />

certo punto qualcuno prevaleva sull’altro e facevamo<br />

in quel modo. Non era un sistema democratico come<br />

in Moderat. Più dittatoriale, col dittatore che cambiava<br />

continuamente (ride).<br />

Per il mio ultimo album sono stato aiutato da gente<br />

molto cool: Josh dei Telefon Tel Aviv e Nackt dei Warren<br />

Suicide. E una volta imparato a far tesoro delle idee degli<br />

altri, proprio non ho più voglia di lavorare da solo.<br />

Raccontaci del live set che stai preparando al Meet<br />

In Town, e delle differenze che ci saranno rispetto al<br />

tuo prossimo album in studio. Ti abbiamo visto live<br />

un paio di anni fa con un suono dreamy-tech, vero?<br />

È ancora così? Chi sono i componenti della Apparat<br />

Band, e da dove vengono?<br />

Beh, è la prima volta nella mia vita che suono con una<br />

band fatta interamente da persone e senza l’aiuto di<br />

computer. O almeno, non computer che facciano musica:<br />

ne abbiamo due sul palco, ma sono amplificatori<br />

per le chitarre e loopstation. Tutto viene suonato live, e<br />

suona davvero umano ed organico. Non è molto elettronico.<br />

E nemmeno l’album lo sarà. Potrei dire che in<br />

questo periodo i suoni elettronici sono solo una piccola<br />

parte della mia musica. Un ulteriore strumento.<br />

Che musica ascolti oggi, e quali sono stati i tuoi primi<br />

ascolti quando eri ragazzo?<br />

Ascolto soprattutto musica drone e d’atmosfera. Gli ultimi<br />

dischi che ho comprato sono stati Tim Hecker e Max<br />

Richter. Quand’ero adolescente ho iniziato con techno<br />

piuttosto rude, poi mi sono spostato verso gli Autechre<br />

e roba più astratta. È come se la musica che ascolto diventasse<br />

sempre più dolce e calma ogni anno che passa.<br />

Cos’è arrivato per primo, l’amore per il groove, la melodia<br />

o il ritmo?<br />

L’amore per il groove, decisamente. Quand’ero piccolo<br />

ero un batterista, ma è qualcosa che cambia continuamente<br />

e i ritmi nella mia musica vanno scomparendo<br />

sempre di più. Forse a un certo punto cambierò di nuovo<br />

idea, ma in questo momento proprio non credo che la<br />

bella musica abbia bisogno di un appropriato “ritmo”.<br />

Qual’è la tua concezione della musica dance? È più<br />

una “dance cerebrale” o una dance fisica/ritmica?<br />

Qual’è la componente più importante, e perché?<br />

Per me la dance deve essere grezza, fisica e sorprendente<br />

in ogni momento. È una cosa che non accade spesso - è<br />

per questo che preferisco stare a casa.<br />

Com’è cambiato il tuo rapporto con Berlino in questi<br />

anni?<br />

Prima uscivo spesso, ma era come se avessi un deja-vu<br />

ogni volta che andassi in un club. Come se lo avessi già<br />

fatto. Probabilmente sto solo diventando vecchio. In<br />

questi giorni preferisco godermi la campagna delle periferie<br />

di Berlino, piuttosto che i suoi clubs.<br />

Nuove collaborazione per il futuro?<br />

Penso di voler soffermarmi sulla mia band. Suona davvero<br />

come una grande idea fare un band album. Mi sono<br />

sottoposto al lavoro in studio così tanto in passato, giusto<br />

per provare delle cose, e qualche volta è venuto fuori<br />

qualcosa di buono. Ma era più un prova-e-riprova. Non<br />

credo che possa continuare a lavorare così. Preferisco<br />

scrivere canzoni alla vecchia maniera, e poi lavorarci con<br />

la band invece che buttarmi subito sui computer.<br />

E ovviamente farò un nuovo album Moderat un giorno.<br />

E un altro con Ellen!<br />

Carlo aFFatigato<br />

8 9

Tune-In.<br />

Jonathan Wilson<br />

Testo: Giancarlo Turra<br />

From Us To YoU<br />

Difficile affermare con esattezza da dove parta l’onda<br />

che, in questo inizio di nuovo decennio, sta consegnando<br />

dischi di ambito “cantautorale” di portata non<br />

indifferente. In attesa di ulteriori sviluppi, diremmo<br />

che la corrente è sempre stata lì: viva, pulsante e suo<br />

malgrado carsica, siccome gli anni zero hanno visto i<br />

riflettori puntarsi impazziti da altre parti. Adesso, dopo<br />

le baruffe su quanto di rilevante e imperdibile ci siamo<br />

lasciati alle spalle, è forse giunto il tempo di accantonare<br />

freakerie, silicio e contaminazioni totali per recuperare<br />

una dimensione intima e confessionale. Diversa da<br />

quel gioco un po’ disincantato e un po’ divertito di moderni<br />

songwriters come Will Oldham e Bill Callahan,<br />

alle prese con giochi di identità e paraventi. Adesso,<br />

l’ambizione è mettersi in mostra di nuovo. Di lasciare<br />

le ferite al sole e al sale del pubblico affinché guariscano.<br />

Oppure, che almeno se ne ricavi materia di canzoni<br />

che rimangano. Date un’ascolto in giro e respirate la’ria<br />

fresca però antica di Bon Iver, Josh T. Pearson e Laura<br />

Marling. Ognuno inevitabilmente riconducibile a qualche<br />

altro troubadour precedente che viene tuttavia trasceso,<br />

mescolato con anime affini. E’ musica popolare,<br />

pertanto un problema come l’originalità non ha senso.<br />

Conta aggiungere qualcosa al canone affinché perduri,<br />

come sosteneva il padre del revival folk britannico, Cecil<br />

Sharp, un secolo fa.<br />

—Lo spirito del canyon—<br />

Un nuovo talento è nella Città degli Angeli, a stendere ponti tra passato e futuro.<br />

Volevate un nuovo M Ward? Il suo nome è Jonathan Wilson...<br />

CoUnTrY roads...<br />

In questo quadro policromo ha fatto la comparsa Jonathan<br />

Wilson, classe 1974 dalla Nord Carolina. In trasferta<br />

- come tanti sudisti prima di lui: Gram Parsons, Leon<br />

Russell e Tom Petty tra i tanti - in California; soprattutto<br />

intestatario di un lp, Gentle Spirit, che profuma di classico<br />

istantaneo. Punto di arrivo di una passione d’altri<br />

tempi, tanto è autentico e presente in ogni gesto, ogni<br />

decisione, ogni parola di questo trentasettene. Le ragioni<br />

stanno, probabilmente, nella fatica fatta per arrivare a<br />

questo esordio e in un’origine tipicamente americana:<br />

”Sono nato a Spindale, North Carolina. Mio nonno era un<br />

predicatore battista, per cui ero costantemente dentro<br />

quella “vibrazione” spirituale. Mio padre suonava in un<br />

complesso e ricordo che quando un membro della band<br />

non si presentava, prendevo il suo posto passando da uno<br />

strumento all’altro. Era un gesto naturale”.<br />

E, inoltre, in una gavetta lunga e tortuosa, scandita<br />

nel ’95 dai Muscadine, fondati con l’amico Benji Hughes<br />

e smarritisi dentro un esordio edito tre anni più tardi<br />

dalla Sire. Dopo la fine del sodailzio, Wilson vagava on<br />

the road tra California (nella comunità hippie di Topanga,<br />

poi spazzata via), Georgia e New York per stabilirsi infine<br />

nel Laurel Canyon. Ancora e sempre “golden state”, ma<br />

in un’alveo celebre per aver visto nascere e svilupparsi<br />

tra ’68 e ’74 la celeberrima e florida scena capeggiata da<br />

Joni Mitchell e C.S.N.&Y.; mano a mano più fortuna-<br />

10 11

ta epperò sempre meno brillante artisticamente, fino a<br />

sconfinare nel molle autocompiacimento di James Taylor<br />

e Carly Simon.<br />

...awaY From Home<br />

Con Rick Rubin vicino di casa, Wilson inizia con l’amico<br />

Chris Robinson dei Black Crowes - southern man come<br />

lui: questione di sangue - ad animare le serate con jam<br />

in cui si confrontano musicisti di diverse generazioni.<br />

L’elenco è impressionante: Johnathan Rice, Vetiver,<br />

membri di Wilco e Jayhawks, il tastierista di Tom Petty<br />

& The Heartbreakers Benmont Tench, Elliot Easton dei<br />

Cars, gente che aveva incrociato gli strumenti con Steve<br />

Miller, Van Morrison e Neil Young.<br />

Il soffio vitale, divertimento a parte, è diverso dai “bei<br />

tempi andati”: c’è uno scambio di conoscenze tra giovani<br />

e anziani in cui Rilo Kiley siede a fianco dell’ex Grateful<br />

Dead Phil Lesh e un filo connettivo viene intessuto. Si<br />

traffica con cover e brani improvvisati, invece di suonare<br />

ognuno le proprie cose agli altri. E’ un ritorno al “noi”<br />

dopo il “me” dei seventies, ma col senno di poi. Così che<br />

la storia e il retaggio proseguono e si arricchiscono senza<br />

che il passato venga perduto o schiacci la prospettiva<br />

dentro una cartolina. Semmai, esso funge da solida base.<br />

“Mi sono trasferito nel Laurel Canyon senza aspettarmi di<br />

trovare una qualche cultura rock anni ’60 che avevo idealizzato.<br />

Sapevo quale leggenda lo circondasse ma non ne<br />

afferrai porfondità ed essenza che dopo un po’. Ha senso<br />

che sia stata una sorta di mecca per i muscisti perché quello<br />

spirito perdura: la musica ha un suono diverso, emana un<br />

timbro naturale. E’ un luogo speciale, dunque non mi soprende<br />

che tanti dei miei artisti preferiti abbiano risieduto<br />

qui. Per vent’anni, mio padre teneva delle jam il mercoledì<br />

sera con gli amici; quando arrivai a Los Angeles, cercai lo<br />

stesso tipo di situazione, ma poiché non esisteva, ce la creammo<br />

da soli!” Se vi pare ancora un patetico revival da<br />

figli dei fiori…<br />

slow TUrning<br />

Questa è, comunque, l’incubatrice che tramuta Jonathan<br />

in session man e produttore assai richiesto. Versatile,<br />

anche, considerando come appaia - tanto per citarne<br />

qualcuno - in Vagabonds di Gary Louris e Momofuku di<br />

Elvis Costello, a fianco di J. Tillman ed Erykah Badu.<br />

Nel frattempo, mette mano a un’opera solista in cui fa<br />

tutto da solo intitolata Frankie Ray, la cui (non) publicazione<br />

diverrà un calvario: “Firmai un contratto con la Koch,<br />

il che all’poca pareva la cosa giusta da fare. Poi saltò fuori<br />

che, come tavolta succede, non facevano che positicipare<br />

l’uscita. La cosa peggiore per un’artista è che le sue cose<br />

non vedano la luce al momento giusto; oppure che non<br />

siano più rappresentative nel momento in cui sono pubblicate.<br />

Alla fine, dopo un anno e mezzo, mi rifiutai di immetterlo<br />

sul mercato e adesso Frankie Ray - nonostante copie<br />

‘fisiche’ circolino complete di artwork - si trova su I-Ttunes”.<br />

Wilson affronta lo smacco impegnandosi ancor più a<br />

fondo nella produzione e, quando lo sfrattano dalla casa<br />

di Laurel Canyon per troppo rumore, allestisce uno studio<br />

di registrazione - ovviamente dotato di apparecchiature<br />

analogiche - a Echo Park. Siamo al 2009, e il ragazzo<br />

seguita ad abbeverarsi alla fonte della migliore musica<br />

d’oltreoceano, incamera influenze preparandosi a dire la<br />

sua. Ultimo imprimatur ufficiale lo scorso aprile, quando<br />

si esibisce da David Letterman con Robbie Robertson.<br />

HappY Trails<br />

Il risultato di tanta pazienza e tribolare è un folk traslucido<br />

e opalescente d’acido che ottunde i sensi, aggrovigliandosi<br />

sinuoso e pigro alle pieghe della mente e<br />

attraversando in orizzontale anni Sessanta e Settanta.<br />

Necessita di frequentazione ripetuta, Gentle Spirit, meglio<br />

se tramite un vinile che fantastichi doppio ponte steso<br />

tra Neil Young che incide On The Beach senza fantasmi<br />

attorno e David Crosby che conserva il senno dopo If I<br />

Could Only Remember My Name. Ancora: la sfoglia torpida<br />

dei Pink Floyd sotto il sole di Ibiza attorno ai flash di<br />

Spirit e Quicksilver Messenger Service.<br />

The Way I Feel (esaltante viluppo di elettriche, organo<br />

e archi), Can We Really Party Today? (meditazione in<br />

punta di corde) Waters Down (blues narcolettico e dolce<br />

con stridori all’orizzonte) indicano la cura di chi ha sin<br />

qui intepretato i desideri altrui e adesso corona i propri,<br />

in un presente che maneggia lo scintillare di Gentle<br />

Spirit, Natural Raphsody e Railroad Boy. Emergono la sapienza<br />

degli arrangiamenti e una penna che trae forza<br />

dalle dilatazioni della jam, consegnando composizioni<br />

lunghe e oniriche cosparse di rumori, di sottili straniamenti<br />

che parlano una lingua personale. “Per quanto mi<br />

riguarda, la scrittura di canzoni è simile a dipingere. Non c’è<br />

niente di più gratificante che vedere qualcosa svilupparsi<br />

e prendere forma durante le registrazioni e il missaggio.<br />

Inizio a scrivere con la chitarra acustica o il piano e lascio<br />

di proposito alcune parti non finite, così da poter inserire<br />

un elemento casuale nel processo. Gentle Spirit è il primo<br />

lavoro che vede una band e molti ospiti ad aiutarmi, il che<br />

è stato una gioia”.<br />

Nella piena riuscita della quale ricopre un ruolo indispensabile<br />

la conoscenza dei tanti “ieri” del rock, rivitalizzati<br />

con mano abilissima: “Traggo intuizioni e sonorità da<br />

certe formazioni psichedeliche che mi piacciono come JK &<br />

Co., ma la lista delle mie influenze è lunghissima: J.J. Cale,<br />

John Prine, Gary Higgins, Andy Cabic, Skip Spence, Canned<br />

Heat e – sin da ragazzino - John Lennon e Neil Young. Per<br />

quanto uno voglia scegliere e indicare noni strani o semisconosciuti,<br />

ritengo che ciò che ti influenza davvero e ciò che<br />

tu vorresti ti influenzasse restano due cose diverse“.<br />

E’ frutto d’amore e competenza, la musica di Jonathan<br />

Wilson. E’ un regalo forse troppo bello per anni<br />

incerti, confusi e frettolosi. Fatelo vostro senza esitare.<br />

12 13

Tune-In.<br />

Testo: Carlo Affatigato<br />

Benji Boko<br />

Intervista a Benji Boko, uno dei più interessanti giovani ribelli della scena dance<br />

UK. L’occasione ideale per entrare nel profondo del fermento londinese e carpirne<br />

segreti ed ambizioni<br />

Dopo aver toccato con mano lo spirito delle realtà emergenti<br />

USA nell’intervista a M A N I K, il secondo appuntamento<br />

della nostra rubrica di approfondimenti dance<br />

sbarca finalmente nella famigerata scena londinese, da<br />

anni una fucina di talenti d’eccezione, nuove mode e illuminanti<br />

crossover di stili. Per l’occasione siamo riusciti<br />

a contattare uno dei giovani emergenti più interessanti<br />

del panorama UK odierno, Benji Boko, su cui avevamo<br />

già acceso i riflettori all’uscita del suo debut album Beats,<br />

Treats & All Things Unique: un 24enne letteralmente esploso<br />

durante lo spettacolo di capodanno 2010 alla O2<br />

Arena, dove insieme a Calvin Harris, Justice e Deadmau5<br />

ha mandato in visibilio un pubblico di 17.000 persone<br />

e che, da allora, continua ad alimentare la fama<br />

esplosiva dei suoi live act, in cui puntualmente sfodera<br />

un impareggiabile talento in mixing e mash-ups.<br />

Lo abbiamo chiamato innanzitutto per approfondire<br />

le origini del suo eclettismo e i propositi che lo spingono<br />

a provare combinazioni sempre più coraggiose, ma<br />

soprattutto per poter guardare da vicino lo spirito della<br />

dancing London di oggi, considerata dai più l’ambiente<br />

artisticamente più stimolante del globo. La metropoli<br />

più cool del momento ospita una scena dance selvaggia<br />

e irriverente, ricca di nomi autorevoli largamente conosciuti<br />

come Four Tet e James Holden, a cui recentemente<br />

si aggiungono giovani chiacchierati come Katy B,<br />

—In Da Club #2—<br />

Jamie XX, SBTRKT e Maya Jane Coles (lasciando fuori<br />

realtà meno orientate al club come James Blake e Jamie<br />

Woon).<br />

Benji Boko è solo l’ultimo tassello di un puzzle in<br />

continua espansione, e nell’intervista è venuto fuori<br />

l’identikit del tipico artista UK, con la sua irrefrenabile<br />

voglia di distinguersi e guardare avanti e la sensazione<br />

di appartenere ad una vera elite artistica, cosa che ci ha<br />

spinto ad azzardare un parallelo con la Detroit dei primi<br />

anni ‘80. Abbiamo provato a capire come mai questo<br />

particolare fermento sta avendo vita proprio in Inghilterra,<br />

e nel frattempo abbiamo scoperto i progetti ambiziosi<br />

di Benji, che proseguono ad un ritmo sorprendente.<br />

Un giovane simpatico, estroverso e pieno di energia:<br />

ecco ciò che è emerso in circa venti minuti di conversazione...<br />

Ciao Benji! Che ne dici di iniziare con una presentazione<br />

rivolta a chi non ti conosce? Chi è Benji Boko?<br />

Wow, gran bella domanda! Diciamo che sono un giovane<br />

24enne che ama far musica e che nei concerti diventa<br />

un fottuto matto da legare. Ma in generale quello che<br />

voglio è esprimere me stesso in ogni modo o forma, e<br />

con ogni mezzo.<br />

Questo è proprio lo spirito che si percepisce nel tuo<br />

album di debutto. Una combinazione folle di stili di<br />

diversissima natura: funk, hip-hop, reggae, house...<br />

14 15

Quali aspetti preferisci valorizzare quando fai musica,<br />

tendi più a far ballare o a stimolare la dimensione<br />

d’ascolto?<br />

Penso che le canzoni migliori siano quelle che riescono<br />

in entrambi gli intenti. In generale il mio album è prettamente<br />

orientato all’ascolto, lo puoi metter su a casa o in<br />

macchina, anche se ci sono 3 o 4 brani che potrebbero<br />

andar benissimo nei club. Quando però si tratta di un<br />

concerto o un dj-set, il dancing diventa il cuore della<br />

questione, e il mio compito è quello di far scatenare la<br />

gente nel modo migliore. Sono due lati del mio carattere,<br />

e non sono nemmeno tanto differenti: l’uno ama far<br />

ballare le persone nei live show, l’altro vuol essere più<br />

espressivo, prendersi il suo tempo, toccare una maggiore<br />

profondità, magari essere meno divertente ma in compenso<br />

più riflessivo.<br />

Le tue performance live sono sempre accolte con<br />

grande entusiasmo. C’è un alone di leggenda che circola<br />

nel web riguardo ai tuoi mesh-ups live: strani incroci<br />

improvvisi capaci di tirare in ballo tanto Snoop<br />

Dogg e Missy Elliot quanto i Simpson o Mozart. Da<br />

dove viene questa tua abilità?<br />

Fondamentalmente non ho alcuna inibizione. Non mi lascio<br />

scoraggiare dal fatto che certe cose non dovrebbero<br />

andar su in un club. Se un pezzo di musica sta bene insieme<br />

ad un altro pezzo di musica, e un altro, e un altro più<br />

lento, e un altro più hard, non ho alcuna remora a unirli.<br />

Alla fine è tutta musica, se funziona, funziona! Mi sento<br />

completamente libero di scegliere, se ritengo valida una<br />

certa combinazione, questa sarà nel mio live show.<br />

Nessuna inibizione e nessuna regola: potrebbe essere<br />

il ritratto della scena dance UK di oggi. Mi interesserebbe<br />

il tuo punto di vista in proposito, la<br />

sensazione è che in UK (e a Londra in particolare) gli<br />

artisti siano meno soggetti a regole rispetto al resto<br />

del mondo, più propensi a partorire qualcosa di nuovo.<br />

Cosa ne pensi?<br />

È vero, c’è un sacco di gran musica a Londra oggi, e non<br />

limiterei la cosa alla sola dance. Personalmente è come<br />

se ci fosse qualcosa nell’aria che mi ispira nel far musica,<br />

che mi spinge a guardare al futuro e creare qualcosa che<br />

non è ancora stato fatto. Non so se è una cosa che vale<br />

per tutti, ma sono convinto che l’Inghilterra abbia qualcosa<br />

di decisamente prezioso. Decisamente.<br />

E come mai proprio in UK, e proprio a Londra?<br />

Wow, sinceramente non saprei. L’inghilterra ha anche<br />

la fama di essere piena di hooligans, ma non è così, la<br />

maggior parte di noi è gente che pensa. Forse è anche<br />

qualcosa che deriva dalla storia della nostra nazione,<br />

dalle varie dominazioni, qualcosa che ci spinge sempre<br />

a portarci avanti. In ogni caso non è una virtù che coin-<br />

volge tutti, la musica più cool è prodotta da una stretta<br />

minoranza. Siamo in sostanza dei ribelli che vogliono<br />

creare qualcosa di differente, per quelli che sono stanchi<br />

di sentire sempre le stesse cose in ogni club. Il mondo sta<br />

cambiando, l’Inghilterra sta cambiando, la tecnologia sta<br />

facendo progressi, e noi vogliamo essere tra quelli che si<br />

evolvono meglio degli altri.<br />

Un’elite di ribelli che fanno qualcosa di differente, un<br />

po’ quello che successe a Detroit negli anni della nascita<br />

della techno. Anche per voi far musica “nuova”<br />

è una missione?<br />

Sì, potremmo dire così. La missione è quella di seguire<br />

le evoluzioni del momento, di stare al passo coi tempi<br />

cercando di non suonare noiosi. Forse non siamo ribelli<br />

esattamente come è accaduto in altri contesti storici/<br />

musicali. Forse siamo semplicemente ragazzi intelligenti.<br />

Quali sono le tue ispirazioni? Quali artisti ti hanno<br />

influenzato maggiormente?<br />

Penso che Fatboy Slim sia stata la mia principale ispirazione,<br />

sotto tutti gli aspetti. Ho sempre considerato<br />

la sua musica estremamente creativa. Poi tanti altri:<br />

Coldcut, DJ Yoda, Danger Mouse, Jay Z, Dr. Dre, The<br />

Neptunes, Timbaland...<br />

Un sacco di hip-hop!<br />

Oh sì fratello, adoro l’hip-hop! Quando ho ascoltato Busta<br />

Rhymes l’ho trovato così creativo, differente, quasi<br />

non fosse hip-hop. Sono molto influenzato dal suo carattere,<br />

dal suo modo di pensare la musica. Anche i suoi video,<br />

sono così strani, folli. Penso che l’aspetto visuale sia<br />

ispirativo tanto quanto quello musicale, e Busta Rhymes<br />

è sia visivamente spettacolare che musicalmente creativo.<br />

E lo stesso vale per Fatboy Silm: prendi il video<br />

di Praise You, dove lui salta e balla per strada, fuori da<br />

un cinema americano. Quel video sarà costato meno di<br />

400 sterline. Lo trovo molto significativo: si può essere<br />

creativi anche con pochi soldi.<br />

Come stai cercando di distinguerti dagli altri?<br />

Eheh, altra domanda difficile! In generale prendo spunto<br />

da quei djs o live performer che mi esaltano, come<br />

i Chromeo, che per me sono davvero cool. Però percepisco<br />

un diffuso abbassamento della qualità: ormai<br />

tutti fanno i dj, i producers, bisognerebbe smetterla coi<br />

giochetti! Nei miei live show, ad esempio, quello che<br />

faccio è live remixing: prendo tutti gli strumenti che ho<br />

a disposizione, i laptops e gioco sull’improvvisazione. E<br />

mi sembra che in giro non ci sia nessuno che faccia cose<br />

del genere al momento. Sento di essere ossessionato<br />

dall’idea di essere differente. Non so quanto mi riesce<br />

nella realtà, ma mi sforzo di pensare in modo differente<br />

in ogni istante. In ogni istante.<br />

E direi che il tuo album è riuscito a suonare differen-<br />

te. Ora che sei arrivato al debutto discografico, come<br />

ti senti?<br />

Ovviamente sono spaventato dall’idea che la mia prossima<br />

prova sia meno apprezzata della precedente. Ho già<br />

prodotto un sacco di materiale per il prossimo album,<br />

ma voglio prendermi del tempo per lasciarlo sedimentare,<br />

e vedere se tra un paio di mesi suonerà meglio o<br />

peggio. Nel frattempo mi butterò sui remixes: stanno<br />

già per uscirne due, un remix di Beardyman e un altro<br />

di Kidda su Skint Records. Voglio pubblicare un disco di<br />

miei remix, e poi tornare al mio secondo studio album.<br />

Voglio fare le cose con calma, tornare più e più volte sul<br />

materiale del mio prossimo album. Voglio farlo diventare<br />

qualcosa di molto meglio, più potente, più melodico.<br />

Sono molto eccitato in proposito, verrà fuori qualcosa<br />

di sorprendente.<br />

Ottimo. A quando la pubblicazione?<br />

Probabilmente alla fine dell’anno prossimo, o all’inizio<br />

del 2013. Vedremo.<br />

Ok. In chiusura ti chiedo di convincere chi non ti conosce<br />

ad ascoltare il tuo album. Cosa gli diresti?<br />

Penso che il mio album possa piacere quasi a tutti. Perché<br />

tocca tanti generi, ogni traccia è diversa dall’altra. È<br />

un album che vuol far divertire, vuol trasmettere gioia.<br />

È come se fosse un viaggio. Un viaggio nella mia testa.<br />

Puoi ascoltarlo prima di andare a dormire, o quando ti<br />

svegli, quando sei in viaggio o quando fai sesso, in ogni<br />

situazione! Credo di aver raggiunto una sorta di completezza<br />

in Beats, Treats & All Things Unique, e penso che le<br />

persone genuine lo apprezzeranno.<br />

16 17

Tune-In.<br />

18<br />

Rival Consoles<br />

Testo: Edoardo Bridda<br />

Ryan L. West è cresciuto in una piccola cittadina vicino<br />

Leicester smanettando videogame, ascoltando paccate<br />

di IDM e imbottendosi di visioni sci-fi e sculture robotiche.<br />

I suoi non erano gli anni Novanta della Warp e dei<br />

robot con in mano lo spinello della famosa compilation,<br />

bensì i 2000 bastardi del fidget e del p-funk. Seguendo le<br />

orme di qualche connazionale, le strade che in passato<br />

lo avrebbero condotto nelle varie contee ambient e idm<br />

del Regno Unito (Mo Wax, Planet Mu, Warp, Rising High,<br />

Ninja Tune) lo portano invece in Germania, patria di Robert<br />

Raths e di un’etichetta, la Erased Tapes, piuttosto<br />

distante dall’immaginario del classico idmmer innamorato<br />

dei film di fantascenza.<br />

La label si occupa di cinematica folk-pop post-Kid A<br />

e chamber elettroacustica e, all’interno di questi ambiti,<br />

Rival Consoles e il side project Aparatec, si configurano<br />

apparenemente come anomalie: sono gli unici progetti a<br />

farsi carico di un sentire warp-iano ma sono anche legati<br />

ad aspetti neo-classici che riportano a una macro idea<br />

filmica del label manager perfettamente incarnata dal<br />

musicista più famoso in scuderia, Ólafur Arnalds. Ryan,<br />

del resto, ama un tomo titanico come Drukqs, bibbia drill<br />

di Aphex, e tutto il Venetian Snares estremo fatto di ritmi<br />

impossibili e musiche classiche: l’estetica cameristica<br />

non come fine ma forte mezzo “di contrasto”.<br />

All’inizio, Rival Consoles esprimeva lo scontro tra la<br />

—Melodie complesse—<br />

In un momento di complicazioni ritmiche, dall'Inghilterra arriva un personaggio<br />

cresciuto a pane, Aphex Twin e Daft Punk a dire basta. E' il momento di melodie<br />

ambiziose, videoludiche (e complicate)<br />

britannia ultra modernista dell’IDM e la tradizione classica<br />

dell’Europa continentale: all’epoca dell’eppì The<br />

Decadent (2007) o dell’esordio IO pravalevano seriosità<br />

e frattali, braindance e archi seriosi, residui drum’n’bass<br />

e note veloci à la Squarepusher, ritorni al purismo acid<br />

dell’Aphex della serie Analord e chamber music. Con Kid<br />

Velo il discorso si ribalta: a contrastare una rimica semplificata,<br />

troviamo una complessità tutta melodica e un<br />

funky sintetico che deve moltissimo ai Daft Punk, alla<br />

disco music e qualcosa anche all’house. Dalla cinematica<br />

sci-fi in odor di Moby di un brano come Kitch (apparso<br />

anche nella prima compilation della Erased Tapes sottotitolata<br />

At The End Of All Music Happiness Will Be Erased), si<br />

passa a una videoludica bambinesca e a una pornografia<br />

per robot (Futurama docet). L’elemento magniloquente<br />

e l’amore per la cibernetica non sono spariti (Vos), supportano<br />

e giocano di sponda con giocosità inedite e, a<br />

loro modo, coraggiose.<br />

Ci vuole fegato per suonare complesse trame attraverso<br />

sintetizzatori ultra saturi che portano alle radici<br />

nerd dei parigini di Discovery e tutto questo coraggio, a<br />

sua volta, conduce al paragone con Luke Vibert: entrambi<br />

possiedono radici briannicamente (ambient)techno<br />

ed entrambi trovano la quadratura nelle molteplici modalità<br />

kitch-troniche francesi. Come in un ritorno al nocciolo<br />

- dai 90s alla chip tune music degli eighties - Rayan<br />

19

einterpreta e reinventa con l’estro e la fronte umidiccia<br />

del maghetto del coin-up. E’ ovvio che nell’intervistarlo<br />

la prima domanda ha riguardato proprio questo.<br />

Il tuo nuovo album richiama immediatamente alla<br />

mente gli arcade game degli 80s, e per dirla tutta<br />

sembra andare in profondità nella “demo scene” music,<br />

la musica suonata nei crack intro dei videogiochi<br />

craccati per C64…<br />

Sono creciuto con i computer game come tutti quelli che<br />

sono cresciuti negli anni Ottanta. La cosa che mi piace di<br />

più di quella musica è di quanto volesse essere drammatica,<br />

nonostante le pesanti limitazioni. C’è qualcosa che<br />

muove veramente nei suoni elettronici che cercando di<br />

comunicare qualcosa di epico o tragico<br />

È interessante notare che nel momento in cui gente<br />

come 4mat e goto80 stanno spingendo sui confini<br />

della chiptune music, tu te ne vieni fuori con un album<br />

ispirato ai videogiochi ma suonato con synth e<br />

drum machine del roster Warp<br />

Probabilmente perché i preferisco sonorità profonde e<br />

pesanti. Mi piacciono le batterie che si stagliano in potenza<br />

e amo che i synth siano grossi e increspati.<br />

C’è un sacco di funk ed electro in Kid Velo. E naturalmente<br />

c’è un sacco di gente che parla di Daft Punk e<br />

dell’influenza che hanno avuto nella tua musica<br />

Daft Punk sono una grandissima influenza tanto quanto<br />

un sacco di grossi musicisti elettronici come Röyksopp, i<br />

Chemical Brothers, Justice, ecc. Quel che mi piace di loro<br />

è la confidenza e lo stile con la quale fanno musica. Lo<br />

fanno così bene che sono amati praticamente da tutti. In<br />

musica ci sono due tipi di creatività: la creazione dell’idea<br />

e la sua esecuzione. E hai entrambe sei il massimo, ma se<br />

possiedi solo la prima non significa minimamente che<br />

hai per le mani una grande canzone, ci sono così tanti<br />

fattori che influiscono nel risultato, un buon giudizio è<br />

sempre necessario per mettere tutto assieme e questo<br />

penso che sia quello in cui i musicisti che ti ho citato mi<br />

influenzano di più.<br />

Rispetto a Justice e Digitalism, mi piace in te quell’attitudine<br />

nerd per i dettagli che i Daft hanno sempre<br />

coltivato…<br />

Ah, grazie, I guess...<br />

Il suo sembra un approccio da produttore. Sei parecchio<br />

metodico e dietro a Rival Consoles sembra<br />

ci sia un motto: fare complessità dietro a restrizioni<br />

tecnologiche…<br />

ci sono un sacco di complessità differenti, la mia musica<br />

non è eccessivamente complessa, è complessa all’interno<br />

del genere. Cerco di trovare un bilanciamento tra<br />

semplice e complesso tra melodie e strutture, ma non<br />

come una regola, se qualcosa funziona in un modo<br />

molto semplice sono contento di utilizzarla. E’ semplicemente<br />

difficile trovare forme semplici che sono anche<br />

lontanamente uniche. Penso che dal punto di vista tecnologico,<br />

serva parecchia programmazione e automazione<br />

nel creare sintetizzatori che si evolvano e maturino<br />

nel tempo. Come nella traccia Vos il synth che apre<br />

è un vocoder che ha il suono del traffico come se fosse<br />

un modulatore, questo causa un sacco di profondità e<br />

picchi nel volume e nell’energia del synth che lo rende<br />

veramente ricco.<br />

In IO la complessità riguardava di più il ritmo. Venetian<br />

Snares, Drukqs di Aphex Twin.Questo è più una<br />

faccenda di melodie e armonizzazioni<br />

Penso che sia l’aspetto più forte della musica e perché<br />

c’è una mancanza forte di nuove idee melodiche a mio<br />

avviso. Dappertutto vedi ambient, lo-fi e un sacco roba a<br />

base di glitched rhythmic noise. Volevo che l’album fosse<br />

differente da questi estremisti del ritmo e probabilmente<br />

ho finito per essere estremo dall’altro punto di vista…<br />

Nell’album puoi sentirci alcuni percorso del dopo<br />

Daft Punk. Citavo Digitalism, Justice e aggiungerei<br />

anche gli Autokratz. E’ interessante vedere una nuova<br />

generazione di brit producer rompere le barriere<br />

tra Londra e Parigi<br />

Yeah! Mi piace il french electro e l’house e mi piace molto<br />

della musica francese quel senso dello stile semplice<br />

però difficile da catturare. Sono stato persino scambiato<br />

per un french producer a un concerto!<br />

Musica concreta. In Kid Velo hai campionato qualcosa.<br />

E’ c’è pure una chitarra che mi ha ricordato la hit<br />

degli Stardust dei 90s… Mi piace osservare la tua musica<br />

anche pensando che ci metti dentro dei segreti<br />

come gli special level dei videogiochi<br />

Infatti nessun effetto sonoro da videogame è stato utilizzato.<br />

Ho impiegato principalmente campionamenti di<br />

sci-fi film e french art film. Un sacco di producer utilizzano<br />

suono 8bit ma penso che non renda migliore la loro<br />

musica. Le qualità del synth sono le cose che contano.<br />

Il tuo side project Aparatec è ancora vivo?<br />

La mia etichetta (Erased Tapes ndr.) lo vuole far rivivere<br />

giusto per un’ultima uscita e c’è ancora del materiale che<br />

potremmo utilizzare. Potrei fare qualcosa nel futuro ma<br />

per il momento sono troppo impegnato con Rival Consoles.<br />

Come Luke Vibert, hai forti radici in techno e acid, ma<br />

nella tua musica si trovano anche tagli House e pop…<br />

Sono molto pignolo con House e Acid, e mi piace molto<br />

Luke Vibert. Penso che techno e l’acid hanno una brutta<br />

reputazione perché c’è troppa merda in giro, preferisco<br />

l’House alla techno perché esibisce più stile e melodia.<br />

Mi piace veramente il buon pop perché è così diretto.<br />

Melodia stampate in faccia. Che ti piaccia o no. Penso<br />

che la gente pensa che le cose più subdole e riservate<br />

siano più intelligenti…<br />

Live set o dj set? Entrambi? Cosa dobbiamo aspettarci<br />

da un tuo show? Video?<br />

Ricreo metà del set con il materiale che ho nelle track<br />

missandolo ecc. Mi piace tenere le cose semplici però.<br />

Un sacco di gente che usa ableton pensa di dover fare un<br />

centinaio di cose. Meno opzioni e più pensiero è quello<br />

che fa la differenza.<br />

Quando hai iniziato a fare musica quali erano i tuoi<br />

miti? Sei cambiato ora?<br />

Ho sempre amato Aphex Twin e Daft Punk. Quando<br />

sono andato all’università mi sono focalizzato di più<br />

sulla musica proprio perché vedevo cosa potevo farci.<br />

Ho ascoltato un sacco di roba differente da John Cage<br />

a Stockhausen, Ligeti, Elgar, Merzbow. Ora ascolto roba<br />

ambiziosa, fresca e nuova…<br />

20 21

Tune-In.<br />

22<br />

Stephen Malkmus<br />

—L’indolenza del genio—<br />

Nessuna nostalgia, semmai il compiaciuto orgoglio di chi non ha bisogno di<br />

scendere a patti con un formidabile passato. Due chiacchiere con Stephen Malkmus.<br />

Testo: Stefano Solventi<br />

A volte ritornano. Anzi, in realtà è sempre stato fra noi.<br />

In posizione centrale. Una presenza costante malgrado<br />

l’hype si fosse ormai depositato su altri lidi, altre effervescenze.<br />

Forse perché quel modo di caracollare con noncuranza<br />

arguta e trepidazione dinoccolata è diventata<br />

una vera e propria coniugazione del fare rock. Ben oltre i<br />

Novanta, anni che videro la calligrafia lo-fi dei Pavement<br />

farsi segno caratterizzante di un’epoca in procinto di ricevere<br />

in faccia la risacca dell’illusione progressista, del<br />

Sogno Americano messo alle corde, deturpato e ridicolizzato.<br />

Tanto valeva ghignarci sopra uno spaesamento<br />

ora scontroso, ora beffardo, ora bisognoso di stringersi<br />

in una burbera, intensa malinconia. Scompaginare il canone,<br />

eleggere lo scazzo a fondamenta di un percorso<br />

emotivo autentico, perché autenticamente radicato in<br />

una quotidianità fatta prevalentemente di disillusione.<br />

C’erano già molte se non tutte le premesse di ciò che<br />

stiamo tristemente vivendo oggi. Per questo quando in<br />

una canzone del suo utlimo disco il quarantacinquenne<br />

Stephen Malkmus dileggia le predilezioni esistenziali<br />

di un senatore - desideroso in fin dei conti di soddisfare<br />

le proprie più basse brame ben prima del bene collettivo<br />

- non sembra affatto fuori ruolo. Anzi, appare del<br />

tutto legittimato, una figura autorevole in materia. Sebbene<br />

- si badi bene - non intenda affatto impelagarsi tra<br />

le sempre nutrite fila del rock engagé. No, non è il suo<br />

stile. Lui, l’ex-Pavement, è l’ex-ragazzone dalllo sguardo<br />

inquieto sotto una scorza decisamente matura, diresti<br />

quasi posata, che fa la sua parte nell’ordine sociale (la<br />

famiglia, gli amici), compresa la facoltà di rimarcarne i<br />

tragicomici risvolti. Dall’alto d’uno scranno musicale edificato<br />

in oltre venti anni di carriera, di cui quasi l’ultima<br />

metà passata a costruire un repertorio solista (in condominio<br />

coi fidi The Jicks, a onor del vero) di tutto rispetto.<br />

Addentrandosi album dopo album in una dimensione<br />

psichedelica che lo hanno reso autore e interprete rock<br />

a tutto tondo, capace di sfornare gragnuole soniche micidiali<br />

ferma restando una scrittura improntata alla più<br />

salda e imprendibile obliquità.<br />

Con Mirror Traffic il signor Malkmus sembra chiudere la<br />

parabola recuperando i tempi, i modi e la versatilità della<br />

fase centrale Pavement, coincidente per intendersi col<br />

rimarchevole Wowee Zowee. Se il termine malkmusiano<br />

ha un senso - e lo ha - ebbene questo disco lo incarna<br />

alla perfezione: un carosello iresistibile di genio e indolenza,<br />

di fatalismo stropicciato ma vigile, di flemmatica<br />

arguzia rock che ha smesso da un pezzo la maschera<br />

della trasgressione per covare il senso di una vita normale.<br />

Con tutti gli spigoli e le assurdità del caso. Con le<br />

straordinarie contingenze dell’ordinario volgere degli<br />

affetti e dei conflitti. Un plauso dunque alla produzione<br />

di Beck, capace di infondere la propria visione sonora<br />

senza prevaricare anzi esaltando la calligrafia di Stephen<br />

e dei sodali Jicks. In coincidenza di questo francamen-<br />

23

te inatteso apice artistico, abbiamo più che volentieri<br />

scambiato qualche chiacchiera telefonica col rocker di<br />

Santa Monica.<br />

Il tuo ultimo album con i Jicks ha 15 tracce e un sacco<br />

di ottime idee. Pensi che sia in qualche modo merito<br />

della recente reunion con i Pavement?<br />

Forse un pò, ma non più di tanto. E’ possibile che suonare<br />

nuovamente le vecchie canzoni dei Pavement abbia in<br />

parte influenzato la realizzazione di queste ultime. Ma<br />

molte le stavamo già eseguendo dal vivo prima della<br />

reunion.<br />

Mi pare che le canzoni di Mirror Traffic recuperino<br />

quel senso di disincanto e spontaneità che non avevamo<br />

più notato dai tempi di Wowee Zowee. Sei d’accordo?<br />

Forse sì. Mi pare che il primo album dei Jicks mantenga<br />

quello spirito, dopodichè sono entrato in una fase più<br />

progressive, con suoni più pesanti e in un certo senso<br />

anche più oscuri. Tornando alle vecchie cose ho cercato<br />

di essere accattivante in maniera differente, merito anche<br />

di Beck la cui produzione ha reso tutto più solare e<br />

frizzante.<br />

C’è anche una forte componente psichedelica. E’ un<br />

influenza che hai sempre coltivato o è qualcosa dovuto<br />

alla tua maturazione artistica?<br />

Come ascoltatore e fan, vengo influenzato da quelle<br />

cose che mi sorprendono maggiormente. Cose che suonano<br />

creative, magari realizzate con strumenti differenti<br />

e non strettamente rock’n’roll. Credo poi che la maggior<br />

parte delle melodie che adoro siano un pò selvagge e in<br />

qualche modo psichedeliche perché in fondo la chitarra<br />

è e sarà sempre lo strumento che preferisco.<br />

Mirror Traffic è il tuo quinto album coi Jicks, lo stesso<br />

numero di quelli realizzati con i Pavement. Non credi<br />

che sia il momento di smettere di pensare a Stephen<br />

Malkmus come l’ex leader dei Pavement?<br />

Vorrei che fosse possibile ma credo che sia difficile.<br />

Dovrei avere un grande successo perchè questo possa<br />

accadere. Prendi artisti come Neil Young o Nick Cave:<br />

la gente parlando di loro non cita in continuazione Birthday<br />

Party o Buffalo Springfield solo perché hanno<br />

avuto un grande successo con la loro carriera solista.<br />

Personalmente sono fiero di quello che i Pavement mi<br />

hanno portato e la loro notorietà non mi imbarazza affatto.<br />

Probabilmente la gente continua a parlarne perché<br />

alcuni considerano la musica dei Pavement più importante<br />

di quella dei Birthday Party, o in qualche modo ha<br />

significato di più per loro. Ad ogni modo è una buona<br />

cosa. E’ molto difficile dimenticarsi di cose che sono state<br />

speciali per qualcuno, me compreso. In fin dei conti si<br />

tratta di una parte di me, di tutte le mie canzoni scritte<br />

sin dall’inizio della mia carriera pertanto non ho problemi<br />

a farmene una ragione.<br />

Da quanto tempo conosci Beck e quando è nata l’idea<br />

di una vostra collaborazione?<br />

Ci siamo conosciuti circa vent’anni fa. Difficile credere<br />

che sia passato così tanto tempo. A quel tempo stava<br />

preparando l’album con Loser (Mellow Gold, ndr.) e lo vidi<br />

cantare quella canzone ad un concerto. Era un ragazzo<br />

simpatico, molto amichevole e anche un pò timoroso.<br />

Stava diventando molto popolare un pò dappertutto e<br />

credo che temesse di essere considerato una sorta di<br />

one hit wonder, una specie di loser, proprio come quello<br />

del brano. Per cui era tutto ‘Hey, non sono solo questa<br />

canzone, sono molto di più’. Poi abbiamo fatto parecchi<br />

tour nei 90s e ci incontravamo spesso, soprattutto nel<br />

backstage, anche solo per dirci ‘ciao’. Quando ho iniziato<br />

a pensare al disco lui aveva già iniziato a fare il produttore.<br />

Credo sia stato un bel cambiamento nella sua vita,<br />

voglio dire, smettere con i tour e dedicarsi di più alla<br />

famiglia. Così mi ha chiamato per dirmi quello che stava<br />

facendo. Con tutte le esperienza che abbiamo condiviso<br />

è stato naturale dire ‘hey, facciamo un disco’. Ecco cosa è<br />

successo un paio di anni fa.<br />

Che differenze hai riscontrato rispetto agli altri produttori<br />

con cui hai lavorato? Ha un modo particolare<br />

di lavorare?<br />

E’ difficile da dire. Come ingegnere del suono ha il suo<br />

stile personale ma altre cose sono simili. Alla fine per<br />

me si tratta sempre di preparare gli strumenti e iniziare<br />

a suonare. Sono tutti molto veloci a trovare i suoni giusti,<br />

hanno le loro idee riguardo a come deve suonare<br />

la batteria e il basso, piuttosto che le voci e la chitarra.<br />

Ognuno ha le proprie preferenze nel modo di registrare<br />

ed equalizzare. E’ tutto un pò noioso, più interessante per<br />

una rivista tecnica, credo. Ma ognuno di quelli con cui ho<br />

lavorato sapeva il fatto suo e faceva le cose in maniera<br />

differente. Credo che Beck sia un ottimo ingegnere del<br />

suono: ha registrato parecchie cose, ha realizzato sette<br />

album per conto suo per cui era certamente molto<br />

preparato. Per il resto si entra nei gusti personali. Uno<br />

come Beck credo che si adatti facilmente con chiunque<br />

lavori. Ha ascoltato i pezzi e poi si è tolto di mezzo lasciandoci<br />

fare le nostre cose, senza darci troppi consigli<br />

in fase di registrazione. Penso che avrebbe fatto di più<br />

se, ad esempio, il nostro batterista avesse suonato male.<br />

Ci possono essere vari problemi mentre registri. E’ possibilie<br />

non trovare il groove giusto o cose del genere e<br />

lui avrebbe potuto aiutare in qualche modo o dire ‘proviamo<br />

con un altro pezzo’. Ma fortunatamente non ce<br />

n’è stato bisogno.<br />

Come artisti, trovo che ci sia sempre stata una certa<br />

somiglianza fra voi due, ma non credevo che ci potesse<br />

essere una simile armonia fra i vostri stili...<br />

Siamo entrambi di LA, ragazzi californiani, e siamo appassionati<br />

delle solite cose... Arte, libri... L’idea di trovare<br />

nell’arte una fuga dalle nostre vite; magari è qualcosa<br />

che ognuno fa da teenager... In un certo senso è strano<br />

che due come noi possano essere amici... Non lo conosco<br />

così bene nella vita... Lui è giù a Los Angeles e io sono<br />

qui. Ma musicalmente, è vero, siamo piuttosto simili.<br />

Alcuni degli artisti preferiti all’interno del nostro magazine<br />

si sono fatti una reputazione nel corso dei 90s<br />

(penso ad esempio a Pj Harvey e Flaming Lips), cosa<br />

significa per un eroe dei 90s come te suonare per una<br />

giovane audience nel 2011?<br />

Beh, è molto bello. Mi ricorda di quando negli anni 80<br />

avrei voluto assistere al concerto di gente dei 70s come<br />

Lou Reed o Iggy Pop. Una cosa tipo ‘andiamo a vedere<br />

quel tipo cool e attempato ancora così forte’... Beh, Lou<br />

non era così cool a quel tempo ma era sempre The Reed!<br />

Oppure uno come Mark Smith...<br />

Immagina se fossi nato 15 o 20 anni dopo. Come ti<br />

muoveresti se la tua carriera come musicista iniziasse<br />

adesso?<br />

E’ difficile da immaginare. Credo che alla fine sarei nella<br />

solita situazione ma ci sarei finito con mezzi diversi. A<br />

quei tempi si sentiva parecchia musica nuova. Fra i 16 e<br />

i 25 scavavo parecchio fra le cose nuove per cercare di<br />

capire me stesso. All’epoca mi sarei rivolto a un amico<br />

di qualche radio o di qualche fanzine o avrei utilizzato<br />

il passaparola. Ora il passaparola passa per Internet, ci<br />

sono queste figure in rete, che possono essere website<br />

particolarmente cool o semplicemente persone, magari<br />

amici, che possono trasformarti in qualcosa di nuovo.<br />

Internet ha velocizzato tutto quanto ma mi sembre che<br />

le cose che ho sempre pensato che fossero forti, lo sono<br />

tutt’ora. Mi riferisco a cose di 20-30 anni fa, o anche più.<br />

Cose tipo Velvet Underground, Beatles, Wire, il punk<br />

rock, i Sex Pistols. Magari anche Pavement, Dinosaur<br />

Jr, Pj Harvey, My Bloody Valentine. La gente continua<br />

a pensare che siano grandi artisti.<br />

Dal nostro punto di vista, diciamo ‘europeo’, tu ha<br />

sempre rivestito il ruolo dell’outsider che ci ha sempre<br />

intrigato. Pensi che le tue canzoni, specialmente<br />

le ultime possano essere considerate in qualche<br />

modo politicamente o socialmente impegnate?<br />

Beh, non molto. E’ ancora una piccola stravangante parte<br />

della borghesia che continua ad apprezzare questa<br />

musica. Personalmente non vedo nessuna rivoluzione<br />

all’orizzonte. E’ una specie di accessorio di lusso per gente<br />

che è andata al college, bene educata: una piccola<br />

percentuale del mondo. Vorrei fosse diverso, qualche<br />

volta. Ma non so se vorrei una vera rivoluzione. Mi piacerebbe<br />

che ci fossero cambiamenti in medio oriente,<br />

ma non credo di essere la persona più adatta a parlarne.<br />

Credi che quello con i Jicks sia il tuo progetto definitivo<br />

o hai in mente qualcosa di diverso per il futuro?<br />

Non saprei, per il momento sto facendo questo. La mia<br />

vita è con mia moglie e la mia famiglia. anche mia moglie<br />

lavora, così tutte le mie energie sono impegnate in<br />

questo per il momento.<br />

Verrai in Italia prossimamente con i Jicks?<br />

Sicuramente... Probabilmente saremo a Milano. Magari<br />

anche a Bologna, c’è un’ottima scena da quelle parti.<br />

Magari scenderemo anche più a sud. Bisogna aspettare<br />

e vedere ma spero davvero di si.<br />

24 25

deus<br />

—La bellezza e il movimento—<br />

Drop out<br />

Abbiamo intervistato la band<br />

belga a pochi giorni dall’uscita del<br />

nuovo album, Keep You Close, terzo<br />

capitolo di una istituzione del<br />

rock che ha saputo sopravvivere ai<br />

Novanta, con dignità...<br />

Testo: Federico Pevere<br />

26 27

“Aveva la capacità di accettare la sempre maggiore frequenza di corpi stesi sulle rotaie<br />

e di trasformarla in un concetto filosofico, per così dire: il mondo stava andando in<br />

rovina, precipitava a capofitto in un qualcosa di guasto e cattivo, ben lontano da ciò<br />

che un tempo era saldo e solido e, ovviamente, tenuto insieme con acciaio e legno e<br />

pietrame – precisi diritti di precedenza, orari solo di rado traditi”.<br />

Episodi incendiari assortiti – David Means<br />

episodi inCendiari assorTiTi<br />

Dimenticate i litigi, le pause infinite, gli addii inconsapevoli. Scordatevi gli<br />

anni Novanta. Dimenticate la band di una vita, fermatevi e pensate all’incarnazione<br />

dell’indie rock primordiale, definitivo già nell’essenza, nell’idea,<br />

come doveva essere. Rimodella(tela) sulla vostra pelle, devasta(tela) come<br />

fosse la vostra sola educazione sentimentale ai tempi del senza internet, ma<br />

con l’aggiunta del tutt’altro. Vi riscoprerete adulti, e con voi, tra dicotomie di<br />

passato avvolgente e futuri indistinti, gli eroi dell’antichità rock del vecchio<br />

continente, un po’ malconci ma vivi. Vivi. Escludendo I’armata britannica,<br />

ad emergere ritroverete solo un nome spiccare tra (pochi) altri, profetico<br />

ed esibizionista: dEUS. Il gruppo belga, nonostante le devastazioni di line<br />

up di fine secolo scorso, rappresenta una delle poche istituzioni rock a tutto<br />

tondo (e spigolature) a livello europeo. Una certezza invasata costellata da<br />

(quasi) capolavori indiscussi, seppur antichi; un viaggio per nulla scorrevole<br />

tra la schizofrenia di Worst Case Scenario e la calma apparente di Ideal Crash,<br />

passando per la consapevolezza dell’imprevedibilità di In A Bar, Under The<br />

Sea. I Novanta a risplendere di luce propria.<br />

E poi sei anni di silenzio, inevitabili per rispedirti nel dimenticatoio o<br />

nell’elevarti a culto, necessari se del tuo gruppo ne hai fatto ragione di<br />

vita. Pocket Revolution, del 2005, li rilancia nella mischia, un po’ appannati<br />

e confusionari (ricordate Bad Timing: l’inizio della seconda esplosione),<br />

conveniente trampolino di lancio per Vantage Point, del 2008, così ruffiano<br />

e inevitabilmente ammiccante da risultare amorevole anche a chi fan non<br />

era. Un trittico chiuso (in sei anni, un’inezia in casa dEUS, sei album in più<br />

di vent’anni) ora da Keep You Close (in uscita il 19 settembre), a costituire il<br />

tassello mancante, la saldatura definitiva figlia di una line up consolidata<br />

e da un leader mai così leader, collante tra collante, il pavoneggiante Tom<br />

Barman, uomo della provvidenza dieci anni fa a ricostruire il tutto, come<br />

prima, tra i cocci del successo.<br />

Dell’ultimo album e di tutt’altro, ne abbiamo parlato con il chitarrista<br />

Mauro Pawlowski, Deus ex machina sonoro del rock belga (come dimenticare<br />

le intuizioni malate dei The Love Substitutes e l’intimità noise dei<br />

Club Moral?), che rappresenta il lato drammatico (musicalmente) e sornione<br />

(umanamente) dei nuovi dEUS; il sole incalzante di Grugliasco (città-centro<br />

industriale alle porte di Torino) ce lo presenta di nero vestito, devastato da<br />

lunghi balbettii e innocui silenzi (è reduce da sedici ore di tour bus), così<br />

attento nel misurare le parole, anche quelle dimenticate. Con lui si gioca<br />

d’intuito, come con l’amalgama sonoro stratificato dei dEUS, si indovina.<br />

Partiamo da lontano e dall’odiato: le definizioni e le etichette improvvisate.<br />

Tra l’eleganza del movimenTo<br />

Keep You Close potrebbe costituire in casa dEUS, l’album della maturità; sicuramente<br />

non quello della consacrazione, ride Pawlowski che poi improvvisamente<br />

serioso annuncia, sì, siamo diventati una band matura. Lo siamo<br />

sempre stati, analizza scivolando nell’arroganza piacevole. Quando si tratta<br />

di recensire un loro album risuona l’eco delle antiche parole di Barman, la<br />

definizione della loro musica, come due facce della stessa medaglia. Una spontaneità<br />

e naturalezza che li porta a concepire in un continuum sonoro unico,<br />

digressioni sonore velate di melanconia, vedi i due estremi dell’ultimo disco<br />

a costituirne l’ossatura cesellata: dalla melodia trafitta dal dolore dell’iniziale<br />

Keep You Close alla nera e devastata d’organi, Easy, passando per veri e propri<br />

anthem: ammiccanti prima, il singolo Constant Now, decisamente rock’n<br />

roll, se non baldanzoso (ci passino il termine mainstream), e quindi l’ovvietà<br />

decisa di Dark Sets In.<br />

Chiedo una definizione. In una parola? Bellezza, risponde pronto. Si fa improvvisamente<br />

pensieroso. Con l’ultimo album ci siamo soffermati su uno<br />

stato d’animo più definito, più intimo e personale. Introspettivo. Anche se l’unica<br />