Autunno 2022

I N S E R T O S P E C I A L E

CAI - ALPINISMO - GIOVANI

contributi di Antonio Montani, Alessandro Gogna, Marco Berti, Francesco Bruschi, Gino Montipò. Matteo Della Bordella, François Cazzanelli, Federica Mingolla, Martino Peterlongo, Davide Martini, Valter Pasquetto, Marina Pasquetto, Giona Pasquetto, Beppe Guzzeloni

M. Della Bordella

Spedizione al Siula Grande

D. Eynard

La solitudine sulla via degli Inglesi

C. Piovan

Brenta: una traversata a quota 3000 Gruppo 4 Gatti

Profumo di caffè e luce calda

F. Canobbio

Vie nuove nel gruppo dell’Adamello

G. Pozzoni

Il gigante buono

S. D’Eredità

Il valore dei passi

C. Confente e M. Leorato Oldies but goldies

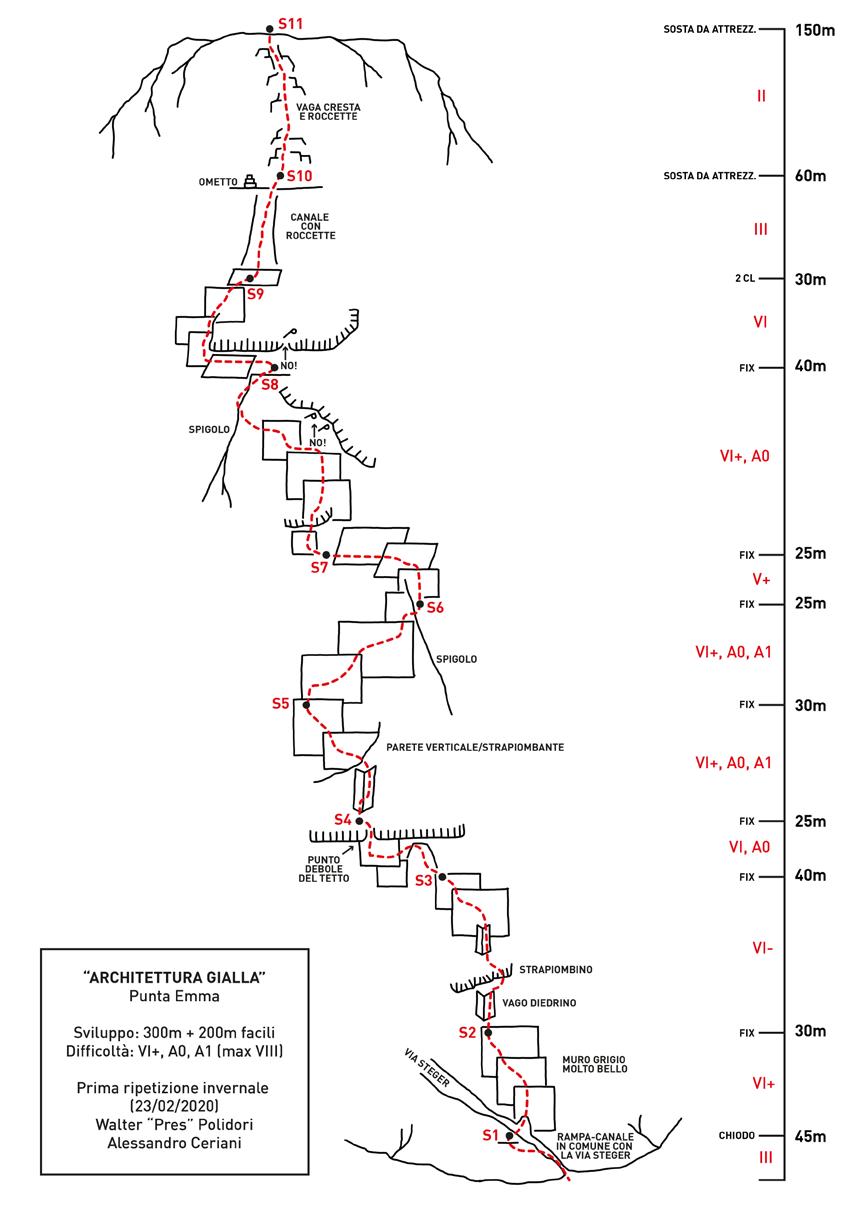

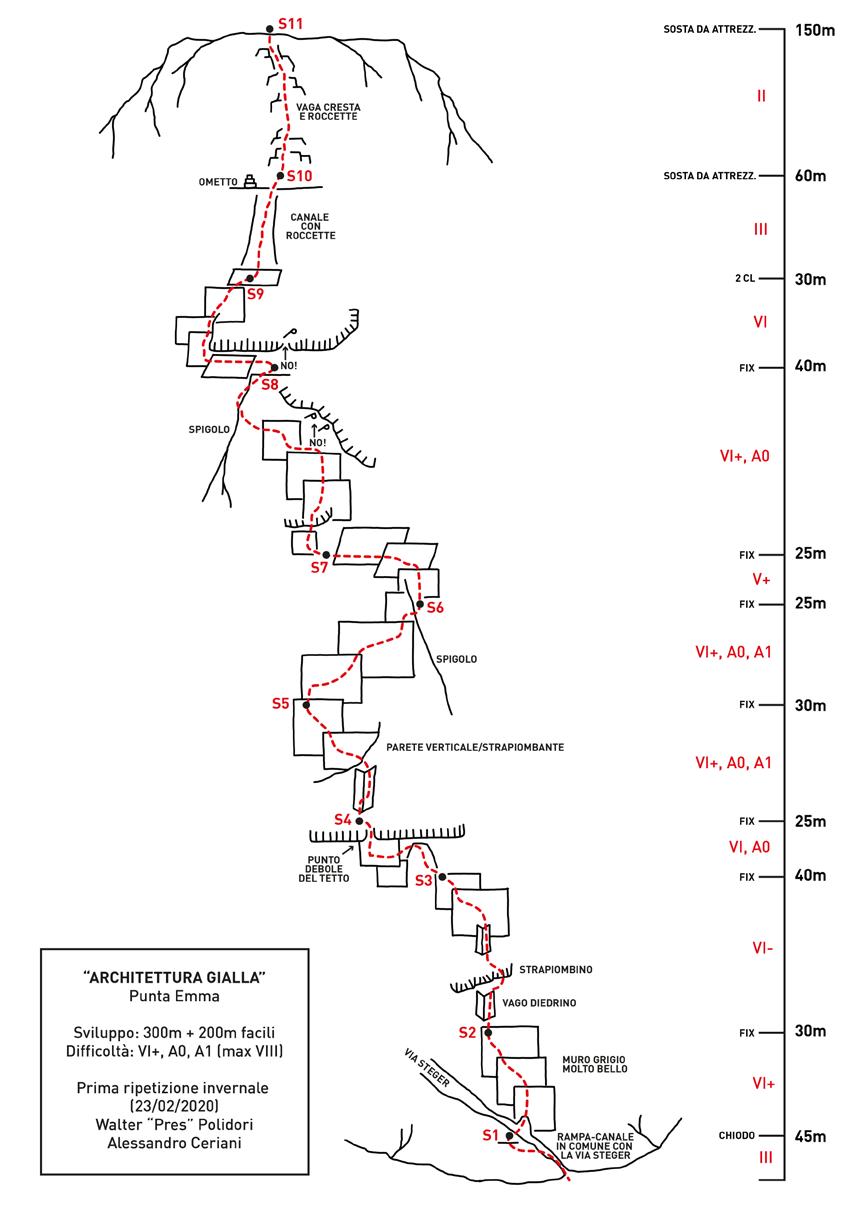

W. Polidori

Una vera via invernale?

D. Filippi

Nadelhorn

F. Manoni

Pensieri corsari di un alpinista

L. Danieli

Perchè no?

Giulia

Non è uno sport, è molto di più

M. Bertolotti

Cento meno uno

E. M. Cipriani

Marmolada

F. Cammelli

Il generale Cantore e Maria Faßnauer

G. Montermini

Ivo Iori

G. Bressan, M. Polato e C. Zoppello

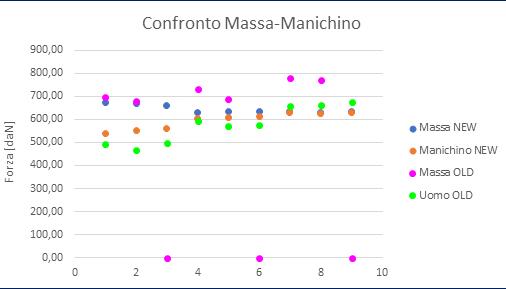

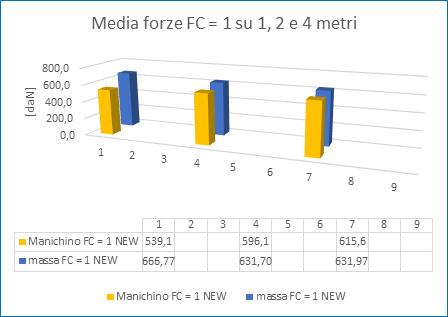

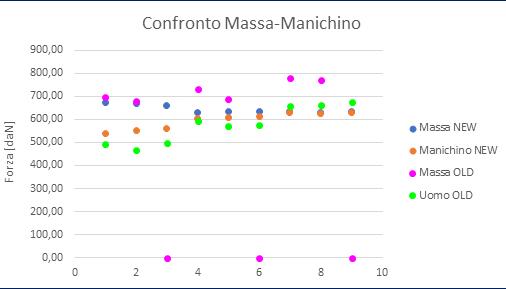

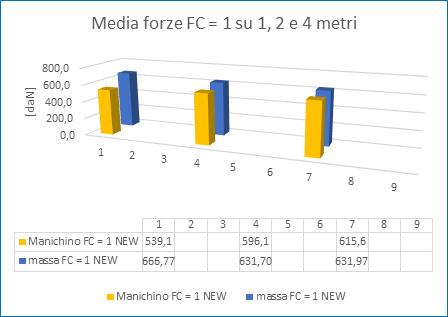

Un nuovo studio sulle longe

18

Si diventa vecchi quando si smette di essere curiosi e pronti a stupirsi di tutto, preferendo soffermarsi sui ricordi invece che sui desideri. In questo senso la vecchiaia può arrivare a vent’anni come può non arrivare a ottanta. Massimo Gramellini

LO ZAINO n. 18 - Autunno 2022: Matteo Bertolotti, Marcello Noseda, Manuel Porro, Antonio Radice, Davide Martini, Fabio Cammelli, Carlo Piovan, Saverio D’Eredità, Marco Berti, Beppe Guzzeloni, Diego Filippi, Matthias Stefani, Eugenio Maria Cipriani, Angelo Lìbera, Gino Montipò, Walter Polidori. Hanno collaborato: Antonio Montani, Alessandro Gogna, Valter Pasquetto, Marina Pasquetto, Giona Pasquetto, Matteo Della Bordella, François Cazzanelli, Arianna Proserpio, Emilio Aldeghi, Fabrizio Manoni, Federica Mingolla, Francesco Bruschi, Gianpaolo Montermini, Dario Eynard, Martino Peterlongo, Federico Canobbio, Christian Confente, Manuel Leorato, Claudio “Caio” Getto, Giorgio Pozzoni, Diego Dellai, Marco Toldo, Gruppo Roccia 4 Gatti, Giuliano Bressan, Massimo Polato, Cristiano Zoppello, Luca Danieli, Giulia, Roberto Capucciati, Damiano Sessa, Tommaso Bacciocchi. Prossimo numero: LO ZAINO n. 19 - Primavera 2023: invia il tuo materiale a lom.cnsasa@gmail.com e will80@sassbaloss.com. In copertina: Marco Majori al Siula Grande lungo uno dei tiri finali del pilastro (foto di Matteo Della Bordella); a sinistra: Giulio Zanoli sulla via Sinergie alla Pietra di Bismantova (foto di Nicola Bertolani); pagina successiva: tramonto sulla Croda da Lago, Pelmo e Pelmetto, dai pressi della Forcella Fontananegra (foto di Fabio Cammelli); terza di copertina: Laura Bozzoli sul primo tiro della via Goduria alla Cima d’Ambiez (foto di Matteo Bertolotti). Supplemento a “Il Rosa – Giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca” n° 2/2022 - Via Monte Rosa 75, 28876 Macugnaga (VB) – www. ilrosa.info – direttore responsabile: Paolo Crosa Lenz – Registrazione Tribunale di Verbania n° 295 - 29 novembre 1999

Editoriale?

Un numero diverso, che non a tutti piacerà.

L’intento è solo uno: cambiare.

Perchè così non può più continuare.

A tutti noi è richiesto un po’ coraggio.

Ognuno faccia la sua parte.

Matteo Bertolotti

SPECIALE CAI - ALPINISMO - GIOVANI 18

CLUB ALPINO ITALIANO

Da architetto sono abituato, quando affronto un nuovo tema progettuale, a farmi preliminarmente delle domande che mi aiutano ad inquadrare il problema e, solo dopo aver trovato risposta a queste domande, iniziare a immaginare un edificio nuovo, una ristrutturazione o un restauro dell’esistente.

Le domande che mi sono posto in questi ultimi anni sul Club Alpino Italiano sono ricorrenti e le riporto di seguito:

L’offerta alpinistica che il CAI fornisce è adeguata per chi volesse avvicinarsi a questa pratica?

Le sezioni del CAI nelle varie città sono ancora luoghi dove trovare esperti di alpinismo?

La rivista del CAI è ancora un luogo di dibattito sui temi dell’attualità alpinistica?

L’articolo 1 dello statuto laddove dice che il CAI… ha per iscopo l’alpinismo… è adeguatamente attuato?

Ed infine la marzulliana domanda: “i numeri dei praticanti dell’alpinismo classico sono in costante calo perché il CAI non lo promuove convintamente, o il CAI non promuove convintamente l’alpinismo classico perché i numeri sono in costante calo e quindi non c’è interesse?”

Naturalmente ho già avuto modo di dare una personale risposta ai quesiti. Tuttavia, alle mie conclusioni, dovranno affiancarsene altre che possano dare forma ad un vero e proprio progetto per il futuro del Sodalizio. In conclusione, devo ammettere, che la “vera” domanda che tutti noi dovremmo, in un primo momento molto intimamente e poi sempre più apertamente, porci è se come dirigenti e titolati del CAI possiamo fare qualcosa per invertire questa tendenza, e riportare il CAI al centro del mondo alpinistico.

8

Antonio Montani lungo la Cresta Segantini in Grignetta (foto Marco Morosini)

Antonio Montani, Presidente Generale del CAI

Gli articoli che trovano ospitalità in questa bella rivista della Commissione Lombarda Scuole di Alpinismo

Scialpinismo e Arrampicata Libera, vogliono essere un primo momento di riflessione su codesti interrogativi, nella speranza di innescare un ampio dibattito interno ed esterno al Sodalizio, che ci aiuti a comprendere le ragioni profonde di alcune dinamiche sociali ormai note, definendo “sociali” come riferimento sia all’associazione che alla società tutta.

Inizierei la mia breve riflessione proprio dai cambiamenti sicuritari che negli ultimi decenni sono stati mutuati dalle società anglosassoni ed in particolare da quella americana. Oggi, infatti, il tema della responsabilità è, non solo prioritario, ma addirittura preliminare rispetto a qualsivoglia iniziativa. Questo atteggiamento è per certi versi giusto e per certi versi comprensibile, ma appare chiaro come possa facilmente diventare castrante per un’attività particolare quale è l’alpinismo. Atto che non può e non potrà mai eliminare completamente il rischio. Cosa può fare una grande associazione come il CAI a questo proposito?

Lavorare su due fronti, ovvero assumere tutte le azioni possibili per ridurre il rischio, e non meno importante, ribadire incessantemente, in tutte le sedi possibili, che per alcune attività il rischio zero non esiste.

Invero è indiscutibile come alcune categorie, ad esempio i lavoratori, non debbano essere esposti al rischio, tuttavia non possiamo ritenere che questo concetto possa essere applicato a chi liberamente sceglie, per propri motivi, di dedicarsi ad un’attività ludica. In questi casi chi decide di svolgere saltuariamente o continuativamente quell’attività deve essere messo a conoscenza dei rischi che corre, deve poter usufruire di tutti gli strumenti informativi necessari per la valutazione del rischio ma infine deve consapevolmente prendersi la propria autoresponsabilità. In questo ambito credo il CAI abbia molto su cui lavorare, sia in termini di comunicazione del rischio alla “popolazione” alpinistica, sia in termini di interlocuzione con l’autorità pubblica per vedere riconosciuta questa autoresponsabilità.

La seconda riflessione mi porta subito dentro l’organizzazione del Club Alpino Italiano. L’alpinismo oggi dentro il CAI è fatto esclusivamente dalle Scuole attraverso corsi formativi. L’offerta dei corsi, che è proporzionale al numero di istruttori attivi, non riesce il più delle volte a soddisfare le richieste del pubblico. Quindi viene spontaneo l’interrogativo se sia possibile aumentare il numero di istruttori, naturalmente senza ridurre la qualità formativa,

e se ciò abbia o meno un senso. A questo proposito sono davvero molte le considerazioni che si possono fare, così come sono diversi i possibili punti di vista.

Mi chiedo quale sia il numero massimo di giornate che un istruttore può dedicare agli altri senza che la cosa diventi “patologica”: quanto è giusto chiedere a un volontario?

Inoltre se vogliamo davvero essere intellettualmente onesti, dobbiamo avere il coraggio di chiederci se il volontariato puro rappresenti nella società di oggi la risposta adeguata. Ciò che è certo è che la sola idea di porsi questa domanda ci esporrà alla critica dei veri professionisti, che in questo campo sono le guide alpine.

Ecco allora che immediatamente si innesca una seconda domanda riguardante proprio il tipo di rapporto che CAI e istruttori dovrebbero avere con le guide alpine.

Resto personalmente convinto che aprirsi, fare rete, confrontarsi sia un’attività produttiva molto più che vivere ognuno arroccato dentro il proprio recinto con una concezione medioevale. Anche qui ci vorrebbe un aperto e sereno dibattito, ma dove se non in un luogo proposto dal CAI?

Concludo con un terzo ed ultimo argomento, un tasto dolente per così dire: i giovani.

Il CAI ha fatto, alcuni decenni fa, la scelta di non occuparsi di arrampicata sportiva: è facile giudicare con il senno del poi, tuttavia mi limito a registrare le conseguenze di quella scelta che ha portato sicuramente molti giovani iscritti a rivolgersi a palestre indoor e ASD.

Un avvicinamento all’arrampicata attraverso l’indoor gestito dal CAI avrebbe forse consentito più facilmente il passaggio all’arrampicata “in ambiente” di coloro meno portati per le competizioni o chi, a fine carriera, desidera continuare a scalare in falesia anche su alte difficoltà.

È possibile oggi per il CAI ripensare questa scelta? Cosa

9

Festival di Trento, 1959. Tenzing Norgay, lord John Hunt (capo della vittoriosa spedizione Everest 1953) e Achille Compagnoni davanti al Gran Hotel Trento. Archivio hotel Compagnoni, Cervinia.

comporterebbe a livello sociale in un momento in cui una sezione come Bergamo (forse la seconda in Italia in termini di numero di soci) si vede costretta, per utilizzare la propria palestra del Palamonti, ad affidarne la gestione ad un asd, proprio per il grande impegno richiesto agli istruttori, non gestibile con il volontariato puro?

Torniamo infine ai giovani, a quei ragazzi e ragazze che tra i 15 e 16 anni dimostrano scarso interesse per l’Alpinismo Giovanile, che cercano qualcosa di più avventuroso, quale offerta dà loro il CAI? È possibile immaginare spazi nuovi?

Mi rendo conto che ogni versante da cui si intende affrontare questo tema apre nuovi e diversi interrogativi, così come mi rendo conto che l’attuale dirigenza è chiamata a sciogliere questi interrogativi, sforzandosi di indagare tutte le possibili soluzioni.

Se c’è una risposta che proprio non ho mai accettato alla domanda “Perché fai questa cosa in questo modo?” è “Perché si è sempre fatto così”. Intendo pertanto continuare ad interrogarmi, a creare spazi di dibattito, a sollecitare riflessioni, e spero che in questo processo avrò l’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Club Alpino Italiano, in primo luogo dei nostri titolati.

10

Matteo Della Bordella in arrampicata in Patagonia, al Fitz Roy

IL CAI E I GIOVANI

Alessandro Gogna

È fuori di dubbio che in questi due ultimi decenni la considerazione che i giovani hanno del Club Alpino Italiano sia assai diminuita rispetto al secolo scorso, nel migliore dei casi rarefatta in un indifferente distacco. Ciò a dispetto dell’accresciuto numero dei soci, giusto vanto del Sodalizio. Sarebbe interessante avere una statistica sull’età media del socio del CAI: io credo che si scoprirebbe che è aumentata di parecchio. Si è cominciato con le critiche per nulla velate che apparivano sui forum più in vista: è lì che è stato affibbiato, con evidente significato dispregiativo, il nomignolo di “caiano” a quel socio CAI che acriticamente segue le direttive e soprattutto le vetuste mode di un attempato modo di intendere associazionismo e modo di andare in montagna. Se ci si prende la briga di visitare un po’ di profili facebook, con annessi e connessi post e commenti,

si vede che la parola “caiano” è ormai diventata d’uso comune: a certuni sembra che l’essere iscritto al CAI sia una nota di demerito. E non è più uno scherzo. Tutto questo può apparire assai impietoso e inaccettabile a chi ha creduto e crede nel CAI, un’associazione alla quale ha dato e dalla quale spesso anche ricevuto. In questi individui, la conseguenza più immediata è l’allontanamento da ogni tentativo di comprendere almeno qualche perché. Eppure gli esempi storici che c’insegnano che questo genere di processi è del tutto normale non mancano di certo: ne cito, per brevità, solo due. 1) All’inizio del secolo XX, specialmente subito prima del primo conflitto mondiale, nacquero parecchie associazioni che, a vario titolo, si distaccavano radicalmente del Club Alpino Italiano, rivendicando altri scopi e altri modi di andare in montagna: che diventava quindi anche “operaia”

Festival di Trento (1966?). Da sin. 1afila, Claude Barbier, Gaston Rébuffat, x, Marino Stenico, Michel Vaucher; 2a fila, Cesare Maestri, Georges Livanos, x, Riccardo Cassin, Walter Bonatti, Toni Hiebeler, Bepi De Francesh, Pierre Mazeaud; 3a fila: Gigi Alippi, x, Romano Perego, Roberto Sorgato, Luigino Airoldi, x, Yvette Attinger Vaucher, x, x, x, x (che nasconde una donna), x, x, x, x; 4a fila: donna, x, John Harlin.

12

e non soltanto appannaggio di nobiltà e borghesia.

2) Posteriormente ai moti del 1968, le acque dello stagno furono assai agitate dal Nuovo Mattino, che abbatteva il mito della vetta e della conquista ad ogni costo, ma anche dall’articolo di Reinhold Messner L’assassinio dell’impossibile, che rivendicava senza mezzi termini la necessità di un ritorno immediato all’arrampicata libera e quindi l’abbandono, da parte dell’istituzione CAI, del modo di celebrare le imprese, fino a quel momento impostato sulla conquista (senza badare al come si conquistava). È un dato di fatto che il CAI, da almeno una quarantina d’anni, ha dato ben poca importanza nelle sue pubblicazioni e nella sua attività culturale all’alpinismo nuovo, ai giovani. Se si escludono le serate organizzate dalle Sezioni del CAI in onore di nomi nuovi, accanto a quelli vecchi, non rimane nulla. La mia opinione è che se si trascura l’alpinismo dei giovani, ci sarà (come in effetti è stato) un generale loro allontanamento (anche di coloro che non scalano ma sono appassionati di montagna) da un’associazione che mai potrebbero sentire consona ai loro bisogni.

Aggiungiamo la frammentazione dell’alpinismo che si è verificata, con una serie di discipline assai diverse che non sto neppure a elencare. Nessuno, a livello generale, ha seguito con attenzione l’evoluzione di questo fenomeno, neppure il Club Alpino Accademico, che più di tutti avrebbe dovuto farlo. Tanto è vero che oggi il CAAI è tra le associazioni a più alta età media dei soci.

Non sostengo che il CAI avrebbe dovuto inseguire tutte queste singole discipline: al contrario avrebbe dovuto (come ha fatto, in qualche caso controvoglia) scortare e favorire il passaggio a organizzazioni più dedicate,

intavolando però con loro una seria collaborazione.

Ricordo i Festival di Trento degli anni Settanta, ma anche degli Ottanta: erano pieni zeppi di vita, pochi eventi ma tanti invitati, il fior fiore degli alpinisti da tutto il mondo. Si facevano due convegni, non di più, accanto alla regolare proiezione dei film in concorso. Ma quelle riunioni sono risultate memorabili in più occasioni, con lo scontro appassionato di persone che ci credevano. Oggi un normale Festival di Trento ha anche fino a cento eventi, piccoli e grandi: ma in nessuno si verifica l’accensione di quella scintilla che nel passato portava i protagonisti, dopo essersi massacrati nelle discussioni pubbliche, a fare vere amicizie a suon di birre fino alle tre del mattino e a programmare imprese e scalate assieme. Nessuno di questi eventi ci fa battere le mani fino a spellarcele, tutti in piedi. Altro che “social”! Oggi si preferisce invitare il grande personaggio, quello che fa rumore sui giornali e presso il grande pubblico: e ci si dimentica della base (costituita guarda caso dai giovani): e senza la base che soffia sul fuoco non c’è fiamma, non c’è passione. Non escludo affatto che il CAI possa recuperare il terreno perduto: si tratta di comprendere i perché, fare autocritica e ascoltare con pazienza. Si tratta di capire che il futuro è in mano ai giovani e che, se vogliamo aiutarli, non è accettabile l’arroccamento su posizioni prestabilite e ufficiali, considerate le uniche possibili. Non deve cadere nell’errore che basti dotarsi di strumenti social alla moda (LinkedIn, Instagram, Twitter) per mettersi al passo con i tempi. Il cambiamento dovrà essere radicale, al posto di qualche piccola battaglia ego-riferita dovrà essere soffio vitale nelle pieghe di qualunque riunione del CdC, nelle assemblee, nei consigli di Presidenza, nella rivista del CAI, nei comunicati, nei rapporti con le associazioni ambientaliste, ecc.

Nessun giovane ha mai contestato il Bidecalogo ma, guarda caso, questo prezioso strumento è tra i più disattesi nella pratica quotidiana di CAI e Sezioni!

Sarà una via molto difficile e parecchio esposta a errori e fallimenti. Però l’alternativa è la fine del CAI: prima si verificherebbe la progressiva dispersione dell’autorevolezza culturale fino all’annullamento, in seguito la frammentazione totale in un arcipelago di Sezioni, e infine il crollo delle adesioni.

13

Gian Carlo Grassi al Trento Film Festival

LARGO AI GIOVANI!

Marco Berti

In questo numero de Lo Zaino è nostra intenzione interrogarci sul futuro del CAI e di come nel corso del tempo il rapporto tra le diverse generazioni sia mutato e purtroppo, in alcuni casi, fortemente fratturato. C’è chi ha saputo riadattarsi e chi ha lasciato che l’acqua scorresse lungo il fiume, ma c’è stato anche chi ha fortemente combattuto perché qualcosa cambiasse e, dopo innumerevoli lotte contro i mulini a vento, ha fatto la scelta più naturale: andare altrove. Oggi più che mai occorre prendere coscienza dei numerosi treni perduti e mai rincorsi.

Ho chiesto a Marco Berti, ex socio del CAI e da anni collaboratore de Lo Zaino di raccontarci la sua esperienza; di provare a contestualizzarla anche con altre realtà di oltre confine. Il risultato risponde perfettamente alle mie attese. Qualcuno storcerà il naso, qualcun’altro apprezzerà. Di certo, dalla sua analisi si può, con umiltà e consapevolezza, iniziare a riflettere senza inganni. Forse non tutto è perduto. Matteo Bertolotti

Il titolo sottintende ad un tema di riflessione che spesso affronto con numerosi amici, non solo appartenenti al Club Alpino Italiano, ma anche ad altre associazioni sportive o culturali.

Il C.A.I. comprende all’interno dei suoi valori entrambe queste componenti, sport e cultura, che sommate al connotato della precarietà e caducità che caratterizza ogni attività svolta nell’ambiente naturale fonda di fatto l’alpinismo come pratica. Questa è la sua peculiarità, il suo valore e sicuramente la sua forza.

Elementi, sport e cultura, che non si realizzano separatamente, ma convivono in simbiosi e in continua evoluzione, proiettati in un futuro che è obbligatoriamente e fisiologicamente legato alla gioventù con il suo vigore, il suo disincanto e una indispensabile e corposa dose di entusiasmo sognante.

Sport e cultura come inclusione sociale, strumenti efficaci per superare le differenze, per creare il senso di comunità e incoraggiando il dialogo.

14

Disegno di Caio - www.caiocomix.com

Non so se Largo ai giovani! è un titolo azzeccato (forse sarebbe stato più corretto W i giovani!) perché spesso viene impiegato da quelle persone di età avanzata che non vogliono lasciare lo scettro e rivestono ruoli apicali all’interno delle aziende o nei sodalizi come il C.A.I.. Frase ripetuta quasi come uno scaramantico mantra per scongiurare il rischio di dover cedere quanto conquistato, lasciando un illusorio spazio solo a qualche brillante, ma ossequioso quanto inutile, giovane yes man

Consapevole di avventurarmi in un tema complesso, in cui l’esperienza di vita vissuta può talvolta farmi perdere il senso generale a favore di singoli accadimenti, ho voluto mettere a fuoco l’insegnamento tratto da quarant’anni di esperienze dirette nell’ambito delle quali ho avuto modo di conoscere, oltre al C.A.I. a livello sezionale, altre realtà simili come l’Alpenverein Südtirol, l’American Alpine Club e il Sierra Club.

In ogni ambito associativo, i giovani, in particolare quelli concentrati su l’aspetto più sportivo, troppo frequentemente si scontrano con un esasperato conservatorismo, altre volte con un ridicolo arrivismo dal sapore politico, non ultima l’ottusità di chi ha paura del cambiamento o chi preferisce vivere in un tutelante campanilismo che non accetta contaminazioni.

In ogni associazione, ogni generazione rappresentata dovrebbe operare in maniera sinergica con le altre. Riflessione banale e scontata, ma che in certe situazioni o con certe cariatidi, appare più complicata se non impossibile del salire con dei sandali infradito il versante Kangshung dell’Everest (anche se l’alpinismo e l’arrampicata continuano ad insegnarci che l’impossibile, il limite, è lungi dall’essere definito).

Quanti giovani all’interno delle associazioni – qualsiasi - si sono dovuti scontrare con dei sepolcri imbiancati? Giovani che nel trovarsi ad affiancare questo tipo di persone, inizialmente entusiasti e orgogliosi di poter portare un loro contributo, rimangono basiti, impotenti e carichi di una delusione che li porta ad allontanarsi dal gruppo pur continuando a praticare l’attività che è la loro passione e il cui terreno di gioco è fatto di roccia, neve e ghiaccio. Elementi che sono lì per divertirsi e godere del momento, non condizionabili dalle bassezze umane.

E poi, continuamente, vedo nascere gruppi che organizzano attività in montagna. Alcuni durano il tempo di una stagione, anche perché nati spontaneamente e senza aspirazioni gerarchiche al loro interno. Altri, più strutturati, conquistano l’attenzione di molti appassionati senza voler

essere alternativi al C.A.I., ma spesso lo diventano a livello territoriale.

Alcuni soci, accompagnatori o istruttori del C.A.I., si indispettiscono per il nascere di queste realtà, ma perché non si pongono una domanda e si danno una risposta ricordando un noto conduttore e giornalista televisivo e come ci dovrebbe insegnare il buonsenso. L’essere parte di una struttura istituzionale come il C.A.I., per chi vuole andare in montagna non è più importante come un tempo.

Altrettanto vale per la F.A.S.I. e tutte quelle associazioni che attirano i giovani verso il mondo dell’arrampicata, perché è lì che si trova il futuro di tutto quello che può essere legato alle attività che portano a quell’alpinismo che per alcuni sembra debba rimanere relegato a codici antichi e conseguentemente obsoleti.

Volendo operare una disamina sulle fasce generazionali che caratterizzano questo mondo possiamo riconoscere:

i giovani, quelli che lo sono realmente, di mente e di spirito, non solo anagraficamente. Puntualizzo questo aspetto perché ne ho conosciuti alcuni che fanno apparire gli ottocenteschi presidenti dell’Alpine Club di Londra come dei novelli Jim Morrison. Giovani che con i loro sogni, entusiasmi, obiettivi alti, realizzabili o irrealizzabili (tutto da dimostrare), possono essere la forza motore per dare colore ad un ambiente che a volte – spesso - si ingrigisce;

i Nel mezzo del cammin di nostra vita, quelli un po’ più giovani di me, che possono avere ancora entusiasmo, magari più equilibrato, e pregni, ancora, di energia da vendere;

i più vecchi, ai quali mi sto avvicinando (il più lentamente possibile), che possono regalare quell’esperienza che è frutto di errori, conseguenza di antichi entusiasmi, spesso ipocritamente dimenticati. Esperienza che non deve essere un muro invalicabile, ma due braccia che sono in grado di tenere il volante anche sulle strade più sconnesse e tortuose della burocrazia e delle regole, smettendo di denigrare chi ha “la colpa” di essere nato molti anni dopo di loro.

Nell’invecchiare mi sono convinto che c’è chi, in là con gli anni, vive i giovani come un nemico, senza capire che quest’ultimi sono l’entusiasmante oggi del nostro ieri.

Quando ho iniziato a scalare, era la fine degli anni ‘70, aveva preso spazio il concetto di montagna senza cima perché il terreno di gioco si era ampliato sulle pareti

15

di bassa quota facendo nascere una nuova e concreta disciplina che nel tempo ha sempre avuto meno a che fare con l’alpinismo. Quell’arrampicata libera (da preconcetti) che all’epoca agitò gli animi di certi ambienti del C.A.I. e che ancor oggi è in continua evoluzione, libera alle interpretazioni, in crescente pratica tra severe regole e etica, ma comunque obbligatoriamente aperta al cambiamento e all’evoluzione.

Io ricordo la diffidenza e la lentezza con la quale il C.A.I. si è avvicinato e adeguato ai cambiamenti degli anni ‘70 e ‘80. Arrampicata sportiva che è figlia di quel free climbing importato dalla California anche con il suo stile Woodstock E se il festival musicale del 1969 è noto anche come ‘3 Days of Peace & Rock Music’, quello che giunse dalla Yosemite Valley per la scalata fu ugualmente una totale ricerca di libertà dai rigidi stereotipi europei dove le Joan Baez e Janis Joplin, i Jimmy Hendrix e Joe Cocker si chiamavano Warren Harding, Royal Robbins, Chuck Pratt e Jim Bridwell.

Conseguenza di quella ricerca di libertà fu l’affrontare pareti di roccia che fino a quel momento non erano state degnate di uno sguardo o semplici palestre per prestigiosi obiettivi. Inizio di un percorso che vede la sua prima sintesi ne I Cento Nuovi Mattini dove Alessandro Gogna cercava di capire dove collocare questo nuovo modo di scalare, nel quale la ricerca delle difficoltà era portata alle sue estreme conseguenze utilizzando terrificanti – perché finte -protezioni dal conscio effetto placebo o con l’utilizzo degli spit.

In Italia, questa rivoluzione ebbe dei trascinatori in personaggi come Roberto Bassi, Manolo, Mariacher e Luisa Iovane che nella Valle del Sarca trovarono il

loro parco-giochi; Ivan Guerini in Val di Mello sul finire degli anni ’70 diede vita al “Gioco-Arrampicata” al quale seguirono altri giovani valtellinesi, tra i quali Jacopo Merizzi, Paolo Masa e Giuseppe Miotti che furono gli animatori del gruppo dei Sassisti. Quel nome, inizialmente, era un termine dispregiativo affibbiato da qualche solone

del C.A.I., ma come successe a Cézanne, Degas, Monet e altri, artisti inizialmente denigrati come Impressionisti, i destinatari lo metabolizzarono e lo fecero proprio. Quella dei sassisti fu una volontaria rottura con un ambiente alpinistico stretto dentro abiti e tradizioni che altri avevano confezionato nei decenni precedenti. Niente statuti, comitati, presidenti e consiglieri, solo un nuovo modo di intendere l’alpinismo e l’arrampicata tra libertà e creatività.

Sicuramente quei giovani di un tempo non avranno un sasso che vale 98 milioni di euro come un quadro di Monet, ma quel loro bisogno di cambiamento ha lasciato il segno e quella storia continua.

E il C.A.I. dove stava in tutto questo? Tolto qualche illuminato, primo tra tutti l’immenso Riccardo Cassin, il resto stava a guardare senza particolare attenzione, un po’ spocchioso, spesso indifferente, altre volte infastidito.

Nel 1985, a Bardonecchia vengono organizzate le prime gare di arrampicata del mondo occidentale. Non che a tutti i top climber piacque l’idea di mettersi in competizione, ma fu l’inizio di un qualcosa di veramente diverso dallo stereotipo del ‘rocciatore’ conosciuto dalla massa. E ancora il C.A.I.? Alla conferenza stampa, Cassarà, uno degli organizzatori, dichiara «Non abbiamo trovato, salvo poche eccezioni, una vera ostilità da parte delle autorità

16

Disegno di Caio - www.caiocomix.com

alpinistiche italiane, innanzi tutto il CAI, e siamo grati alla Presidenza Generale del sodalizio per la... benevola astensione». L’elegante vena ironica di Cassarà dà l’impressione che il C.A.I. c’è, ma preferisce mantenere un ruolo di osservatore; è sempre attendista quasi non volesse cogliere al volo il vento del cambiamento. Sempre nel 1985 nasce il magazine ‘Alp’ che porta una ulteriore innovazione, più vicina al mondo che cambia e allo stile richiesto, affiancandosi al già consolidato ruolo della più matura Rivista della Montagna, alternative alla Rivista del CAI e allo Scarpone sempre un po’ in affanno nel capire che il mondo dello sport in montagna stava diventando un’altra cosa.

Uno degli indicatori di questi mutamenti nell’attuale evoluzione dell’arrampicata e dove ritengo sia utile prestare attenzione, è il defunto Melloblocco, manifestazione nell’ambito della quale si promuoveva il bouldering; appagante ed economica attività sportiva dove sono sufficienti un paio di scarpette da arrampicata, magnesite e un crash pad Si raggiunge un masso che ha catturato la nostra attenzione, si sale senza corda, senza imbrago, immersi nella natura praticando un divertente gioco tra inesistenti appigli, appoggi e complicati movimenti. Bouldering che attira i giovani verso la montagna e l’arrampicata. Qualcuno dice che i raduni come il Melloblocco sono una perdita di tempo per ragazzi che non accettano la severità delle alte cime. Quindi? Dove sta il problema? Sono numerosi i boulderisti, poi diventati eccellenti climber e poi alpinisti ammirati perché hanno portato sulle grandi pareti delle Alpi

l’esperienza dell’esasperazione della difficoltà sui massi. Il Melloblocco era indubbiamente uno stimolante evento che creava feeling tra montagna e giovani.

Oggi, molti millennial si avvicinano all’arrampicata non tramite le scuole di alpinismo del C.A.I., ma con il passaparola, nell’apparire di belle foto o video su instagram o nel ricevere qualche bella immagine tramite whatsapp da un compagno o una compagna di classe aggrappati su un piccolo appiglio di un solitario sasso adagiato su un prato. Provano a fare dei blocchi, si divertono, e lì comincia la sintonia con la roccia o anche con la plastica delle palestre indoor per poi cercare sempre di più.

Ai miei anni era diverso, per molti come me è stato diverso. Sognavo le montagne, si andava a fare le gite (oggi trekking) per raggiungere i rifugi, poi le ferrate finché un giorno, al rifugio Carestiato, vidi un vero alpinista giungere con corde, moschettoni e chiodi tintinnanti e penzolanti. Emozione.

Eravamo nella seconda metà degli anni ’70 e con un giovane coetaneo mi inventai rocciatore. Cordino da 8 mm lungo venti metri, l’imbragatura intera comprata per le ferrate, gli scarponi da alpinista acquistati dopo un’estenuante tortura cinese ai danni di mia madre, chiodi comprati senza sapere come usarli e un martello rubato dagli attrezzi del papà.

Trovata una parete provammo a salirla. Partivamo di nascosto e passavamo le ore, i giorni, le settimane, che poi diventarono anni, per salire solo quindici metri di quella parete verticale e strapiombante.

Finché un giorno mio padre scoprì il perché di quelle

17

Disegno di Caio - www.caiocomix.com

strane fughe verso quelle pareti nascoste tra i boschi, e capendo che non poteva fermarmi mi iscrisse al C.A.I. e poco dopo al corso roccia.

Questa è una storia comune a molti. Il C.A.I. era il tempio dell’andare in montagna, il luogo dell’alpinista e lì e solo lì, almeno da cittadino, potevi iniziare a pensare di poter realizzare il tuo sogno verticale. Ricordo quando ricevetti la tessera. L’emozione fu grande. Oggi non è più così, i giovani trovano alternative. Il C.A.I. non è più quel luogo nel quale il diventare socio era quasi ricevere una medaglia o perlomeno l’entrare in un gruppo per pochi eletti; almeno io, adolescente, ancora pregno di una buona dose di retorica, la vivevo così.

È facile sostenere un giovane dotato che dopo il classico corso roccia si presenta con il potenziale per lasciare un segno nella storia della sezione o molto di più, ma spesso questi non hanno bisogno del C.A.I., al massimo di un buon mentore. Mentore che si rende disponibile - a volte - per l’interesse di chi vede in quel ragazzo lo strumento per prolungare la propria vita alpinistica, arricchendo un curriculum in fase discendente, mentre altri lo fanno con il genuino piacere di accompagnarlo in strade a loro note per poi aiutarlo nello spiccare il volo verso altre mete, lasciandolo andare nella giusta direzione e far diventare realtà i sogni più alti.

Premesso che tutto quello che viene svolto all’interno del C.A.I. si basa sul volontariato e conseguentemente ha tutto il mio rispetto e la mia ammirazione, non sono così convinto che la disponibilità e la dedizione sia un valore unico e assoluto per fornire stimoli e strumenti a quei giovani che vedono la montagna nel loro futuro, sia a livello dilettantistico che professionale. Un’attività che si basa sul volontariato, porta certe persone a far diventare lo spazio conquistato come un proprio feudo, ma in un’associazione non esiste la proprietà, sia formalmente che come conseguenza di una disponibilità e dedizione che non è imposta. Molto tempo fa, nel mio parlare, anche stupidamente, senza filtri e spesso senza spiegare, ripetevo una frase per descrivere certi istruttori di alpinismo del C.A.I. “un alpinista fallito che ha il suo unico momento di gloria quando ha accanto un allievo neofita”. Ovviamente esageravo e se guardato nell’ampio e complesso mondo delle Scuole di Alpinismo, è un’affermazione sbagliata e sproporzionatamente irrispettosa, ma se qualcuno si fa un esame di coscienza qualcosa di vero c’è e quando intendevo fallito, non la pensavo in quanto tale, ma fallito nelle sue aspettative di alpinista e nel suo ridicolo pavoneggiarsi sul poco o niente.

Avere un istruttore senza storia, con poco attività, con niente da raccontare e che vive l’alpinismo solo nel periodo del corso, è come guardare un documentario sulle Alpi su un televisore spento.

Ma devo dire la verità, la realtà sezionale che molti anni fa mi ha fatto elaborare questa frase, adesso la vedo vitale, con istruttori in continua attività e gioia di trasmettere la propria passione. Guarda che coincidenza: istruttori giovani.

È vero, a volte bisogna aspettare un obbligato cambio generazionale e trovare chi si renda disponibile a rinunciare ad un po’ della sua attività alpinistica per dedicarsi ai corsi, ma delle volte si perde il treno della continuità perché questo cambio è impedito e anche perché il volontariato porta ad una ondivaga qualità. Ma perché non pensare di condividere, in maniera organica e strutturata, la progettualità e la gestione delle Scuole di Alpinismo del C.A.I. con le guide alpine? Io lo vedrei come un valore aggiunto e non come un disturbo.

Ma se i vecchi devono aprire la mente, i giovani non devono essere distruttivi. Distruttivo che è controproducente per l’ambito associativo e per loro stessi. Rompere per ricostruire è sempre più difficile e complicato.

Le nuove generazioni devono avere la capacità di ascoltare e raccogliere. I vecchi di sostenerli, regalando il loro vissuto nei suoi pregi e nei suoi difetti, senza nascondersi dietro un “ma ai miei tempi” o con un ironico o altezzoso, paternalistico accontentati, convinti che l’andare oltre di questi ragazzi potrebbe oscurare la loro effimera fama. Io sono sempre stato convinto, a differenza del noto proverbio, che chi si accontenta non gode

Il giovane dovrà metabolizzare e trasformare quanto ricevuto per farlo proprio.

Ma se un ragazzo o una ragazza sono nati nei primi anni del XXI° secolo, è colpa loro se il mondo della montagna è cambiato e conseguentemente lo spazio di avventura è più limitato e sicuramente diverso?

Ovviamente no! Semmai è colpa di chi li ha preceduti.

Ognuno inizia il suo viaggio per un suo intimo motivo e l’alpinismo è stato il mio strumento per realizzarlo. Ero uno dei tanti appassionati, determinato a vivere tra le montagne ed in particolare sulla catena himalayana, affascinato da quel mondo e dall’opportunità di avventura che ancora offriva, dalle popolazioni che lì vivevano e ovviamente dalle sue alte montagne.

Tutto in completa autonomia e senza avere una famiglia come sponsor (beati quelli che ce l’avevano).

18

Disegno di Caio - www.caiocomix.com

Non fu facile, ma i soliti sepolcri imbiancati, vivevano come un disturbo il mio piacere di condividere, tra accuse di presunzione e imprudenza, in un continuo mettere in discussione la mia attività, ironizzando in maniera pesante sulla mia persona e sulle mie aspirazioni. È la storia che ho vissuto (dovuta a singole stupidità) e che ho ritrovato ascoltando altri alpinisti, ma fu una utile scuola di vita che mio malgrado, mi ha portato gradualmente ad allontanarmi e a godere delle montagne con quella parte di mondo che viveva e vive il C.A.I. per i meri aspetti assicurativi e per gli sconti nei rifugi. Solo la caparbietà, un minimo di capacità organizzativa, il saper affrontare e metabolizzare i numerosi errori fatti nelle prime esperienze, mi permisero di trasformare quella passione in una professione. Nessuno può o deve pretendere dal sodalizio un aiuto materiale o esperienziale, ma buonsenso e rispetto reciproco porterebbe ad evitare di appesantirgli le difficoltà del raggiungimento dell’obiettivo, non mettendolo in condizione di trovarsi ai margini perché non segue la linea retta e definita o perché ha voluto andare oltre i muri, disturbando chi nel C.A.I. ha trovato una comfort zone. Lì dove tutto si è appiattito accontentandosi dell’abitudine, potente antidoto contro la voglia di assumersi un rischio (quando l’alpinismo vero ci ha sempre insegnato il contrario). Il mondo è fatto di cambiamenti ed è solo facendo il passo più lungo della propria gamba (anche studiato e preparato, dove, ovviamente, rimane un margine

di pericolo) che si possono produrre novità e risultati. Non c’è niente di più appagante del rompere la catena delle abitudini.

L’entusiasmo di un giovane non va mai frenato, anzi, va alimentato, perché se limiti il suo spazio di movimento tra tutelanti sicurezze, non gli insegni a vivere, ma a sopravvivere, impendendogli di godere appieno di un’esperienza intensa e ricca come quella offerta dal mondo delle montagne.

Al fine di comprendere meglio questo fenomeno sarebbe interessante promuovere un sondaggio tra i soci dai 10 ai 110 anni (possibilmente, i più giovani, liberi di dire quello che pensano, non consigliati o condizionati dai genitori).

Altrettanto utile sarebbe un’indagine fatta intervistando chi se n’è andato dal sodalizio, in particolare chi l’ha fatto tra i 20 e i 30 anni. Capire quali aspettative sono state disattese e cosa ha causato l’allontanamento.

Chi guida il sodalizio dovrebbe mettersi dalla parte di Nicandro, al quale Plutarco si rivolse dicendo che è necessario imparare ad ascoltare per trarne valore. Partendo dall’ascolto si può fare sintesi delle singole esigenze, trovando i punti di incontro e valorizzandoli potendo creare le condizioni per promuovere un andare in montagna evoluto, che va incontro ad ogni aspirazione, senza tarpare le ali, ma insegnando a volare, sostenendo progetti e facendo in modo che anche gli amanti della

19

burocrazia, ritornino a parlare di esperienze tra sentieri e crode e un po’ meno di numeri, leggi e regole.

Da anni non sono iscritto al Club Alpino Italiano anche spinto da situazioni come quelle che ho sopra descritto e subìto, pur ritenendo che non abbiano mai rappresentato il C.A.I. nella sua interezza, ma questa è la mia esperienza, anche se non nascondo che la passione, l’intelligenza e l’umiltà dei giovani e attivissimi amici de ‘Lo Zaino’ mi stanno facendo riflettere e guardare con interesse al futuro del sodalizio.

E con la stessa attenzione e curiosità seguo i gruppi come i Ragni di Lecco la cui eccezionale storia non ha mai avuto fine in un continuo rinnovarsi con giovani che riescono a coniugare la grande storia del passato con l’evoluzione del presente.

Cedendo un po’ a quel campanilismo da me prima criticato, sento il bisogno di citare i giovani de i Gransi di Venezia che negli ultimissimi anni stanno ridando vita a una storia che renderebbe orgogliosi i soci fondatori, ormai

tutti scomparsi per raggiunti limiti di età. Non ultimi i Ghiri di Romagna, gruppo di energici ragazzi nato a Forlì nel 2014, dei quali ho visto muovere i primi passi con un entusiasmo al limite del commovente. E il valore di questo bisogno di aggregazione, sia nel passato che nel presente, non è dato dagli 8a o dagli ABO, ma dal piacere di svolgere un’attività di buon e alto livello e condividerla in una unità di intenti che promuova il piacere della pratica alpinistica o puramente arrampicatoria. Sono solo degli esempi perché ne esistono molti altri lungo tutto lo stivale ed è triste che nonostante i più siano nati all’interno delle locali realtà del C.A.I. e alcuni membri diano il loro contributo nelle scuole di alpinismo, ci sia spesso una idiosincrasia con il resto della vita della sezione.

20

Disegno di Caio - www.caiocomix.com

Non ho mai smesso e mai smetterò di consigliare (se mi viene chiesto) e supportare quei giovani che sentono il bisogno di salire in montagna, sia da escursionisti che da alpinisti e siano essi di associazioni alpinistiche o un po’ anarchici.

Alcuni di questi li leggo, li seguo sulle riviste, poi ci sono quelli che si sono allontanati dalle crode per altri interessi, altri vagano, silenziosi, tra cime e pareti nascoste, indifferenti al modello alpinistico proposto alla massa, così come non dimentico quelli che sono stati fermati per sempre nella loro passione, a volte per pura sfortuna, altre volte per un esasperato arrivismo che ha presentato un conto esageratamente alto. Ma tutti, tutti e in diversa maniera, mi hanno regalato emozioni, stimoli, mi hanno fatto crescere, confermandomi che l’andare in montagna rimane l’esperienza umana più appagante che io abbia conosciuto.

E penso a quelli che scrivono che la cima non è importante, tipica frase per giustificare la rinuncia, quando invece la vetta è importante quanto il percorso che ha permesso di raggiungerla.

Senza la cima non c’è il percorso che a volte cambia perché anche le montagne crollano, si trasformano e in qualche maniera evolvono.

Ogni associazione ha bisogno di un miglioramento continuo dove il cambiamento ha il solo scopo di regalare strumenti e prospettive concrete e coinvolgenti. Forse non cambierà mai perché i giovani diventano vecchi e il ciclo continua. C’è solo da sperare che i giovani di oggi non diventino vecchi, ma solo dei giovani più maturi.

Voglio ringraziare Claudio Getto - Caio Comix per la sua disponibilità nel colorare queste mie riflessioni regalando sorrisi e qualche utile risata.

21

Disegno di Caio - www.caiocomix.com

PER CREARE UN FUTURO

Francesco Bruschi

Non è mai facile ritornare con la mente indietro negli anni, ma a volte è importante ricordare il passato, ancora prima di pensare al futuro. Perciò, colgo al balzo l’occasione e ripenso con immensa nostalgia alla limpida fanciullezza ormai da diciottenne. Mi accorgo improvvisamente di quanti viaggi e di quante avventure invernali e estive immerso nella natura avevo avuto la fortuna di vivere mano nella mano dei miei genitori, senza alcun obbligo, ma solo e soltanto col piacere di essere lì alla ricerca di un raro animale selvatico, di un silenzioso bosco immerso fra le alte rocce delle montagne o di una via non ancora scalata da nessuno. Sempre gli occhi rivolti verso il confine fra le guglie rocciose e il cielo, alla ricerca di una sfida profonda e sincera con sé stessi, e con l’intento, passo dopo passo, di andare oltre senza mai dimenticare la sicurezza, con la consapevolezza di essere, in fin dei conti, alla ricerca di un qualcosa che forse non riusciremo mai a trovare. Quando qualche anno dopo mi iscrissi all’Alpinismo Giovanile nella sezione Cai di Firenze. Non avevo poi chissà quale intento, anche perché nel mentre, in quegli anni, giocavo a calcio e avevo anche l’impegno dell’atletica ad alto livello, perciò a spingermi era semplicemente una voglia immensa di scoprire la montagna in ogni suo lato. Fin da subito cominciai a conoscere tanti altri ragazzi, spesso più grandi di me, seppur con la voglia comune di respirare un’aria genuina lontano dalla città. I giovani, almeno a Firenze, non mancavano, il problema è arrivato con il tempo, quando gli stessi, da assidui frequentatori sono cominciati a mancare senza un apparente motivo. Per quanto mi riguarda, pur avendo ormai lasciato andare il percorso dell’AG da diversi annetti, con l’aspirazione di viaggiare verso altri lidi e con il bagaglio di formazione tecnica ed umana, da loro donatomi, penso che quello all’interno del Cai Firenze sia stato davvero un percorso di formazione indimenticabile grazie alla condivisione con gli altri ragazzi, fra tutti l’amico inseparabile, compagno di tante tante avventure Francesco Tomè, e le figure imprescindibili degli accompagnatori ormai sempre in minor numero ogni anno che passa.

Infatti, al di là del proseguire inesorabile degli anni non è certo facile far fronte alle difficoltà burocratiche legate anche alla responsabilità delle loro figura nei confronti delle famiglie considerando anche le restrizioni legate a qualche avvenimento di cronaca o ad incidenti più o meno gravi.

Pur essendo un discorso complesso e delicato vorrei riuscire a lasciare ai lettori un concetto a mio modesto avviso importante sulla responsabilità: nonostante le leggi statali e civili non consentono di agire così liberamente fino alla maggior età è al contempo vero che quando si è in montagna, si deve cominciare a comprendere che la responsabilità ricade sul singolo e che in certe situazioni si devono avere delle capacità per riuscire a cavarsela anche da soli muovendosi sempre con attenzione scrupolosa e con rispetto assoluto.

Ma prevenire, anziché curare, è importante. Per questo motivo, per coloro che fossero propensi a intraprendere un percorso spiccatamente alpinistico, sarebbe importante poter accedere ai corsi di formazione più tecnici anche prima dei diciott’anni di età consentendo così di avere una formazione più dettagliata e accurata per svolgere tali attività. Anche perché il ragazzo, potrebbe comunque imparare delle nozioni sbagliate che una volta in ambiente diventerebbero pericolose per la sua stessa vita. In questo penso che il Club Alpino Italiano abbia una delle più grandi sfide degli anni a venire: è importante che si riesca a creare una classe di studenti eccellenti dotati di senso critico, teorico e pratico senza lasciarsi limitare da un eccessivo militarismo capace di inibire la creatività di un ragazzo volenteroso di imparare e di vivere certe esperienze in montagna, che viste dagli occhi di alcuni possono essere impensabili o estremamente pericolose. Questo non significa che ogni sezione giovanile debba diventare un percorso settoriale di alpinismo per un ristretto gruppo di ragazzi. Anzi è bene dire che, per chi vuole vivere in un certo modo la montagna, ritengo sinceramente che il Club Alpino Italiano riesca a fornire già allo stato attuale molto sostegno. Considerazione che ben

22

si adatta, sia a coloro che vivono da anni la montagna, sia a coloro che da poco tempo la approcciano, ritrovando così in questa istituzione un punto di riferimento imprescindibile. Quanto invece vorrei dire è che manca, per certi aspetti, un percorso spiccatamente alpinistico, finito quello in una realtà di Alpinismo Giovanile, che abbia l’intento di garantire ai giovani una formazione impeccabile senza per forza attendere. Un percorso che stimoli gli stessi alla ricerca di avventure, vicine o lontane che siano, senza porre bastoni fra le ruote alla loro vena creativa e alla voglia di andare oltre.

Ma ritornando al discorso di poco fa, l’importante non è quindi solo riuscire ad attirare i giovani, ma anche e soprattutto non lasciarli andare via una volta presi con sé. Troppo spesso infatti, ripensando agli anni scorsi, é capitato di vedere lasciare a metà un percorso cominciato da bambini perché la voglia o gli stimoli finiscono.

Un aspetto senza alcun dubbio di rilievo è chiedersi quanto effettivamente si investa nelle sezioni giovanili non solo a livello nazionale perché immagino sia piuttosto complicato stare dietro a un simile impegno, ma anche e soprattutto a livello di singola sezione, quanta cura e dedizione riserviamo ai giovani?

Non penso manchino i giovani volenterosi di vivere la natura, sognatori di piccole o grandi avventure, anche se certamente non saranno mai il numero di quelli che invece aspirano ad altro.

Per questo motivo è essenziale non lasciarli andare questi ragazzi una volta che intraprendono il percorso. Certo non

dipende solo al Club Alpino Italiano se un ragazzo decide di dire basta, ma sicuramente gioca un ruolo fondamentale, specie da piccoli, l’essere incantati da certi ambienti, l’essere impegnati in un’attività soddisfacente nonostante la fatica e l’essere incuriositi da storie di alpinisti del passato.

Poi qualora l’afflusso cresca a farsi più pesante sarà anche l’impegno di ogni sezione affinché si riesca a educare ognuno di loro, in ogni aspetto del vivere la montagna. Sarebbe davvero meraviglioso creare, senza illudere nessuno, una realtà tangibile di possibilità per i giovani che sognano mattina e sera di vivere di una passione così lontana dalle distrazioni di tutti i giorni, così inutilmente utile, così vera e sincera.

Non voglio avere la pretesa di cambiare tutto e tutti ma in fin dei conti ritengo doveroso provarci, nonostante poi possa uscirne un mero tentativo infruttuoso. Un processo non è poi così diverso dal salire montagna: provare, fallire, riprovare ancora e fallire meglio con la consapevolezza che ciò che conta è provarci fino alla fine. Non importa solo e soltanto il fine e l’utile, ma anche l’inutile importanza dei sogni di ogni ragazzo.

Pertanto non può che essere un nostro onere e un nostro onore avere la premura di accompagnarli passo dopo passo anche nella comprensione che è la passione a spingerci a svolgere questa attività.

“Non sono niente. Non sarò mai niente. Non posso volere d’essere niente. A parte questo, ho in me tutti i sogni del mondo…” Fernando Pessoa

23

Francesco Bruschi e Francesco Tomè

24

Francesco Bruschi e Francesco Tomè, preparazione progetto from Florence to Mont Blanc

Francesco Bruschi

Francesco Bruschi

Fino al 2018 molte attività svolte con i ragazzi di terza fascia (14 – 17 anni) erano in un ambito non prettamente escursionistico: sia come attività sezionali che nazionali e internazionali.

Si svolgevano, all’interno dei corsi avanzati di alpinismo giovanile, giornate dedicate all’alpinismo su difficoltà contenute, alla speleologia (sempre in collaborazione con speleologi) e all’arrampicata su monotiri (in alcune falesie specifiche e in collaborazioni con istruttori e sezioni). Oltre ai corsi di alpinismo giovanile venivano svolti corsi monotematici, in collaborazioni con istruttori, soprattutto di arrampicata, scialpinismo, sci di fondo escursionismo, di cicloescursionismo.

Molti gruppi sezionali organizzavano salite estive su varie vette di 3000 e 4000 metri (Cevedale, Marmolada, Gran Paradiso, varie cime del Monte Rosa, ecc.), si erano organizzate spedizioni internazionali sia da parte della CCAG/ SCAG che da singole sezioni (ad esempio Ararat nel 2013, Ande Peruviane nel 2018) e a livello internazionale i nostri giovani partecipavano alle attività UIAA: stage su cascate di ghiaccio, salita al Gran Paradiso, ecc.

Con l’emanazione dell’atto 2 del 2018 molte di queste attività si sono fermate, soprattutto quelle alpinistiche organizzate dalle sezioni, a causa della indisponibilità materiale e temporale delle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera occupate a gestire già i propri corsi.

Si sono interrotte anche le spedizioni estere e, a causa della decisione di uscire dall’UIAA, gli incontri con i gruppi giovanili di altre nazioni.

A “macchia di leopardo” sono proseguite le attività di arrampicata, mentre non si sono praticamente mai interrotte quelle dei corsi monotematici di sci di fondo escursionismo e cicloescursionismo. Infine i gruppi sezionali che già praticavano attività speleologica continuano a svolgerla grazie alla collaborazione con i gruppi speleo.

Proprio grazie a questa collaborazione, che non si è mai interrotta, quest’anno si è riusciti ad organizzare l’attività nazionale speleologica che abbiamo chiamato “Viaggio al centro della terra” che ha visto la partecipazione di circa 70 ragazzi e di una trentina fra accompagnatori di alpinismo giovanile e speleologi, ponendo un limite massimo di partecipanti per motivi di sicurezza e causa della fragilità dell’ambiente ipogeo.

L’interesse per i ragazzi di terza fascia era ed è molto elevato ed apprezzato per queste attività “alternative”

I giovani continuano a richiederle e a chiederci perché, in alcuni casi, non si siano più svolte, il medesimo apprezzamento arriva anche da parte dei genitori.

25

Avvicinamento al Monte Bianco in bicicletta, progetto from Florence to Mont Blanc

SIAMO TUTTO

DISCORDI SIAMO NULLA”

Le restrizioni (e le paure) imposte dal COVID, ed anche una maggior attenzione della letteratura e dei media, hanno determinato un balzo in avanti notevole del turismo montano, che, vista la conformazione del nostro Paese, possiamo definire anche di prossimità. Il mercato della montagna, già in fase di modificazione da un paio di decenni, si sta rapidamente adeguando alla nuova e “informe” domanda. Le proposte, le strutture (e tra queste la rete sentieristica e funamboliche/illogiche ferrate), i messaggi propagandistici, sono volti a formare un immaginario collettivo delle terre alte come il mercato desidera percepirle, piuttosto che promuoverle quali sono: con pregi, difetti, rischi, limiti e fragilità. Il mercato richiede luoghi dai grandi orizzonti naturali e spirituali; luoghi dove il rapporto con la natura e i suoi ritmi (?) diventa medicina per il fisico e per lo spirito; luoghi “educativi” dove mettere

alla prova le proprie capacità fisiche guidati da una rete di servizi efficiente e protettiva. Luoghi nei quali si può salire abbastanza tranquillamente perché la “sicurezza” è garantita dalla qualità dell’offerta e, dove ciò non bastasse, da ordinanze e divieti.

In poco tempo, quella che per comodità possiamo definire la coda della visione romantica della montagna e delle sue risorse spirituali e naturali si è sgretolata, culturalmente e, purtroppo, anche materialmente. Probabilmente era inevitabile, considerati i modelli sociali egemoni, la ricerca di un legittimo benessere materiale delle popolazioni residenti e la trascuratezza storica delle cosiddette aree interne da parte delle varie Istituzioni che ha lasciato spazio ad improvvisazioni e sperimentazioni di corto respiro.

26

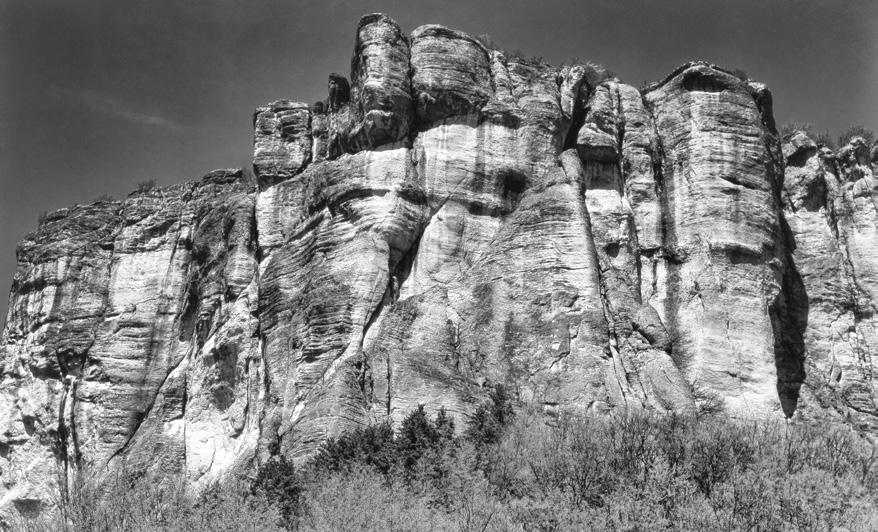

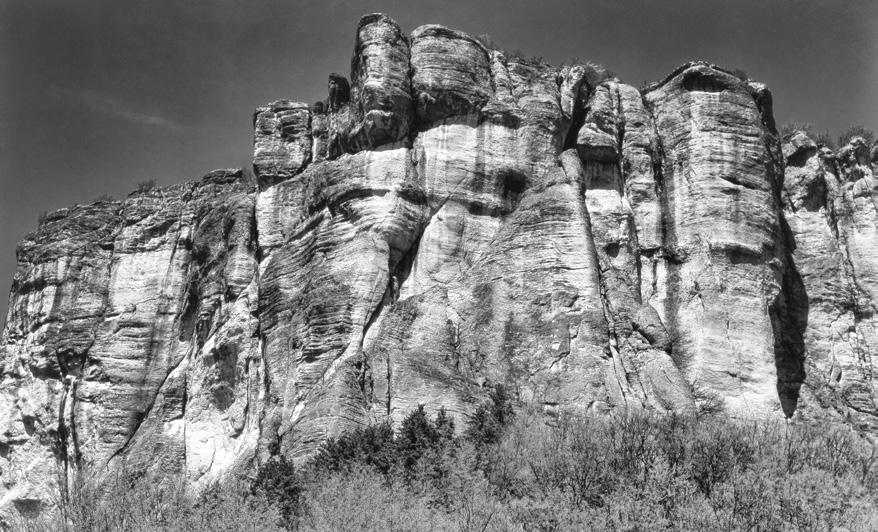

La Pietra di Bismantova è situata nel cuore dell’Appennino Emiliano - foto Nicola Bertolani Gino Montipò “UNITI

per

un rinnovato impegno del CAI verso l’alpinismo

Ormai così stanno le cose e non sono tutte negative, basti pensare allo spopolamento e alla miseria delle terre alte fino ad una cinquantina di anni fa, a parte rare eccezioni. Quelle che sono poi diventate modello e “miraggio” per ogni valle…

Tuttavia si sta diffondendo, in questi ultimi anni, una maggior consapevolezza dei limiti di quella che possiamo definire un’offerta energivora e arida di contenuti, e si allarga di valle in valle un protagonismo importante di una nuova generazione di montanari, autoctoni o acquisiti. Quelli che sanno stare connessi con il mondo (e lo hanno pure girato) ma intendono custodire e mettere a frutto le risorse più importanti della propria terra: la natura, la cultura, l’identità. Beni preziosi, sempre più apprezzati e richiesti, anche se fragili e non sempre rinnovabili.

È con questa e per questa generazione che vale la pena di tornare a ragionare sui contenuti e sulle forme dell’andar per monti, con particolare riferimento, in questa sede, all’alpinismo; che vale la pena di provare a contrastare l’idea di una montagna “oggetto” (il riferimento a vecchi slogan femministi è voluto e, a mio parere, pertinente), dove tutto è garantito: dal sentiero allo spit, dal ricovero (ormai di lusso e costoso anche in certi rifugi), al soccorso alpino “a la carte”.

È tempo (per la verità sarebbe già stato tempo da un pezzo) di una riflessione sul come e sul perché ci siamo lasciati andare ad una frantumazione dell’alpinismo in mille sottoprodotti e specializzazioni che ne hanno indebolito,

se non annullato, assieme all’Ente che da sempre lo raccoglieva e lo rappresentava (il CAI), la storica primazia sulle attività e sulle “passioni” dei frequentatori della montagna. Una primazia tecnica, culturale e politica che permetteva al CAI di essere riconosciuto, dalla legge e dalla comunità, come il più importante interlocutore degli appassionati, ad ogni livello tecnico.

Certo, dalla “Pace coll’Alpe” al “Nuovo Mattino” arrivarono grandi mazzate alla visione eroica dell’alpinismo: tutto bufere, morti, miti e sacrificio, e molti giovani si sono a lungo dissetati a quella fresca fonte. Ma forse non fu abbastanza chiaro di come quella trasgressiva visione manteneva comunque un rapporto profondo con la montagna e le sue emozioni, non foss’altro perché la generazione che l’aveva prodotta era ancora segnata dalle esperienze precedenti. Le palestre d’arrampicata non erano ancora diventate “falesie” e rimanevano luoghi di formazione: luoghi di sosta e di partenza per nuove avventure. Forse non fu chiaro ai più, che i mitici “Cento nuovi mattini” che Alessandro Gogna propose all’inizio degli anni ottanta, erano pur sempre un invito alla ricerca, all’esplorazione, all’avventura in una nuova dimensione del verticale: meno oppressiva, ma non banale sia da un punto di vista tecnico che motivazionale. Dove la “ri-creazione” (e non la ripetizione, come veniva spiegato nella presentazione; che merita una rilettura…) della via dava senso e gioia ad una pratica in via di definizione. Una sollecitazione a muoversi in nuovi territori alla ricerca di nuove emozioni; tutto l’opposto di una ricerca di sole nuove prestazioni.

27

La Pietra di Bismantova - foto Nicola Bertolani

Il messaggio, come detto, non fu ben compreso e, travolto da un’enorme, immediato, interesse per la fisicità della proposta, non tardò a “spiaggiarsi” negli interessi del mercato; non ci fu più il tempo, la voglia e lo spazio per chiarirlo. Qualcuno provò ad avvertire del pericolo di una disarticolazione (leggere Motti nella sua Enciclopedia della Montagna), ma prevalse una semplificazione che fece comodo a tutti.

Ci siamo arresi all’idea che le diverse specialità (dall’escursionismo alle ferrate, dal boulder al monotiro alla cosiddetta arrampicata libera ben protetta, dallo scialpinismo alle cascate, dalla plastica alle competizioni, ecc.) fossero indipendenti l’una dall’altra, portate ognuna da una propria cicogna e portatrici ognuna di specifiche esigenze e identità.

Al contrario! Dovevamo urlarlo ma non l’abbiamo fatto: è stato il seme di Balmat, di Paccard, di Carrel, di Winkler e di molti altri, che ha ingravidato la montagna e le ha fatto partorire tutti noi. Sì, anche l’agonista della velocità su resina e quello che prova per una stagione quei pochi metri di roccia ben protetta; solo che loro non lo sanno e nessuno si prende la briga di dirglielo, per evitare il rischio di patetiche discussioni da reduci o gli sbadigli supponenti dei più.

E invece… penso che sia stia aprendo uno spiraglio per riprendere un percorso interrotto oltre trent’anni addietro. Me ne sono vieppiù convinto l’altro giorno, gironzolando dalle mie parti, alla Pietra di Bismantova alla luce del tramonto, sotto i monotiri del Torrione Sirotti: roba dura. Ragazzi e ragazze (l’ho detto tante volte: il più bel dono della cosiddetta arrampicata libera) abili e gioiosi, pur nell’ingaggio richiesto dalle difficoltà. Faccio il “reduce” e li provoco con nomi di cime e vie dolomitiche, avendo la presunzione di indicare loro “la via giusta” alla montagna.

Mi zittiscono elencandomi, orgogliosi e non spocchiosi, una serie di vie blasonate ripetute di recente, dalla Roda di Vael al Brenta alle Lavaredo, e mi parlano dei futuri progetti.

Intravedo nei loro occhi quella luce che ho conosciuto, e nell’imperfezione della descrizione di luoghi e cime, un desiderio di saperne di più, e una certa disponibilità a farsi aiutare da qualcuno che per quel percorso c’è già passato. Sono salito sul pianoro sommitale, scusandomi della mia presunzione, e mi son detto che potevo e dovevo accettare l’invito di Matteo Bertolotti a scrivere questo articolo.

28

In arrampicata al Torrione Sirotti - foto Nicola Bertolani

“Uniti siamo tutto discordi siamo nulla” ammoniva il mio conterraneo Camillo Prampolini a fine ottocento del millennio scorso, in un ben altro contesto. Un ammonimento che ci può tornare utile, in un periodo nel quale mi pare si sia indebolita la “spinta propulsiva” verso l’alpinismo e le sue motivazioni, storica prerogativa del CAI, ma nel quale, per contro, mi pare possa prendere vigore un “desiderio d’alpinismo” da parte di giovani falesisti (lasciatemi semplificare…) insospettabile fino a poco tempo fa. Ragazzi che non ripudiano e non rinunciano alla falesia, ma sono incuriositi e spinti da nuovi interessi e da qualche ritrovato “valore”; anche come reazione ad un narcisismo ripetitivo del gesto che inaridisce la fonte del divertimento. Senza parlare, poi, della fisiologica trasgressività

generazionale verso l’eccesso di codici e canoni sociali omologanti e condizionanti che, in nome di false sicurezze, limitano creatività, autonomia e responsabilità.

Insomma: “C’è vita in falesia” e credo ci sia la possibilità di un rinnovato protagonismo del CAI per recuperare, riordinare ed indirizzare la galassia degli appassionati, ad ogni livello, sparpagliati in mille luoghi e forme.

Certo, occorre ora saper pazientemente ricucire rapporti, pensieri, generazioni, per ridare loro quel peso politico oggi indispensabile per fronteggiare un’insensata tendenza alla società “securitaria” che produce ordinanze, divieti, limitazioni, prescrizioni, vincoli.

Occorre saper indicare la via giusta (ammesso che ne esista una sola) tra prestazioni ed emozioni, tra frequentazione e conservazione, tra il “confezionato” e l’avventura.

E chi se non il CAI potrebbe riprendere la direzione di questo vasto e disunito movimento? Ricongiungendosi con le proprie articolazioni (Guide, Soccorso Alpino e Accademico sembrano quasi associazioni a parte…), rivedendo e semplificando la ridondanza degli Organi Tecnici, dando spazio e tutela alla creatività, alla responsabilità, alla visibilità delle sezioni e alle competenze dei volontari che le reggono. Promovendo un migliore e più argomentato “ascensore sezionale” verso l’alpinismo, e motivando a questo obiettivo le grandi risorse già presenti (alpinismo (!) giovanile, escursionismo, ecc.), così apprezzate e richieste.

Ridimensionando norme, “titoli” e gerarchie che, pur motivati dal desiderio di offrire sempre maggior qualità, rischiano di rimanere il fine di pochi e non il mezzo per molti; lasciando comunque insoluto il problema delle responsabilità individuali e collettive. Gli esempi non

mancano. Tra l’altro, penso che quest’ultimo aspetto non riguardi solo il CAI ma la sterminata platea del volontariato italiano, così osannato in ogni occasione, ma scarsamente tutelato in quanto tale.

Ricercando, nel CAI e nelle sue sezioni, la dimensione territoriale e numerica più idonea a sviluppare condivisione, autoresponsabilità, autogoverno, iniziativa; in altre parole rilanciando con coerenza l’immagine del “sodalizio” che, mi pare, da qualche tempo abbia lasciato il posto a quella di “agenzia di servizi”. Spesso ottimi, qualificati, richiesti, ma “gracili”, visto il proliferare di molte altre agenzie, se non fortemente ancorati alla storia e all’art. 1 dello statuto.

Certo l’alpinismo, anche quello che si cimenta sui gradi inferiori della scala delle difficoltà, rimarrà comunque un’attività piuttosto selettiva rispetto alla gran massa di turisti, escursionisti, villeggianti, studiosi che frequentano le terre alte, e non potrebbe essere altrimenti considerando i rischi che inevitabilmente comporta (che terrorizzano mamme mogli e morose), ma senza l’Alpinismo la montagna sarebbe come un piatto insipido: più difficile da far apprezzare a tutti i suoi frequentatori.

31

Il Dente del Gigante - foto di Luca Galbiati

A MATTEO DELLA BORDELLA

Il suo stile parla chiaro. Basta dire “by fair means” per capire di cosa stiamo parlando: solo mezzi leali, nessun artifizio. La più bella dichiarazione d’amore che un alpinista può fare alla montagna. È questo l’approccio di Matteo Della Bordella al mondo verticale. Ritenuto uno dei più forti alpinisti della sua generazione Matteo scopre la bellezza dell’arrampicata durante l’adolescenza, quando insieme al papà Fabio si diverte in falesia tra prese e appigli arrivando ad affrontare il mitico Pesce, in Marmolada. Ma l’avventura, quella con la A maiuscola, arriva quando i Ragni di Lecco (di cui sarebbe poi diventato Presidente) lo invitano a diventare parte del gruppo. I Ragni sono un gruppo di elitari scalatori cresciuti tra la Grigna e le montagne limitrofe. Alpinisti visionari, che negli anni hanno tracciato linee superbe sulle montagne più belle del Pianeta. Le stesse di cui si sarebbe innamorato

Matteo quando, nel 2011, raggiunge per la sua prima volta la Patagonia. L’obiettivo? L’apertura di una linea sull’allora inviolata parete ovest della Torre Egger, l’ultimo grande problema della Patagonia. La salita gli richiede tre spedizioni, la costanza e la capacità di continuare a perseguire un certo tipo di strada senza lasciarsi abbattere dai continui fallimenti a cui la parete lo sottopone. Dopo sono venute altre linee, tutte tecniche e difficili, tra Patagonia, Himalaya e Alpi, dove lo spazio esplorativo esiste, ma richiede occhi esperti. Matteo oggi è una conferma per l’alpinismo italiano, grazie alla sua attività continua che ogni anno lo porta in spedizione alla ricerca di nuovi obiettivi e nuove linee ancora da tracciare. Chi, se non un alpinista così attivo e in continua ricerca, può fornirci un quadro su quello che è lo stato dell’alpinismo italiano oggi?

32

Matteo

Della

Bordella

con

Arianna Colliard

in

cima al Naranjo de Bulnes, Picos

de Europa INTERVISTA

a cura della Redazione

Matteo, partiamo da una considerazione generica. Negli ultimi vent’anni hai visto cambiare qualcosa in Italia?

Quando ho scelto di dedicare la mia vita professionale al mondo dell’alpinismo c’erano meno ragazzi tra i 20 e i 30 anni in giro con progetti e realizzazioni interessanti. Oggi è più facile trovare compagni di cordata o essere coinvolti da idee nuove e fresche, semplicemente perché è cresciuta la comunità.

Sicuramente negli anni ho visto crescere il numero degli appassionati praticanti e con loro è cresciuto anche il livello, sia quello tecnico, sia quello legato alla scelta degli obiettivi. Basta guardare a quest’ultima estate per comprendere quanto il livello sia alto.

Cosa intendi?

Ci sono state tante spedizioni interessanti. La cordata valdostana che con una semplicità disarmante ha raggiunto gli Ottomila, con le salite in velocità di François Cazzanelli. Quella di Francesco Ratti, Alessandro Baù e Leonardo Gheza, che ha aperto una nuova via sulla parete est dell’Uli Biaho Spire, in Karakorum. E ancora Federica Mingolla e Niccolò Bartoli partiti alla volta del Kirghizistan, dove hanno tracciato un nuovo itinerario su big wall. Ma anche la nostra spedizione in Perù, con la SMAM (Sezione Militare di Alta Montagna).

Quattro spedizioni, con quattro obiettivi di prestigio anche a livello internazionale. Anni fa, se tutto fosse andato bene, ne avresti avuta una o al massimo due.

Secondo te a cosa va il merito di questo? Una migliore comunicazione?

In realtà trovo un sempre maggior distacco tra la percezione e la comunicazione dei veri valori alpinistici. Per spiegarmi meglio trovo che ci sia una sempre maggior separazione tra chi realizza salite interessanti e chi invece riesce a raggiungere un pubblico mainstream grazie alla comunicazione. Sono molti gli alpinisti italiani, oltre a quelli già citati, che ogni anno terminano la stagione con un curriculum ricco di realizzazioni. Molto spesso però la maggior parte rimane argomento di discussione tra noi del settore. Mentre altre prestazioni, molto meno interessanti, riescono a raggiungere un vasto pubblico, grazie a un grande lavoro di comunicazione. Ecco trovo che ci sia una separazione sempre più grande, come se fossero due mondi completamente diversi. Qualche anno fa questa era meno marcata, forse anche perché le realizzazioni erano numericamente inferiori.

Questo può avere delle conseguenze?

Nel settore no, ma agli occhi di un appassionato esterno a questo mondo può avere un’influenza importante. Perché diventa difficile distinguere tra le varie salite, tra quelle che effettivamente meritano un posto nella storia dell’alpinismo e quelle che, pur rimanendo prestazioni sopra la media, non portano a una crescita o a uno sviluppo dell’ambiente alpinistico italiano. Ma, al contrario porta a un inaridimento dell’ambiente.

Se esiste un colpevole, a chi va imputata la colpa?

È colpa di tutti. Sia nostra, che a volte non badiamo molto agli aspetti comunicativi, sia dei giornalisti che dovrebbero avere le competenze per distinguere tra una salita e l’altra senza inseguire le mode o i nomi del momento. Credo sempre più fermamente che la crescita non arrivi dal business, ma dalla voglia di ingaggiarsi con qualcosa di nuovo e ancora sconosciuto. Secondo me è questa la chiave a cui dovremmo guardare per scovare nuovi talenti e per trovare una crescita alpinistica.

Pensi esista un divario tra il livello italiano e quello estero?

No. All’estero ci sono tanti forti alpinisti, ma noi in Italia abbiamo tutte le capacità per fare qualcosa di bello, e lo facciamo! La differenza principale che noto tra Italia ed estero sta proprio nella comunicazione: gli alpinisti più comunicati sono anche quelli che effettivamente lavorano per portare qualcosa di nuovo, per innovare questo mondo.

33

In arrampicata in Canton Ticino sulla via Leap of Faith al Poncione d’Alnasca

Basta guardare alla comunicazione di Alex Honnold, il suo livello è altissimo, così come la sua comunicazione è ormai globale. Dovremmo prendere spunto, mentre a livello di capacità non abbiamo nulla da invidiare.

Andiamo verso la fine di questa intervista. Cosa vedi nel domani dell’alpinismo italiano?

Sicuramente oggi è più facile trovare compagni di cordata con cui condividere progetti, anche impegnativi. Già solo una decina di anni fa trovare la giusta persona era molto più difficile. Se poi penso a tutto il movimento e guardo quante proposte di spedizioni ricevo ogni anno, non posso che essere felice per la frenesia con cui tutto si sta muovendo. È come se avessimo messo l’acceleratore e penso che per un bel po’ di anni ancora andremo avanti in un crescendo di opportunità.

Una tua sensazione o motivata da qualche esempio?

Si possono solo ipotizzare risposte. Può essere una moda?

Per qualche ragione le persone sentono l’esigenza di andare in montagna, di scoprire cosa si cela oltre i boschi, sulle pareti verticali. Io penso che i numeri continueranno a crescere ancora, ma potrei anche sbagliarmi. So anche che, come avviene in tutti i campi, prima o poi la curva raggiungerà il suo apice e inizierà a scendere. Ovviamente spero di no, ma spero anche che l’alpinismo mantenga la sua sfera, sicuramente più allargata, senza diventare così mainstream come il calcio.

Secondo te il CAI può essere un valido aiuto per i giovani che vogliono approcciarsi al mondo verticale?

Per iniziare sicuramente si, può avere un ruolo centrale. Nel CAI ci sono tante scuole con istruttori esperti e preparati, oltre ai numerosi corsi di avvicinamento offerti dalle sezioni. Quando però, con tutte le conoscenze e l’esperienza del caso, si iniziano a immaginare salite di alto livello credo che si debba andare con le proprie gambe. Quello che il Club Alpino potrebbe fare è la creazione di corsi per giovani che già hanno un buon livello. Una sorta di scuola di alta specializzazione alpinistica, che permette a questi ragazzi di formarsi e magari raggiungere il traguardo di una spedizione extraeuropea. Non è un’idea innovativa, ma qualcosa che già esiste in Austria, Svizzera, Spagna e molti altri Paesi con risultati ottimi. Questo permette di scovare nuovi talenti e di offrigli la giusta formazione per inseguire la loro passione alla ricerca della via meno battuta.

34

Sul Cerro Torre lungo la via dei Ragni - foto di

Nicola Lanzetta

A FRANÇOIS CAZZANELLI

cura della

Nato all’ombra del Cervino, in un freddo giorno del gennaio 1990, la sua vita è stata segnata ancor prima di venire al mondo. I cognomi Cazzanelli, da parte di padre, e Maquignaz, da parte di madre, sono legati al mestiere di Guida Alpina da oltre un secolo. Così anche François Cazzanelli, raggiunta la maturità ha scelto di prendere picche e ramponi trasformandoli in attrezzi da lavoro. La sua quotidianità è fatta di albe frizzanti d’alta montagna, di corde che scorrono, di roccia e di ghiaccio. Sul Cervino è salito quasi 100 volte e la passione l’ha portato alla scoperta delle più alte montagne della Terra, su cui ama mettersi alla prova con salite in velocità, a tempo di cronometro. Negli anni l’abbiamo visto salire e scendere dal Manaslu, in sole 17 ore e 43 minuti! L’estate 2022 ci ha invece raccontato di una salita sul Nanga Parbat, per una via parzialmente nuova lungo la parete Diamir; di una bella prestazione sul Broad Peak, sfortunatamente interrotta oltre quota ottomila

dove François sceglie di fermarsi in soccorso a un alpinista britannico precipitato e poi deceduto; e ancora sul K2, un sogno coltivato per anni e condiviso con l’amico e maestro Marco Camandona.

Ma l’alpinismo di François Cazzanelli non si ferma agli ottomila con il cronometro. Nel suo curriculum ci sono nuove vie sul Cervino, un nuovo itinerario sul Pilastro Rosso del Brouillard. Una cavalcata invernale attraverso Catena Furggen, Cervino, Catena delle Grandes Murailles, Catena delle Petites Murailles. Scalatore poliedrico dal 2012 è membro della storica e rinomata Società Guide del Cervino, mentre prima è stato un atleta di alto profilo, parte della nazionale italiana di sci alpinismo, e ancora oggi continua a gareggiare nelle più importanti competizioni internazionali su lunga distanza. Chi, meglio di lui, può portarci all’interno del variopinto panorama alpinistico italiano?

36

INTERVISTA

a

Redazione

François, pratichi il mestiere di guida alpina da 10 anni. Ripensando ai primi anni noti delle differenze in chi si avvicina al mondo alpinistico?

Oggi noto un crescente afflusso di persone in montagna. Sia sui sentieri, che sulle classiche vie alpinistiche si incontrano sempre più cordate appassionate e vogliose di scoprire il nostro territorio. Quello che non è cambiato è l’approccio.

Cosa intendi?

Molte persone si approcciano alla montagna in modo corretto e preparato, con le idee chiare su quelli che sono i percorsi e gli iter da seguire per assorbire determinate nozioni. In molti altri casi si incontrano persone non del tutto formate su itinerari che richiedono preparazioni specifiche. Questa differenza, ovviamente, emerge in modo ancora più evidente al crescere dei numeri. Sicuramente chi si avvicina alla montagna grazie a un percorso di formazione con le guide alpine, o con il Club Alpino, ha un approccio più professionale e competente.

La crescita del numero degli appassionati si rispecchia in una crescita del livello alpinistico? Sicuramente in Italia l’alpinismo sta vivendo una fase

fiorente, di riscoperta. Questo grazie a nomi come quelli di Matteo Della Bordella, Federica Mingolla, Luca Schiera, Tomas Franchini, David Bacci e molti altri. Ognuno con il proprio stile sta costruendo un percorso, ovviamente personale, di cui giova tutto l’alpinismo italiano grazie a prestazioni e idee fresche che portano qualcosa di nuovo nell’ambiente. Tra tutte quelle che abbiamo potuto vivere e seguire quest’estate mi viene subito in mente la spedizione di successo portata avanti da Francesco Ratti, Alessandro Baù e Leonardo Gheza sull’Uli Biaho. Purtroppo è stata poco mediatizzata, ma il risultato è veramente notevole e importante.

Abbiamo tanti validi esponenti, che stanno cancellando il mito dell’alpinista super eroe. Siamo una generazione di ragazzi che vive di una passione incredibile e totalizzante. Abbiamo voglia di metterci in gioco prima di tutto per soddisfare il nostro desiderio esplorativo, senza bisogno di sentirci migliori o peggiori degli altri.

Abbiamo qualcosa da invidiare al mondo estero? No. Spesso si pensa che l’erba del vicino sia sempre la migliore, ma non sempre è così. In Italia abbiamo una lunga tradizione alpinistica e continuiamo a coltivarla, e a innovarla grazie a realizzazioni e competenze di altissimo livello.

All’estero ci sono molti fuoriclasse, anche figure da cui prendere spunto e grazie a cui iniziare a immaginare quello che potrebbe essere il futuro. Uno tra tutti secondo me è Tom Livingstone. Un ragazzo della nostra generazione che guarda due passi avanti rispetto agli altri. Ma anche Alex Honnold o Tommy Caldwell.

Quindi, ci stai dicendo che il futuro arriva dall’estero? No, non voglio essere frainteso! All’estero, come in Italia, c’è una base di alpinisti preparati e forti, capaci di grandi prestazioni, mentre i nomi che davvero possono illuminare una strada per il futuro si contano sulle dita di una mano. Esattamente come accade qui da noi: abbiamo una base che spicca ogni anno per il numero di spedizioni e di realizzazioni, da questa emergono poi quei nomi che davvero stanno scrivendo nuove pagine di storia dell’alpinismo. Loro, insieme agli alpinisti esteri, devono essere i punti di riferimento per chi vive la passione ricercando un continuo miglioramento.

Spostiamoci per un attimo in Himalaya. Tra i tuoi obiettivi alpinistici degli ultimi anni ci sono anche gli Ottomila. Si può ancora portare innovazione a quelle quote o lo spazio è terminato? Sostengo da sempre che l’alpinismo non finirà mai finché gli alpinisti avranno fantasia. Quello che forse manca oggi

37