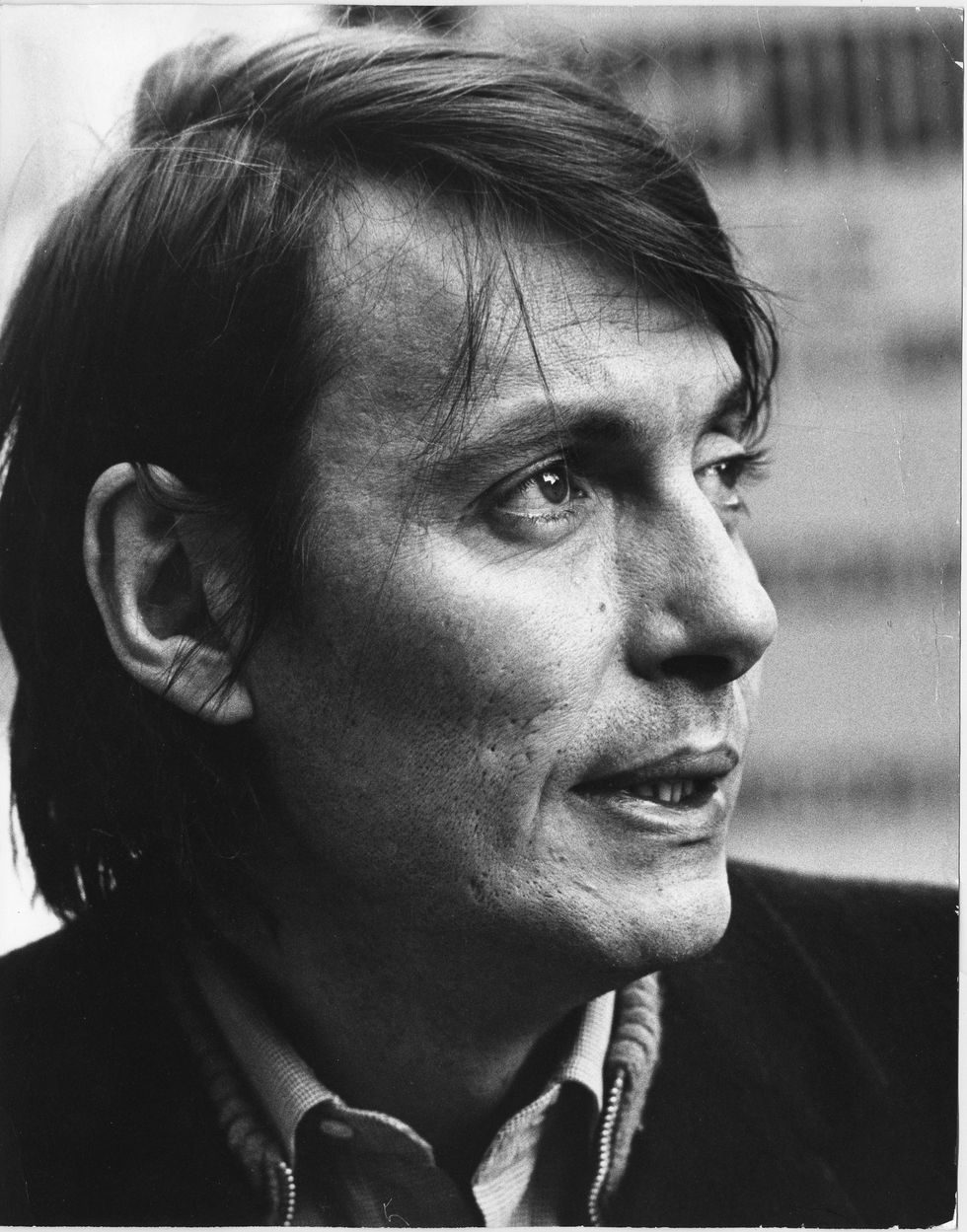

"Era intelligente, geniale, allegro, spiritoso, squinternato, un po' vanitoso, snob: non era triste, come voleva l'immagine pubblica che gli avevano dipinto addosso”. Così Paolo Villaggio salutò l’amico di una vita Fabrizio De André, morto qualche ora prima, l’11 gennaio 1999. I santi non ridono: forse per questo il gusto della beffa, della dissacrazione, della parola anche sconcia è l’aspetto che più si è sbiadito nelle commemorazioni ufficiali di Fabrizio De André, ormai patrono degli Ultimi e poeta certificato.

Rampollo favoloso e ribelle di una borghesia genovese distintissima, curioso del mondo e innamorato di sé, a vent’anni trascurava gli studi in giurisprudenza frequentando prostitute e suonando sulle navi da crociera. Francofilo per origine familiare e nelle letture (Verlaine, Jammes, poi arriverà Foucault), si innamorò delle canzoni da Pornographe di Brassens e passò l’esame da autore SIAE scopiazzando Les fuilles mortes di Prévert. Prima di compiere 25 anni scrisse su due accordi tre delle più grandi canzoni italiane di ogni tempo: La canzone di Marinella, Amore che vieni, amore che vai e La canzone dell’amore perduto.

Cantando Marinella con Mina presentò all’Italia la caverna celeste della sua voce, e diventò famoso. Come Bob Dylan, dopo tre album immortali (La buona novella, Non al denaro, non all’amore né al cielo e Storia di un impiegato) composti in pochi anni di creatività furiosa, si sentì di colpo vecchio e stanco. Aveva 33 anni, non si era mai esibito in pubblico e decise di iniziare portando l’eco del suo album più militante, Storia di un impiegato, alla Bussola di Marina di Pietrasanta, tempio yé-yé della borghesia disimpegnata e gaudente, il locale del "Capodanno dei padroni” contestato dal Movimento Studentesco nel 1968.

L’anarchico De André salì sul palco un po’ barcollante, scherzò dedicando La cattiva strada “al mio amico Nietzsche” e “al mio amico Cristo” e iniziò a suonare. Durante Marinella, invece di “e furon baci e furono sorrisi...” intonò, tra i rumorosi incitamenti del pubblico, “prima fu una carezza ed un bacino/poi si passò decisi sul pompino/e sotto la minaccia del rasoio/fosti costretta al biascico e all’ingoio”: anarchico sì, insomma, ma non alla maniera ripulita che vorrebbero oggi certi sacerdoti farisei della sua memoria. A quella serata iconoclasta, che aveva rinnovato l’indignazione del movimento studentesco a partire dal costo dei biglietti e l’entità del compenso percepito da De André, Francesco Guccini dedicò in Via Paolo Fabbri 43 il verso “Marinella non c’era/fa la vita in balera/ed ha altro per la testa a cui pensare”, un po’ bacchettando il collega e un po’ stando al suo gioco.

Dori Ghezzi Fabrizio l’aveva conosciuta da poco, al ristorante, ciascuno dei due accompagnato da qualcun altro come all’inizio di un film di Woody Allen. Lei stava per vendere un milione di dischi con Casatchok (il ballo della steppa), sciocchina perfino per gli standard delle canzonette, era stata con Rivera, era leggera e seria - due cose di cui De André aveva mortalmente bisogno - e a volte la scambiavano per Brigitte Bardot (quella vera, di Bardot, l’aveva conosciuta qualche anni prima in qualità di flirt del playboy Gigi Rizzi, un'amicizia sorprendente che Fabrizio aveva carissima).

Si innamorarono lentamente, in un crescendo di “silenzi eloquenti”, e ristrutturarono insieme un vecchio casale di pastori, l’Agnata, in un lembo ancora selvaggio Sardegna. De André contrasse quello che chiamava mal dei sardi, e negli anni rese omaggi atipici all’isola e al suo popolo componendo in dialetto Zirichiltaggia, power-folk su una lite tra fratelli il cui testo incomprensibile ai profani si conclude con l’inequivocabile “ponimi la faccia in culu”, e Monti di Mola, contrastata storia d’amore gallurese tra un pastore ed un’asina, che alla fine non riescono a convolare a nozze perché dai documenti risultano cugini di primo grado.

All’Agnata visse anni felici e dolorosi da Amico Fragile, lì concepì l’idea assurda e vincente di immergere le sue canzoni chitarra e voce nei visionari arrangiamenti prog della PFM, da lì fu rapito per quattro mesi nel 1979 con Dori, esperienza da cui trasse Hotel Supramonte (in realtà una canzone d’amore di Massimo Bubola, già pronta e intitolata Hotel Miramonte, che i due modificarono lievemente per adattare il testo al ricordo del sequestro) e un memoriale pubblicato in cinque puntate su Gente.

Pubblicò in tutto 13 album di inediti senza sbagliarne uno, riempiendoli di collaborazioni, riscritture e traduzioni di colleghi vicini e lontani (Fossati, Bubola, Pagani, De Gregori, Coen, Brassens, Dylan) in allegra inosservanza della prassi e della mitologia solitaria del cantautorato. Diceva che ogni artista, quando non si sente creativo o ispirato, dovrebbe tradurre l’opera di qualcun altro: “Benedetto Croce distingueva le traduzioni in brutte e fedeli e belle e infedeli, e io di fronte a quello che reputo essere il bello sono disposto a qualsiasi perfida infedeltà”.

Negli anni ottanta trovò una via filologica e nostalgica alla world music, con Le Nuvole (1990) interpretò i segni di una pace terrificante dopo la caduta del muro, e poi si congedò da tutto con Anime Salve, disco meraviglioso costruito intorno all’idea che la maggioranza non sia più una forza numerica, e che la gran parte degli abitanti del mondo siano destinati a vivere come una minoranza, condannati a un nuovo tipo di solitudine.

L’ultimo concerto lo tenne il 13 agosto del ‘98 a Roccella Jonica. Tra una canzone e l’altra parlò degli squatter, a cui disse di voler dedicare una canzone, definì l’allora ministro Giorgio Napolitano “l’unico extracomunitario d’Italia”, disse che senza la ‘ndrangheta la disoccupazione in Calabria sarebbe stata ben peggiore. “Non pensi di esagerare?”, gli chiesero quando scese dal palco. “Col cazzo che esagero”, rispose lui.

Non si sentiva bene e cancellò le restanti date del tour. Morì pochi mesi dopo, l’11 gennaio 1999, venticinque anni fa.

Nato a Genova nel giorno in cui a Bel Air morì Truman Capote, dopo un lungo percorso di autocoscienza si è rassegnato all’idea che si tratta solo di una coincidenza. Laureato in Relazioni Internazionali e diplomato alla Holden ha lavorato a lungo nelle istituzioni europee, scrivendo nel tempo libero per L’Ultimo Uomo, Minima et Moralia, Pandora e altre testate. Nel 2018 entra nella redazione di Esquire Italia, di cui oggi è Digital Managing Editor. Ha scritto anche due libri e qualche sceneggiatura.